- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

人手不足は日本全体が抱える大きな課題だが、命に関わる医療現場では早急な解決策が求められている。IoTやAIによる効率化・自動化を加速し、現場の負担を軽減するにはロボットの実装が効果的だ。しかしロボットと人が「共働」するには様々な工夫や環境整備が必要となり、導入に二の足を踏む医療機関もあるようだ。現在どんな課題が存在し、どのように乗り越えていくべきなのか。我々RoboStepとしては、そういった現場のリアルを発信し今後の社会実装に少しでも貢献したいと考えている。そこで今回は医療分野のロボティクス活用の知見をお借りすべく、QBIT Robotics 代表取締役社長 中野 浩也 氏よりご寄稿頂いた。ロボットの接客が大きな話題を呼んだ「変なホテル」「変なカフェ」の設計を担った中野氏の視点から、医療現場のロボット活用について学ぶ。(文=RoboStep編集部)

株式会社QBIT Robotics 代表取締役社長 中野 浩也

倒産・廃業の危機にさらされる医療機関

かつて好景気に湧いていた医療業界で、倒産や廃業が相次いでいます。物価・人件費・光熱費の上昇や診療報酬の引き下げ、患者数の減少や人手不足などさまざまな要因が絡み合い、地方だけでなく都市部の病院も存続が危ぶまれています。

中でも深刻なのが人材不足です。看護学校は4年連続で定員割れが続いており、開院したばかりの病院でさえ医療スタッフを集められず、病床稼働率が60%にとどまるところもあるほどです。

医療現場の負担も増しています。回診や外来に加えて手術室の担当となった看護師は、1日に2万5000歩も院内を歩行しているという調査結果があります。これは、手術中に足りなくなった薬剤や機材を補充するために、手術室と保管庫を頻繁に行き来することが背景にありますが、女性の平均的な歩幅を70cmとすると、その移動距離は約18kmに及びます。

手術1件にかかる時間は、術前準備や術後処理を含めて平均3〜4時間。術後には、使用した薬剤を正確にカウントする業務がありますが、それを担当するのはやはり看護師です。大きな手術の場合は、この業務だけで1時間近く要することもあります。

手術室の担当は肉体的な負担が大きいため、避けたがる看護師も多いといいますが、手術室は病院内の主要な収益部門です。手術に関連する業務の効率化や自動化に取り組み、手術室の稼働率を引き上げれば、病院の収益力を高めることができます。当社は、ここに自律走行型の搬送ロボットを導入することで、医療スタッフの負担を軽減し、手術室の生産性を大きく向上できるのではないかと考えました。

次に、搬送ロボットがどのように医療現場の生産性に寄与するかについて説明します。

搬送ロボットが医療現場と病院経営にもたらす可能性

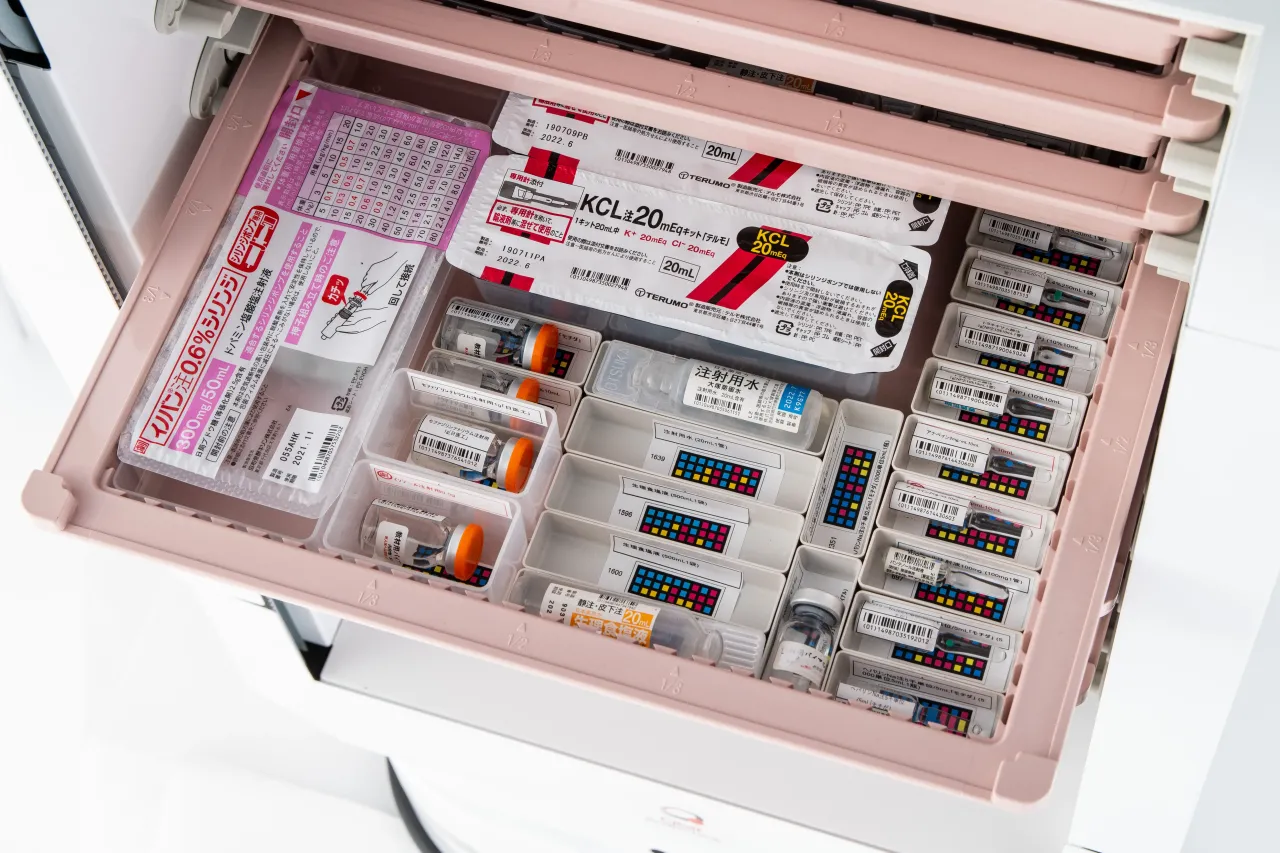

一つ目は、薬剤のカウント業務にかかる時間の大幅な削減です。AI自動計数機能を搭載したロボットを手術室に導入すれば、数十分から一時間かかっていたカウント業務を10分程度に短縮できます。カラーバーコードと画像認識技術を用いれば、使用した薬剤を正確かつ短時間で判別することが可能です。

使用済み薬剤を正確かつ迅速にカウントできるシステムを、搬送ロボット「CareMedic」に搭載。医療コンサルタントと大学病院が共同開発した

使用済み薬剤を正確かつ迅速にカウントできるシステムを、搬送ロボット「CareMedic」に搭載。医療コンサルタントと大学病院が共同開発した

二つ目は、看護師が担っている薬剤の搬送業務の代行です。手術室からインカムなどでロボットに指示を出すと、ロボットが保管庫まで自走し、指定された薬品を積み込み手術室まで届けることができます。アームロボットと組み合わせれば、人が関わることなく一連の業務を自動化することが可能です。カルテなどの書類や、リネン、食事の搬送を任せれば、現場負担をさらに軽減できるでしょう。

三つ目は、院内感染対策です。空気中のウイルスを除去する高性能フィルターを搭載した搬送ロボットを走行させれば、空気感染のリスクを低減することができます。ものを運ぶことが基本的な機能である搬送ロボットにさまざまなシステムを搭載することで、現場を支えるマルチパーパスな協働ロボットとなるのです。

当社はすでにこれらの機能を持った搬送ロボットを開発しており、都外の医療機関で実証実験の準備が進んでいます。半年間の試験導入の後、看護協会、医師会、経営の各方面から学術論文やレポートがそろえば、費用対効果も明らかになります。

将来的には、初診の予約から治療終了までのあらゆるデータを一元管理し、電子カルテや会計情報をひもづけることで、医療スタッフが煩雑な事務作業から解放されるようになります。また、患者の顔を携帯のモニターに映すだけでバイタルチェックができる「AI画像解析バイタル測定サービス」を搭載すれば、人手が足りない夜間の見守り業務にも対応できるようになります。

「AI画像解析バイタル測定サービス」は、非接触で患者のバイタルチェックが可能

医療現場への搬送ロボット導入にあたり障壁となること

しかし、医療機関がこうした先進的な機器を導入するには、高い障壁があります。ロボットを導入する際のコストです。

ロボットが階層をまたいで移動する場合、エレベーターとの連携が不可欠になります。技術的にはそれほど難しいことではなく、当社でも複数の導入実績がありますが、エレベーター管理会社に数百万から数千万という高額な対応費用を支払わねばなりません。

また、日本では人が搭乗する装置に対して非常に厳しい規制が設けられており、ロボットと連携させる場合は独自の安全審査をクリアする必要があります。特に医療施設では、不調を抱えた患者とロボットが同乗する場面も想定されるため、安全面に加え、患者やその家族の心理的な負担も課題となります。

ロボットを導入するための購入費や環境の整備で数千万単位の予算が必要となると、今の経営難に直面する医療機関にとって現実的な選択肢とはいえません。

サブスクリプションモデルがロボット導入・普及のカギに

では、これらはどのように解決できるのでしょうか。

エレベーターとの連携に関しては、搬送ロボットに階層をまたぐ移動をさせず、稼働エリアを手術室やワンフロアに限定することで解決できます。手術室内の薬剤や医療器具を自動的にカウントするロボットと、指示されたものを保管庫から搬送するロボットの2つがあれば、手術室の生産性を大幅に向上させることができるでしょう。

初期費用については、プロバイダー側がサブスクリプションモデルを採用することでクリアできます。サブスクであれば月額利用料に保守やアップデートの費用も含まれ、病院側は年度予算の中でコストを管理でき、減価償却や設備投資の負担を気にする必要がなくなります。24時間休みなく働くロボットを、「雇う」感覚で導入できるのです。

サービスロボットの業界内ではまだ採用している企業が少ないサブスクですが、今後はより多くの現場にロボットを橋渡しする足がかりとなるでしょう。

単純作業はロボットに任せ、人には人によるあたたかいケアを

ものを運ぶ、数を数える、といった単純作業をロボットが担うことで、看護師や医療スタッフはより専門的な業務に専念でき、質の高いケアを提供できるようになります。

人口減少に歯止めがかからない今、医療体制を維持するには現場の業務効率化と自動化が急務です。近年、各地でインフラの老朽化による道路陥没事故などが起こっていますが、医療機関も今のうちから対策を講じなければ、同じ道をたどるのではないかと危惧しています。

ロボットの積極的な活用が、医療現場と病院経営を支える一手となる可能性があることを、ご理解いただけると幸いです。

施錠機能付きの手術用薬品搬送ロボット「CareMedic」(左)と、検体などの小型荷物や書類などを運搬する汎用搬送ロボット「CareMover」(右)