- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

デジタル技術を活用し業務効率化、ひいては社会や生活の形すらも変える「DX」。新しいシステムの導入や従来のアナログ機器をデジタル化する事が主な事例として挙げられるが、「ロボットの導入」もまたDXの1つ。「システム導入とロボット導入、DXにおける大事なポイントにそれほど違いはない」と語るのは、システム開発と共に企業のDXを推進し、スマート農業といったロボティクス分野にも関わる、シスココンサルティング 代表取締役 大井広行氏だ。「システムやロボット自体の性能を考える前に、まず企業がやるべきことがある」と語る大井氏。農業、物流、様々な業界のDXを推進してきた同社が考える「DX化に成功する企業」に共通することとは。(文=MetaStep編集部)

シスココンサルティング株式会社

代表取締役 大井 広行 氏

システムによるDX化と「ロボット導入」に共通する課題

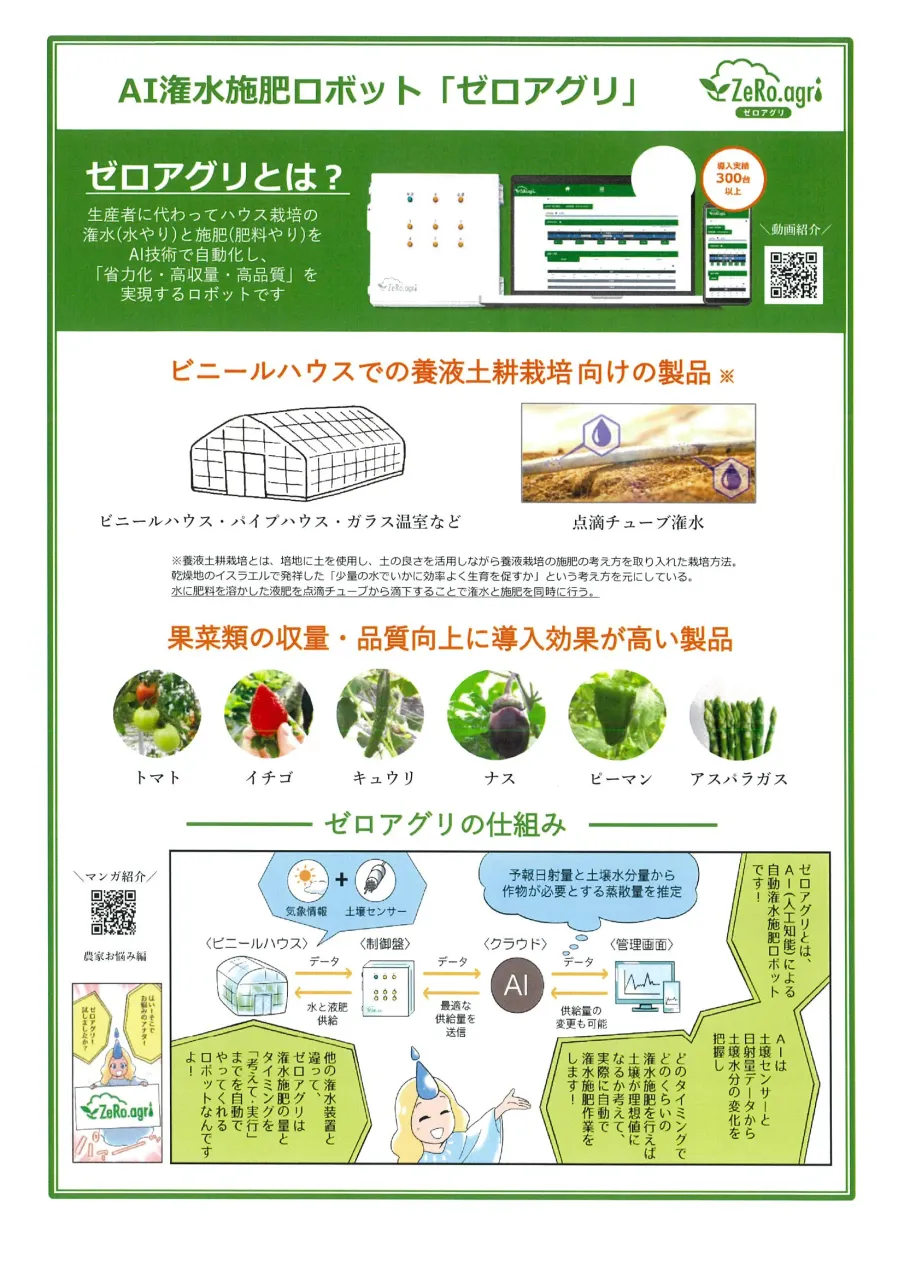

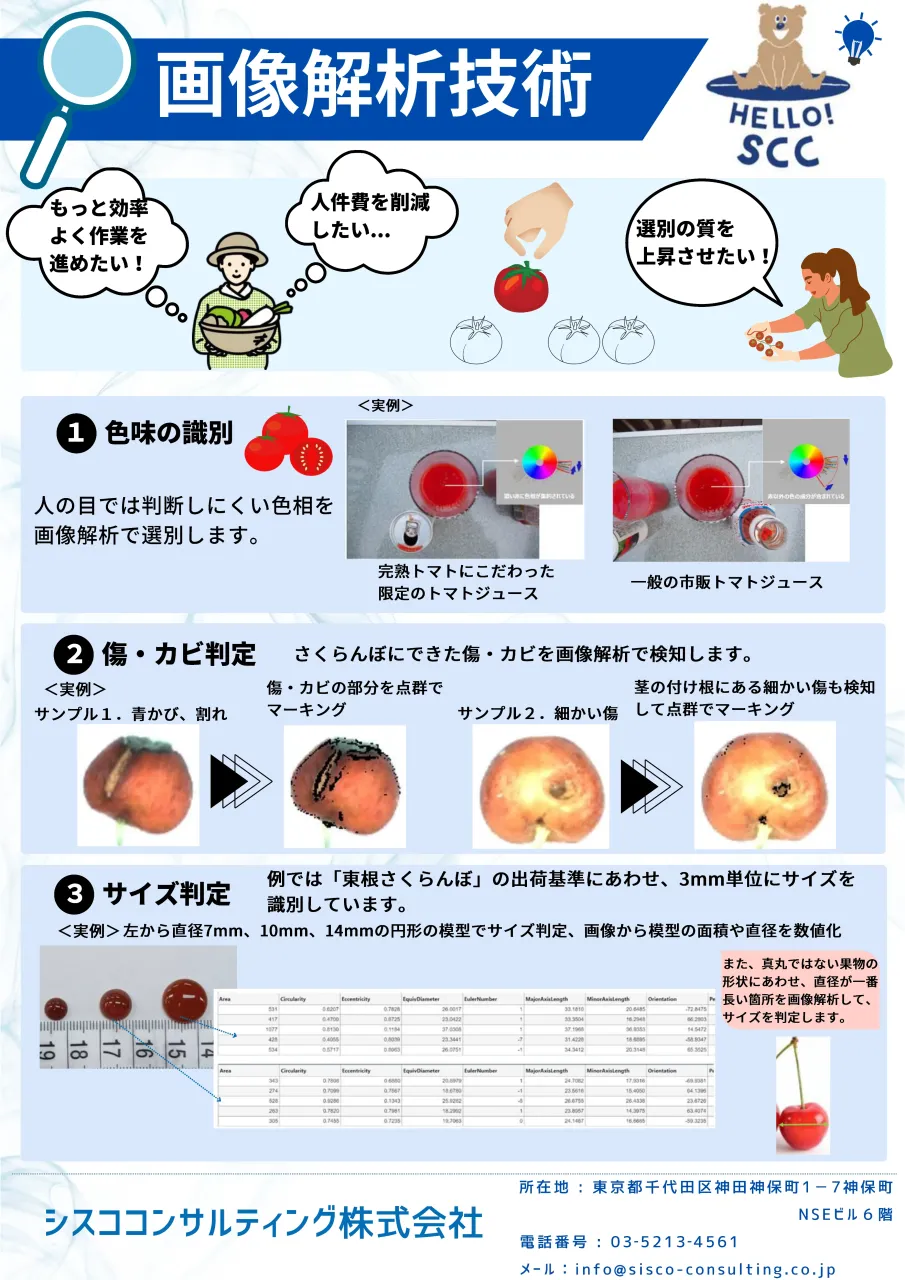

弊社は2001年創業以来、製造業を中心としたシステム開発やコンサルティングを行い、企業のDX化を長きにわたり進めて参りました。そんな中、産業用ロボットが主流だった製造業にも搬送用といった「サービスロボット」が少しずつ導入されてきたのを目の当たりにし、ロボットによる新たなDXにも関わるようになりました。私が理事を務める「ロボットビジネス支援機構(RobiZy)」会員の方々と協力しながら、全国各地のロボット導入をシステム開発の面で支援しています。特にここ最近では、RobiZyの農林水産部会 部会長である佐々木さんと共にスマート農業の案件にも携わったりしています。

(併せて読みたい:【インタビュー】スマート農業は「短期的視点」も重要)

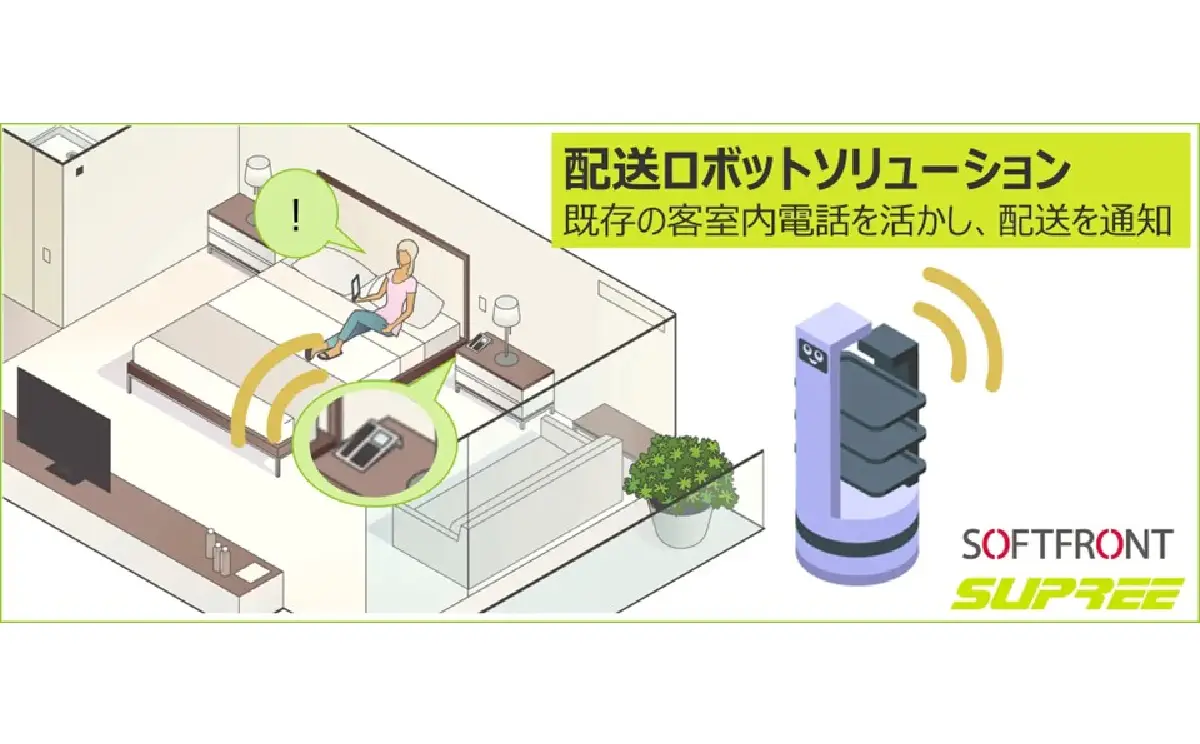

(左)AI制御による農業の自動化「ゼロアグリ」、(右)トマト農家へ導入した画像解析技術

(左)AI制御による農業の自動化「ゼロアグリ」、(右)トマト農家へ導入した画像解析技術

多くの案件を見ていくなかで、顧客は「新規設備への投資」「現場のフローを変える」といった事にまだまだハードルを感じています。例えば、クレープを作るロボットが300万円で導入できますとなった時、及び腰になってしまうのは仕方ない。ですが、目先の金額や手間だけでなく、隠れたリスクや長期的なメリットを知ってほしい。人間のクレープ調理には失敗があったり、教育期間やシフト管理の手間を考えるとロボット導入の方が費用対効果が高いということもあるでしょう。それでも、「まずは少額の数十万円から始めましょう」と言ってもなかなか合意に結びつかないケースもあります。やはり、DXは費用対効果がわかりづらく、理解されにくいという側面があるんですね。

元々、日本自体が新しいものに慣れるのが遅いという面もあるかもしれません。今や当たり前の「クラウド」も、数十年前に提案した時は大手のお客さんですら「いや、クラウドなんか入れたら大変ですよ」と口々に話されていました。「いやいや、その手に持っているiPhoneで、クラウドを駆使しているじゃないですか」と思いましたね(笑)。音楽やメールでクラウドを自由自在に使いこなし、その利便性もわかっているのに、なぜ会社に使わないのだろうと。

ロボットで言えば、今ある警備ロボットとか、飲食店の配膳ロボットも、十年くらい前は「いや、こんなの絶対売れないよ」って皆さん本気で言っていましたからね。でも、今や当たり前のように入っている。及び腰になって機会損失をするようではもったいない。

DXに必要な「会社の意識改革」

システムも結局一緒です。長年、多くの企業様から人がいなくて困ってるとか、システム化したいといったお悩みを相談いただきますが、社長さんがやる気になっても、実は経理部長や生産管理の部長さんがやめちゃうケースが多い。というのも、忙しいからシステム化の手間を嫌がるお客さんが多いんです。もちろんロボティクスも一緒。導入する際の業務量増加が嫌だというわけです。DXを行うなら、この意識を会社全体でまず統一してほしい。社長だけ、現場だけ、といった一部ではなく、DXは会社全体で取り組むべき大きなプロジェクトだと考え、皆が足並みを揃えてくれないと進みません。

DXに成功している企業の共通点として、まず1つ目は「推進者がいる」ことです。具体的には、きちんとDX推進の専任が立っていること。気持ちだけやる気になって後はベンダーに丸投げ、という状況ではDXは進みづらい。社内で旗を振って進めて頂ける方と一緒に、社内の説得も含めて推進していき「会社全体で改革していくぞ」という機運を高めるのが大事です。社長や役員からお話を頂いても、経理部長の方々や他の方々がNoを出して進まなかったケースも山ほど見てきました。

2つ目は「スモールスタートから始める事」。顧客の悩みをまとめ、目標をしっかり決める事はもちろん、そこにお金を大きくは使わなくていいんです。第1~3フェーズにわけて、困っている事の優先順位をつける。ロボットで言うと、「配膳ロボット」なんかは良い例です。まずは1台入れてみたら「これは良い」となって次年度から大量導入するといった事例は多く見受けれられます。導入してやってみようという思いから、まずは社内でDXへのアレルギーを少しでも緩和させる、という所が必要かなと。

日本全体で事例を共有し合い、DXへの機運が高まってほしい

弊社が考えるDXは、「世のなかに無いものを生み出す」こと。ただ効率化するだけがDXではもったいない。導入先の企業が持つオリジナリティがデジタルと掛け合わさる事で、新しい事例や価値創出ができる。それは長年培った事業や、業務フローかもしれない。他所の会社も同じようにやっていると思っていた事が、実はその企業独自の文化や価値だったりすることもあります。全部ガラッと変えなくてもいい。一部をシステム化するだけでも、他の会社には無い価値が生まれ、もしかしたら新事業になるかもしれない。我々がDXを推進する楽しさは、そういった現場を目の当たりにできることでもあります。

日本全国で、小さなDX、そしてロボット導入事例は着実に進んでいます。特に地方の中小企業や個人経営では、まだ知られていなくても興味深い事例が沢山あります。今後は、日本全体が事例を共有していく仕組みがあればもっと活性化すると思っています。日本のロボティクス技術は世界にも誇れる技術。DXで新しい事例が出来たら、どんどん企業側が発信していくべき。RoboStepのようなメディアが橋渡しとなってもいい。色々な企業の取り組みをつなげていくことが、日本全体のDX化、ロボティクス化を推進するきっかけになると思います。

まずアンテナを張ろう!あらゆるところにヒントがある

アンテナを張っておき、自社にとって有益となる事例を知り、学び続けてほしい。そして、自らの成功事例をメディアや団体に知ってもらうよう、発信するべきです。自らそういう所に売り込むくらいの気概ですね。もちろん失敗事例は言いにくいかもしれませんが、そこからどのように改善していったかなども、有益な情報です。

アンテナが立つきっかけは「なんだろう?」と思うこと。とにかく全てが勉強になるという気で色々な場に行ってみたり、交流を図ってみる。知らないDX事例もたくさんある。身の回りにあるもの――それこそ自動販売機からコンビニ、当たり前のように使っている電子機器も、かつてはアナログだったはずです。我々はDX化された世の中で生きているのですから、ヒントはそこら中にあります。読者の皆さんの持つアイデアが日本の革新的なDX事例になるかもしれません。ぜひ積極的に考え、取り組んでいってほしいですね。