- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

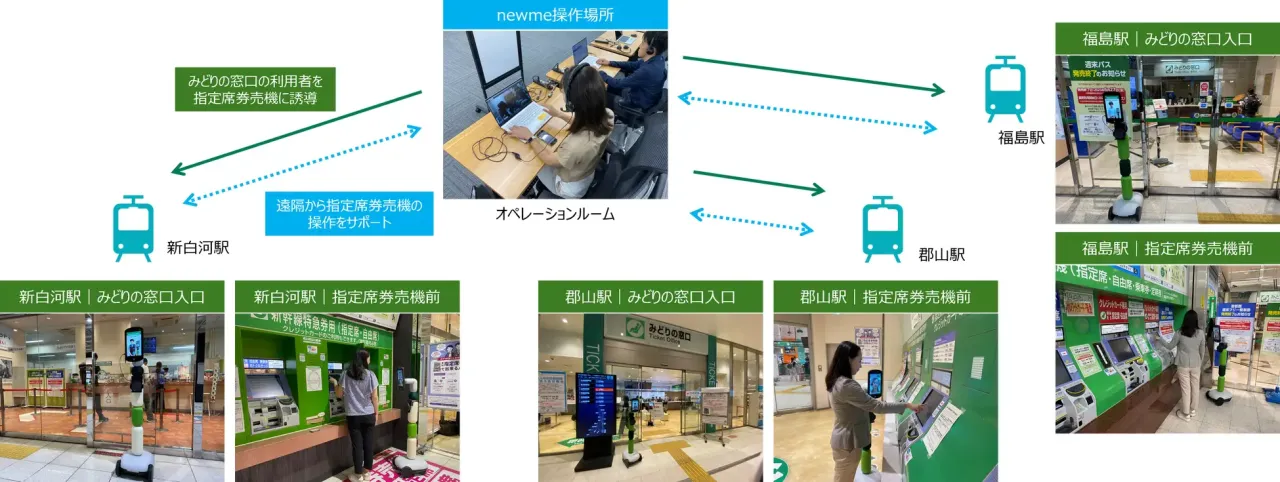

東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)と遠隔操作ロボットの開発を手掛けるavatarin株式会社は、かねてより共同で進めてきたアバターロボットによる顧客案内の実用性に関する検討をさらに一歩進め、2025年7月13日より福島県内の3駅で新たな案内業務の試験を開始した。この試験では、avatarinが開発したアバターロボット「newme(ニューミー)」を活用し、将来の労働人口減少を見据えた新しい案内サービスのあり方を検証する。

(引用元:PR TIMES)

今回の試験の舞台となるのは、JR東日本の新白河駅、郡山駅、福島駅の3駅だ。各駅に設置された「newme」を、avatarinの東京オフィスから一拠点で遠隔操作。アバターロボットを通じて駅利用者に声をかけ、指定席券売機への案内や購入方法などをサポートし、その実用性を検証する。試験期間は8月31日までの予定だ。

JR東日本とavatarinによるアバターロボットを活用した案内試験は、2024年からこれまで3回にわたり段階的に行われてきた。最初は同一駅構内での遠隔案内から始まり、次に一拠点から1駅への遠隔案内へとステップアップ。そして今回は、さらに難易度の高い「一拠点から複数駅への遠隔案内」の運用可能性を検証する新フェーズへと移行した。

この取り組みは、単なる技術検証に留まらない。JR東日本のグループ経営ビジョン「勇翔2034」が掲げる、「AIとロボットを駆使して働き方を改革」し、LX(Lifestyle Transformation)を実現するという大きな目標の一環でもある。指定席券売機の利用に不安を感じる顧客をサポートすると同時に、将来の労働人口減少という社会課題に対応するための持続可能なサービスモデル構築を目指している。

アバターが繋ぐ駅と人の新たな関係性

今回の「一拠点から複数駅へ」という試験が持つ最も重要な意味は、人的リソースの効率的な最適化だ。一人の熟練した案内オペレーターが、東京のオフィスにいながら状況に応じて福島、郡山、新白河という3つの離れた駅の案内を、必要とされる場所へ瞬時に切り替えて提供できる。これは、専門知識を持つ案内スタッフという貴重な人的リソースを時間と場所の制約から解放し、効率的にシェアリングすることを意味する。将来の労働人口減少という避けられない課題に対し、サービスの質を維持、あるいは向上させながら運営を続けるための極めて現実的で拡張性のあるソリューションモデルと言えるだろう。

なぜAIチャットボットやタッチパネル式のサイネージではなく、アバターロボットなのか。その答えは、「newme」が提供する「人の存在感(プレゼンス)」にある。遠隔地にいるオペレーターの表情や声、身振り手振りがリアルタイムに伝わるアバターロボットは、単なる情報提供ツールではない。特に、券売機の操作に不慣れな高齢者や、言葉の壁がある外国人観光客にとって、画面の向こう側にいる「人」と対話できる安心感は計り知れない。JR東日本は、業務の効率化だけでなく、サービスの温かみやホスピタリティも同時に追求しようとしているのだ。

(引用元:PR TIMES)

JR東日本が掲げるLX(Lifestyle Transformation)と「働き方を改革」というビジョンにおいて、アバター技術は場所に縛られない新しいワークスタイルを従業員に提供する。例えば、子育てや介護中のスタッフ、あるいは身体的な理由で毎日の通勤が困難なスタッフが、自宅やサテライトオフィスから地方の駅の案内業務を担うといった未来像だ。これは、従業員のウェルビーイング向上と、多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できる職場環境の構築に直結する。

駅という公共交通インフラにおけるアバターの役割は、単なる案内に留まらない。将来的には、地域の観光情報の発信、地元名産品の紹介とオンライン販売の連携、あるいは移動が困難な人向けのバーチャル駅見学ツアーなど、駅を起点とした新たなコミュニケーションハブとしての役割も期待できる。鉄道という巨大な社会インフラにアバター技術が本格的に実装され、社会に広く受容されていくことは、遠隔プレゼンス技術が私たちの生活や働き方に深く溶け込んでいくための重要な試金石となるに違いない。