- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

人手不足と高齢化が深刻化する清掃業界。その未来を切り拓こうと、清掃現場を知り尽くす株式会社ビコー 取締役社長 瀧澤 秀和 氏が、業界の常識を覆す革新に挑んでいる。幼少期から現場で鍛えられた経験、そしてITエンジニアとして培った知見を武器に、AIとロボットを駆使した清掃ソリューションを次々と実装。

現場から生まれたリアルな課題感と、未来を見据えた大胆なビジョンを「激白」する瀧澤氏の言葉には、清掃業界を超えた示唆がある。清掃ロボットの最前線と、その運用革新の真実に迫った。(文=RoboStep編集部)

現場で芽生えた危機感

株式会社ビコーは、1984年創業のビルメンテナンス企業だ。従業員はグループ全体で約500名、主力は医療福祉施設向けの清掃業務。感染対策を含む高い衛生基準が求められる現場で信頼を築いてきた企業だが、大きな課題があった。

「社会人を経験し、会社に戻ってみると、私が小学生の頃に携わっていた現場の仕事の進め方が、ほとんど変わっていなかったのです。ITがこれほど進化した時代において、業界の現状がこのままではまずいのではないか、と強い危機感を覚えました」(瀧澤氏)

そう語るのは二代目社長の瀧澤 秀和 氏。彼の原点は小学生の頃から父に連れられた清掃現場にある。だが大学卒業後はITエンジニアとして働き、最先端の世界でキャリアを積んだ。30代になり、家業に戻り目の当たりにしたのは、変わらぬ現場の姿だった。ハイテクとローテクのギャップに愕然とし、清掃業界の遅れを痛感する。

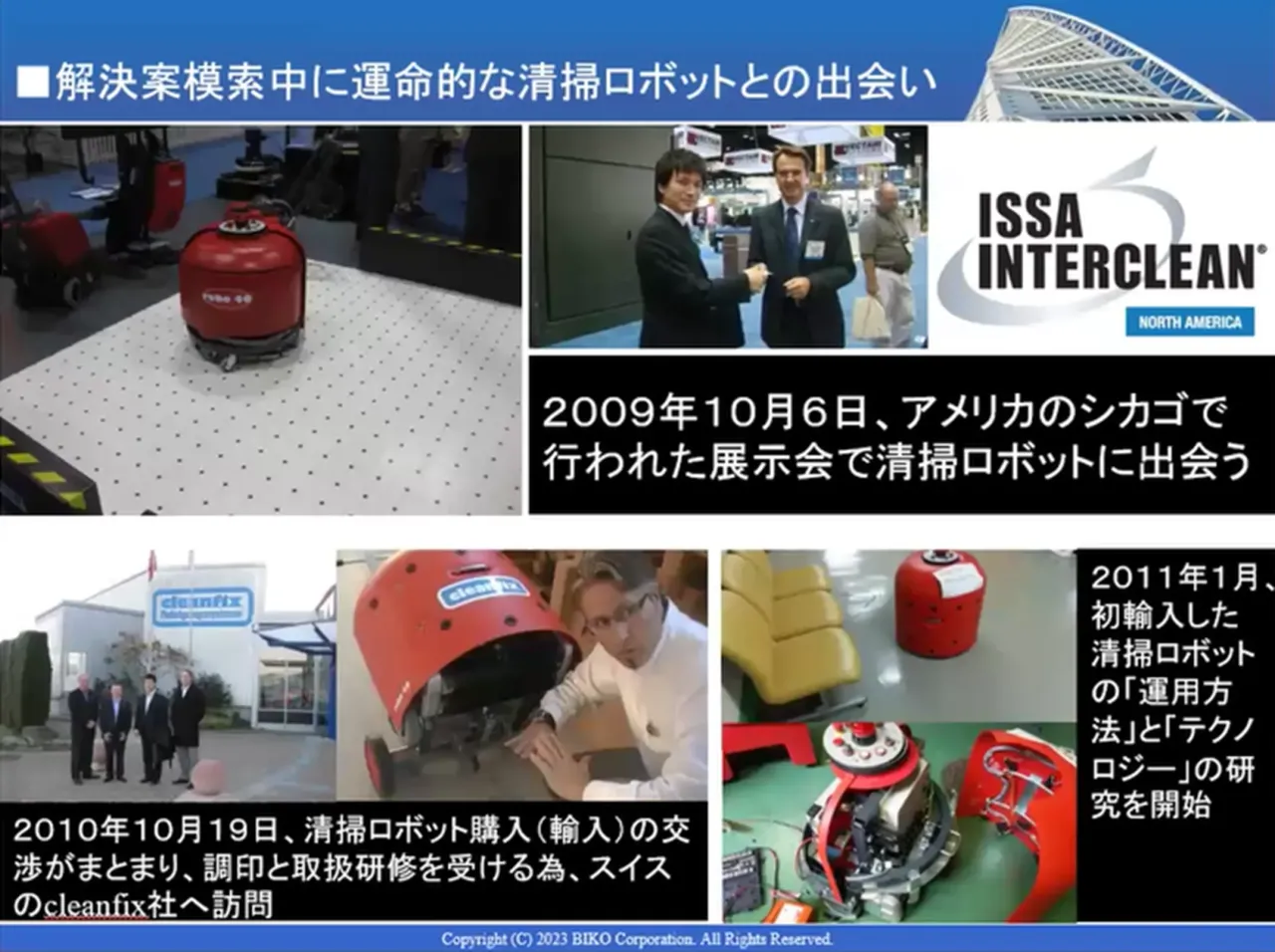

現場改革を模索する瀧澤氏が活路を見出したのが、2009年10月、アメリカ・シカゴの清掃機器展示会で出会ったスイス産の赤い清掃ロボットだった。「これだと思いましたね」と瀧澤氏は振り返る。その直感が、彼の挑戦する心に火をつけた。

しかしロボット導入は一筋縄ではいかなかった。輸入交渉、スイスでの研修、さらに現場への理解を得る苦闘。帰国後、清掃ロボットは現場で放置され、誰も使おうとしなかった。「倉庫の奥の方で埃をかぶってる」光景に、改革の厳しさを突きつけられた。

遠隔操作への挑戦

諦めることなく瀧澤氏は「自分でやるしかない」と決断する。埼玉県の補助金を活用し、スマートグラスを活用したロボット遠隔操作システムを独自に開発したのだ。

「当初は、現場の管理者にロボット運用を任せようとしましたがうまくいかず、次は現場の作業者自身が扱える仕組みを構築する必要があると考えました。そのため、スマートグラスを活用し、直感的にロボットを遠隔操作できるシステムを開発したのです」(瀧澤氏)

管理者ではなく、現場の作業者が直接ロボットを操作できるシステムに切り替えたことで、現場に即した運用が実現した。瀧澤氏は「一人の作業員が二台のロボットを同時に運用できる体制を実現し、人員を大幅に削減しつつも高い作業効率を確保できることが、はっきりと見えてきました。この仕組みによって、投資回収のスピードにも確かな手応えを感じました」と確信を深める。

運用の軌道に乗り始めた一方で、さらなる課題も現れた。清掃の効率は床材や清掃工程に大きく左右されるからだ。カーペットなら1工程で済むが、塩ビ床等は除塵と水拭きの2工程が必要となる。また、清掃幅もロボットの40cmに対し、人間のモップは2mに及ぶものもある。「同じ速度で作業した場合、人間の方が広い面積を一度に清掃できるため、状況によっては人手の方が効率的なケースも少なくない」という現実があった。

その壁を乗り越えるべく、瀧澤氏は現場ごとに最適なロボット運用を見極めるため、あらゆる機種を購入し、徹底的に検証を行ったという。12機種210台から、現在約750台へと増やし、あらゆる機種の挙動を徹底的に検証。運用の知見を磨き続けた。

AIが切り拓く未来

瀧澤氏の探求は、ハードの導入にとどまらない。ビコー最大の武器は、自社開発のAI遠隔自動制御システム「Edge Link©」だ。ロボットを無線LANで接続し、遠隔から制御する仕組みである。

「清掃ロボットは、時に予期せぬ停止やトラブルを起こすことがありますが、私たちのシステムでは遠隔から即座に対応できる仕組みを整えています。現在、一人のオペレーターで約750台のロボットを同時に監視・運用しています」(瀧澤氏)

Edge Link©は単なる監視システムではない。AIが自律的に障害物を回避し、状況に応じた判断を行う。人が介入するのはAIが対応しきれないイレギュラーな事態のみだ。この運用モデルこそ、ビコーの真骨頂だ。

さらにAIを活用することで、ロボットの選定プロセスが見直され、現場に必要な機能を絞り込むことで効率化を図ることができるようになったという。「検証を重ねた結果、それぞれの現場に過剰な機能は不要であり、必要十分な性能を備えたロボットを選定することが最も合理的だという結論に至りました。ロボットがオーバースペックであるケースも多いんです」(瀧澤氏)

現在、週3日以上、1回15分以上清掃する60〜70平米の場所なら、投資回収は18ヶ月以内が目安。場合によっては1〜2ヶ月で回収できるケースもある。「運用の最適化が進んだことで、投入した設備投資に対し確実に利益を生み出せる仕組みを構築できたと自負しています」と瀧澤氏は胸を張る。

ビコーの「AI清掃ロボットシステム」(引用:埼玉県先端産業創造プロジェクト YouTubeチャンネル)

清掃ロボット、月面への野望

ビコーのビジネスモデルは、人とロボットを組み合わせたハイブリッド清掃を顧客に提案し、自ら現場を請け負うだけでなく、同業他社への運用支援にも及んでいる。

「私たちが積み上げてきた運用ノウハウと技術があれば、あらゆる現場に最適な清掃ソリューションを提案できる自信があります」

瀧澤氏のその言葉には自信が溢れつつも、まだ越えるべきハードルがある。特に病棟など、24時間365日人が行き交う環境では、接触事故や騒音、水によるスリップリスクが大きな障害となる。これを解決する鍵は、建物とロボットの連携だ。

「建物に設置したセンサーを活用すれば、人の動線を把握し、ロボットの稼働をより安全かつ効率的に制御することが可能です。ただし、その実現にはコスト面の大きな課題が伴います」(瀧澤氏)

だが瀧澤氏の視線はさらにその先にある。Edge Link©を活用し、ロボットと建物全体の融合を図り、今まで清掃不可能だった場所への進出を構想している。

「将来的には、宇宙ステーションや月面基地など、地球外での清掃システムの開発と実装を視野に入れています。現実化には10年、15年、あるいはそれ以上の時間が必要ですが、少しずつその実現に向けた準備を進めているところです」(瀧澤氏)

現場を知る瀧澤氏の目は、すでに地球の外を見据えている。