- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

スマート農業を推進するAGRISTが、スマートフォンを活用した新たな農業支援サービス「AGRIST Ai」の開発と、自社農場での先行導入を発表した。AIと熟練農家の知見を融合させ、生産から選果、販売に至る農業バリューチェーン全体のデータ化を目指すFaaS(Farming as a Service)構想により、日本の農業が抱える課題解決と持続可能な農業の実現を目指す。(文=RoboStep編集部)

AGRISTが描くFaaSとは?スマホで変わる農業の常識

(引用元:AGRIST)

AIとロボットでスマート農業を推進するAGRIST株式会社は、農作業を革新するFaaS(Farming as a Service)プラットフォーム「AGRIST Ai」を開発し、そのUI/UXデザインを公開、自社農場での先行導入を開始した。日本の農業は、担い手の高齢化や深刻な人手不足、収益性の低迷、そして気候変動による影響など、数多くの構造的課題に直面している。AGRISTはこれらの課題に対し、AIやロボティクス、データサイエンスを駆使し、より包括的な解決策としてFaaSモデルの開発に至った。

FaaSとは、AGRISTが提唱する「サービスとしての農業」という新しい概念だ。経験や勘に頼ることが多かった従来型の農業は、新規参入や持続的な経営が困難な場合も少なくなかった。「AGRIST Ai」はこの課題を解決するため、農作業のあらゆる場面をサポートするAIプラットフォームとして位置づけられる。

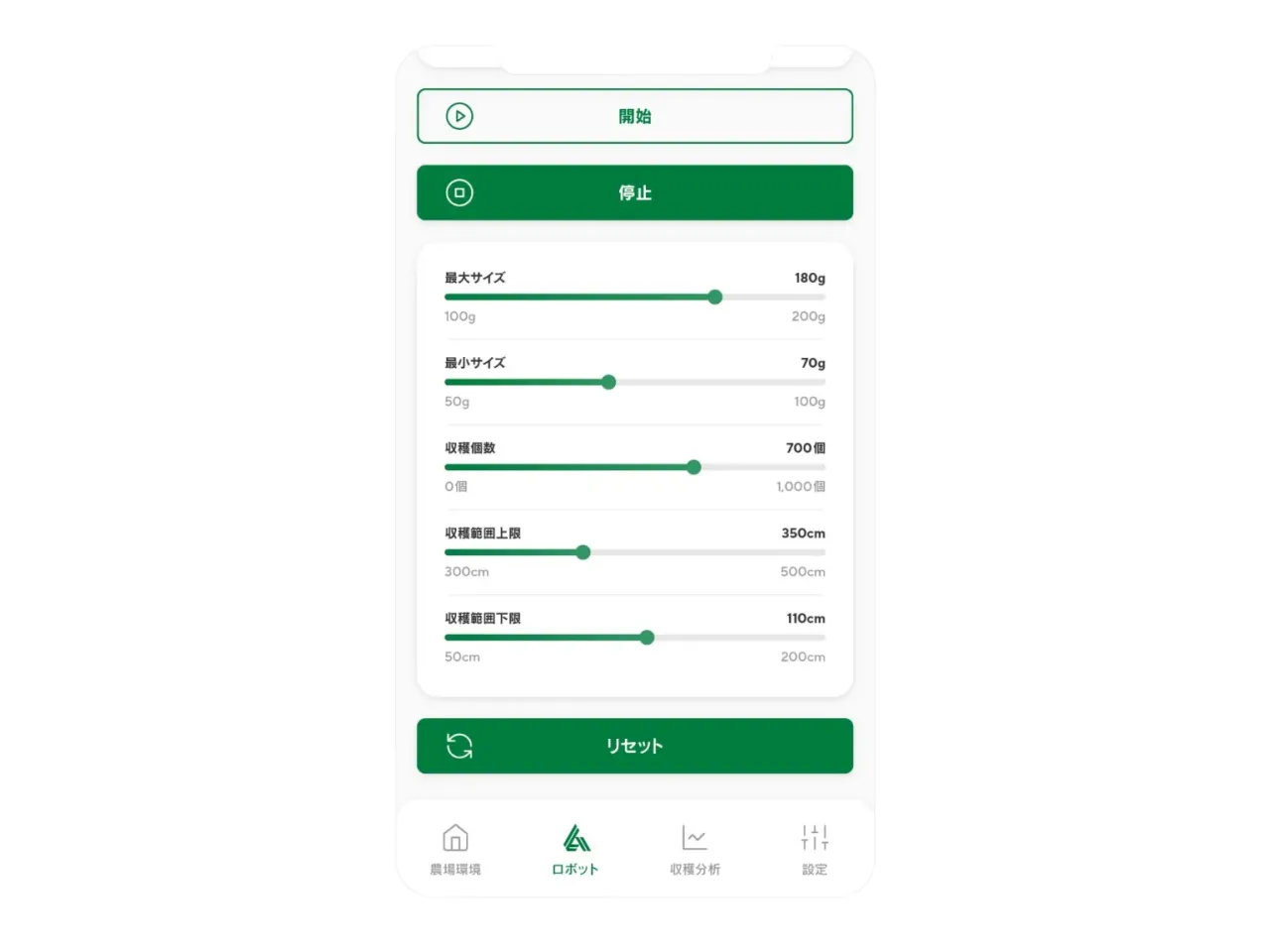

その最大の特徴は、誰もが日常的に利用するスマートフォンをインターフェースとしている点だ。直感的な操作性を追求し、農業の専門知識がない人でも、まるでゲームをするような感覚で、例えば収穫する農産物のサイズを調整したり、栽培管理を行ったりすることができる。

(引用元:AGRIST)

また、AIが過去の膨大なデータと熟練農家の知見を学習し、個々の農家の状況に応じた最適なアドバイスを提供する「専属アドバイザー」となる。具体的には、生育状況の予測とそれに基づいた管理方法の提案、スマホカメラで撮影した画像からの病害虫の早期特定と対策支援、さらには収穫量予測による計画的な出荷・販売のサポートなど、多岐にわたる。これにより、農家は経験や勘だけに頼ることなく、データに基づいた合理的な意思決定が可能になる。

AGRISTはまず、宮崎県の自社農場で「AGRIST Ai」の実証実験を開始し、AIの学習と予測精度の向上を加速。将来的には大規模農業法人への展開も視野に入れ、日本の農業全体の生産性向上と新規就農者の増加、そして食の安全・安心の確保に貢献することを目指す。

データ駆動型農業の真価と、FaaSが切り拓く農業の未来

(引用元:AGRIST)

AGRIST株式会社 代表取締役 秦 裕貴 氏は、このFaaS構想の核心について、「熟練農家の知識と経験をAIが学習し、誰もが手軽に利用できる形で提供することで、農業をデータに基づいた科学的なものへと変革する」と語る。それは単に生産作業を支援するだけでなく、生育モニタリングから病害虫対策、収穫量予測、さらには販売戦略の立案まで、農業経営全体を「サービス」として提供するという新たな価値提案だ。スマホという身近なデバイスを通じて、必要な情報へのアクセスと迅速な意思決定を可能にし、農家の頼れるパートナーとなることを目指している。

「データ駆動型農業」がもたらす価値は、個々の農家の効率化や収益性向上に留まらない。収集・分析された膨大な農業データは、地域や国レベルでの食料需給バランスの最適化、気候変動に適応した強靭な農業システムの構築、さらにはフードロス削減や新たな高付加価値作物の開発といった、農業バリューチェーン全体の革新を促進する起爆剤となり得る。特に、生産データと消費者ニーズデータを高度にマッチングさせることで、より持続可能で市場志向の強い農業へと転換していく可能性を秘めている。

このFaaSモデルの普及には、いくつかの期待と乗り越えるべき課題が併存する。大きな期待としては、新規参入障壁の劇的な低下による多様な人材の農業分野への呼び込み、それを通じた地方創生の加速、そして食料自給率向上への貢献などが挙げられる。一方で、膨大なデータの収集・管理・セキュリティ体制の確立は必須であり、特に高齢農家などに対するデジタルデバイド対策、初期導入コストと長期的な費用対効果の明確な提示、そして何よりも「データに基づいた農業」への意識変革を社会全体で後押ししていく必要があるだろう。

AGRISTが掲げる「100年先も続く持続可能な農業」というビジョンは、単にテクノロジーによる生産性向上を追求するだけでなく、環境保全や地域社会との共生といった、より包括的な価値創造を目指すものだ。「AGRIST Ai」を中心としたFaaS構想は、そのビジョン達成に向けた具体的な道筋を示すものであり、日本の農業が抱える根深い課題に対し、AI、データ、そして新しいビジネスモデルという三位一体のアプローチで挑む先進的な試みとして、今後の展開が注目される。それは、農業という国の基幹産業が、テクノロジーと情熱の融合によって新たな成長ステージへと向かう未来を予感させる。