- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

ロボット活用はおろか、ICTの活用率も低い。日本の医療・介護・ヘルスケアの状況に警鐘を鳴らすのは、アグリハートの代表でRobiZyの医療・介護・ヘルスケア部会 部会長の木村 佳晶 氏だ。外国人人材の採用も難しくなる昨今、介護難民を生まないためには、テクノロジーの活用は待ったなしだという。目指すべきロボティクスの活用とビジネスの可能性について木村氏に聞いた。

株式会社アグリハート 代表 RobiZy 医療・介護・ヘルスケア部会 部会長

木村 佳晶 氏

医療・介護・ヘルスケア部会が目指していること

木村氏が部会長を務めるRobiZyの医療・介護・ヘルスケア部会は、どのような活動を行っているのか。木村氏が目指すのは、RobiZyや日本に限らず、世界的な規模で「健康を維持するためにロボティクスが貢献できることは何か」を追求することだ。

「RobiZyの会員が持つ優秀なICTテクノロジーを組み合わせ、ターゲットとなる医療、介護、ヘルスケア領域だけでなく、他領域ともさまざまなシナジー効果を生み出すことを目指します。そして、ロボティクスの社会実装を展開し、その先にあるヘルステック(ロボット/IoT/IT/システムなど)のコミュニティを作ることをビジョンとしています」(木村氏)。

具体的な活動として、木村氏が紹介したのは次の4点だ。

①健康に寄与できる領域の整理と、テクノロジーの融合についての探求と共有

②ターゲットとなる医療・介護・ヘルスケア領域だけでない他領域とのシナジー効果の検証

③社会実装を目指すためのビジネスモデルの検証と実証・実施

④実証実験に向けた現場視察やヒアリングの実施

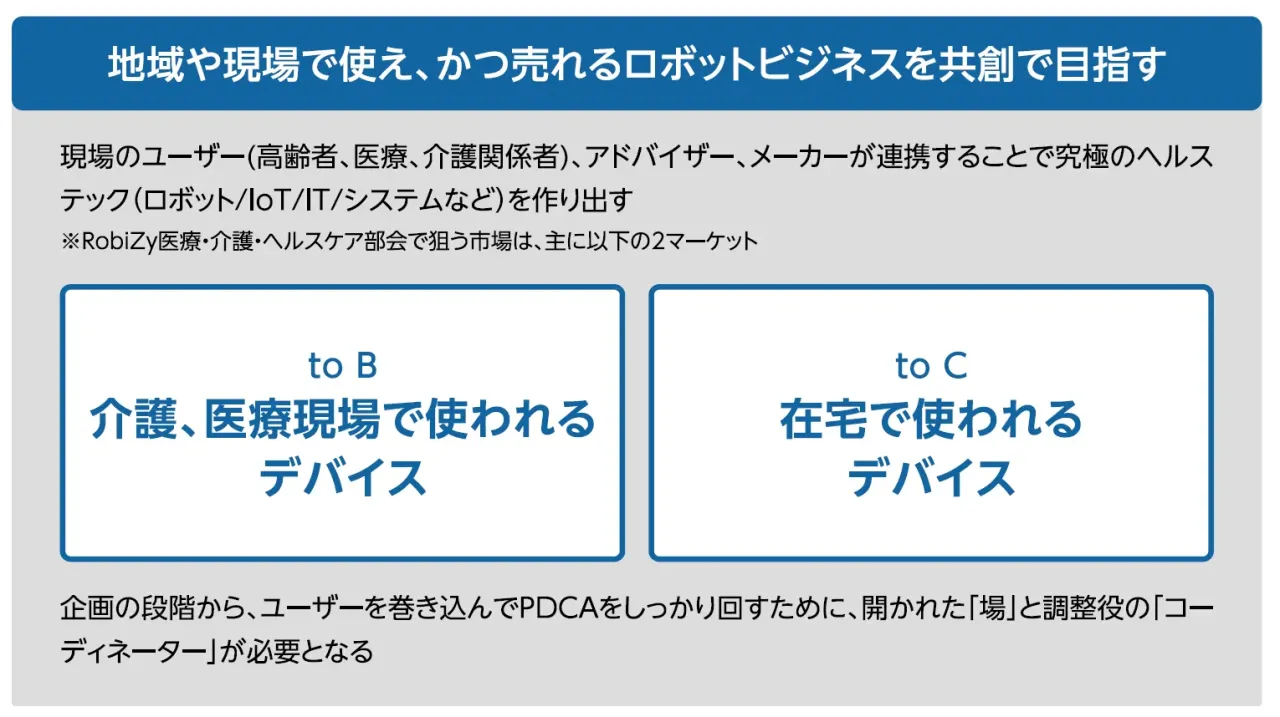

また、プロダクトアウトがほとんどのヘルステック業界において、地域や現場で使え、かつ売れるロボットビジネスの共創を目指すには、マーケットインにしっかり取り組んでいく必要がある(図1)。

(図1)現場ニーズにマッチしたヘルステックの創出 出典:RobiZy 医療・介護・ヘルスケア部会資料より作図

「医療・介護・ヘルスケア部会が狙っている市場としては、to Bとto Cという2つの領域があります。to Bの領域では介護や医療現場で使われるデバイスを目指し、to Cの領域ではオンラインの在宅医療に向けて、在宅で使われるデバイスも作っていくという構想を持っています」(木村氏)。

ヘルステック市場で立ち後れている日本

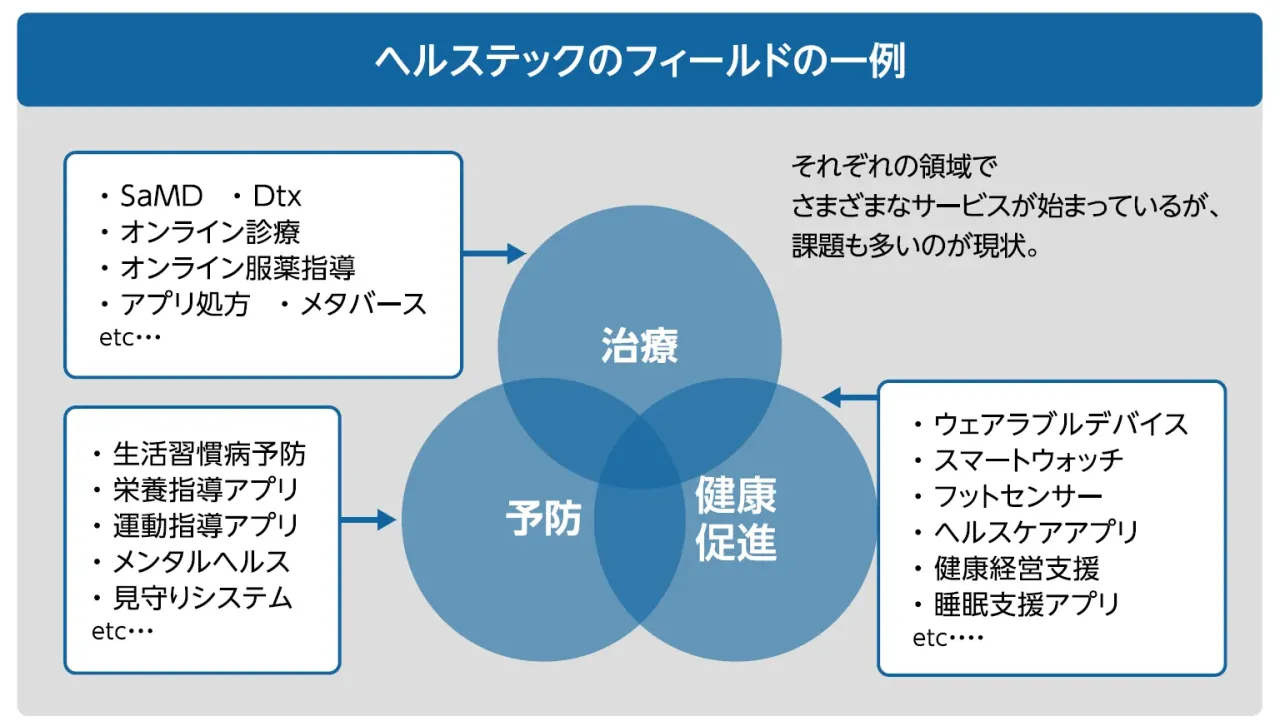

次に木村氏は、ヘルステック市場を「治療」「健康促進」「予防」の3つの領域に整理した(図2)。

(図2)治療、予防、健康促進など多岐にわたるヘルステックのフィールド 出典:RobiZy 医療・介護・ヘルスケア部会資料より作図

「治療の領域にはプログラム医療機器のSaMD(Software as a MedicalDevice)をはじめ、オンライン診療やオンライン服薬指導などが既に上市されています。また、健康促進の領域にはウェアラブルデバイス、スマートウォッチ、ヘルスケアプリなどが出始めています。予防の領域としては、特に生活習慣病予防や栄養指導・運動指導アプリなどが使われています。こうしたヘルステック市場について、政府の予想では2030年には国内で37兆円、海外では525兆円になると見ています」(木村氏)。

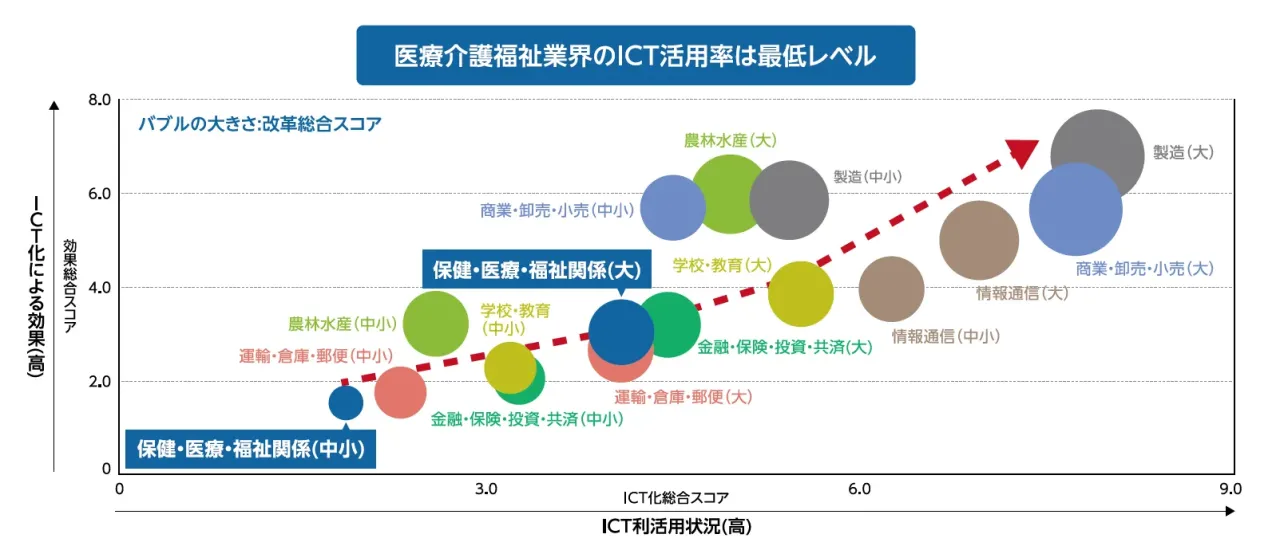

こうした市場予想にも関わらず、現時点の日本では医療、介護、ヘルスケア分野におけるICTの活用率はまだまだ低いという(図3)。

総務省の調査によると、大学病院や総合病院などの大規模施設である程度の活用が進んでいるが、中小規模の施設にはほとんど普及していない。

「介護領域における介護ロボットの普及率に関して、数パーセントしかありません。このような現状の中で、RobiZyとしてはこの領域で市場を作っていくことを目指したいと思っています」(木村氏)。