- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

2015年2月に発表された「ロボット新戦略」から10年が経過しました。人手不足や生産性向上への期待を背負ったロボット産業は、この10年で大きく変化してきています。

特に近年は、AIやデジタル技術の進展により、ロボットの活用範囲は着実に広がりを見せています。ただし、中小企業への導入の遅れや、サービスロボット分野での期待と現実のギャップなど、課題も残されたままです。

本記事では、この10年の変化を振り返りながら、日本のロボット産業が次の10年で取り組むべき具体的な戦略を探ります。

この10年で何が変わったのか?

日本のロボット産業は、この10年で分野ごとの明暗が分かれる展開となりました。産業用ロボットでは世界市場で一定のシェアを維持する一方、期待されたサービスロボット分野では十分な成果を上げられていません。ここでは、各分野におけるこの10年の変化を詳しく見ていきます。

産業用ロボット − 維持された日本の強み

産業用ロボット分野では、日本企業は依然として高い競争力を保持しています。自動車産業や電機産業での実績を活かした技術力は、世界市場でも高く評価されています。特に、製造業向けの産業用ロボットでは、日本メーカーは世界市場で重要な地位を占め続けています。生産工程の自動化や品質管理の向上に貢献することで、グローバル市場での信頼を獲得してきました。

サービスロボット − 期待と現実のギャップ

一方、サービスロボット分野では、当初期待されたほどの成果は得られていません。介護・医療分野や物流分野など、人手不足が深刻な分野での導入は進みつつあるものの、コスト面や使い勝手の問題から、広範な普及には至っていないのが現状です。特に、新型コロナウイルス感染症の影響で注目された非接触・省人化ニーズに対しても、解決策の提供は道半ばとなっています。

中小企業への導入 − 残された課題

中小企業へのロボット導入も、依然として大きな課題となっています。導入コストの高さに加え、専門人材の不足や、導入支援体制の未整備が主な要因となっています。特に、多品種少量生産が主流の中小製造業では、柔軟な対応が求められるため、従来型のロボット導入が難しいケースが多く見られます。

AI基盤モデルがもたらす新たな可能性

ロボット制御の革新

AI基盤モデルの登場により、ロボットの制御方法は大きな転換点を迎えています。従来は個別の動作をプログラミングする必要がありましたが、AIによる言語理解と動作生成により、より直感的な指示でロボットを操作できるようになってきました。

人間の自然な言葉での指示を理解し、適切な動作に変換する技術は、ロボットの使いやすさを大きく向上させる可能性を持っています。

ユーザビリティの向上

AI基盤モデルの活用は、ロボットの導入や運用の敷居を下げることにも貢献しています。専門的な知識がなくても基本的な操作ができるようになることで、中小企業でも導入しやすい環境が整いつつあります。また、環境の変化や新しいタスクへの対応も、より柔軟に行えるようになってきています。

日本のロボット産業が直面する3つの課題

人材育成・確保の問題

ロボット産業の発展には、技術者の育成が不可欠です。特に、AIと従来型のロボット技術を組み合わせられる人材の不足は深刻で、早急な対応が求められています。大学や専門学校での教育プログラムの拡充に加え、ロボットを導入する企業での人材育成も重要な課題となっています。このため、産学連携による実践的な教育プログラムの開発が求められています。

プラットフォーム戦略の必要性

グローバル競争が激化する中、単なるハードウェアの提供だけでなく、ソフトウェアやサービスを含めた総合的なプラットフォームの構築が求められています。

特に、さまざまなロボットを連携させるための共通基盤の整備は、今後の成長に向けた重要な要素となっています。日本企業は高い技術力を持っていますが、プラットフォーム構築の面では海外企業に後れを取っており、官民一体となった取り組みが必要です。

エコシステム構築の遅れ

ロボット産業の持続的な発展には、メーカー、システムインテグレーター、ユーザー企業を含めた健全なエコシステムの構築が不可欠です。しかし、日本ではこうしたエコシステムの形成が遅れており、特に中小企業の参入障壁を下げる取り組みが求められています。

特に重要なのは、ロボットシステムインテグレーターの育成と強化です。導入支援から保守・運用まで、一貫したサービス提供ができる体制づくりが急務となっています。

次の10年に向けた成長戦略

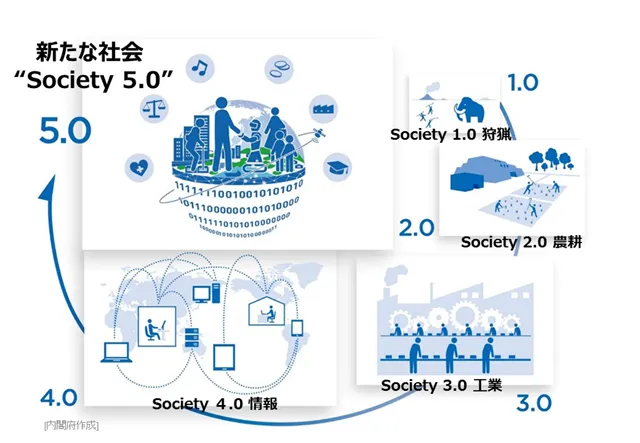

(引用元:内閣府)

日本のロボット産業が世界での競争力を維持・強化していくためには、これまでの強みを活かしながら、新たな領域での価値創出が求められています。特に重要となるのが、社会課題解決との結びつきを強めた展開です。

Society 5.0との融合

Society 5.0の実現に向けて、ロボットは重要な役割を果たすことが期待されています。Society 5.0とは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会を指します。

このビジョンの下、ロボットの活用は製造現場だけでなく、医療・介護、インフラ点検、農業など、さまざまな分野へと広がりを見せています。特に、デジタルツインやメタバースといった、現実世界とデジタル空間を融合させる技術との連携によって、より高度な社会実装が可能となってきています。

中小企業への展開の加速

中小企業へのロボット導入を加速させるためには、導入コストの低減だけでなく、導入支援体制の強化が不可欠です。特に、ロボットシステムインテグレーターの育成と、産学官が連携した実証実験の場の提供が重要になってきています。

また、AI基盤モデルの活用により、導入・運用の簡易化も進むことが期待されています。

グローバル市場での競争力強化

世界市場での競争が激化する中、日本のロボット産業には新たな価値創出が求められています。特に重要なのが、ハードウェアの強みを活かしながら、ソフトウェアやサービスを含めた総合的なソリューションを提供することです。

また、アジアを中心とした新興国市場への展開も、今後の成長には欠かせない要素となっています。

ロボット産業の新時代に向けて

ロボット新戦略から10年、日本のロボット産業は大きな転換点を迎えています。AI基盤モデルの活用やデジタル技術との融合により新たな可能性が広がる一方で、人材育成やエコシステムの構築など、取り組むべき課題も明確になってきました。産学官の連携を強化し、社会課題の解決とロボット産業の発展を両立させていくことが、これからの10年の鍵となるでしょう。

特に、中小企業におけるロボット活用の促進は、日本の製造業の競争力維持に不可欠な要素となっています。AIやデジタル技術の進展により、導入コストや運用の複雑さといった従来の高いハードルは大きく改善されつつあります。この変化は、次の10年で日本のロボット産業が大きく飛躍する転機となるでしょう。