- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

日本貿易振興機構(以下ジェトロ)協力のもとボストンのロボティクス市場や、プログラムを通した参加企業の声をお届けする本連載。第3回は、ジェトロのロボティクス向けスタートアッププログラム「Boston Robotics Program」に参加した企業による現地レポートをお届けする。未来のロボット業界を牽引するかもしれない、注目のサムライ企業が感じたものとは!?(文=RoboStep編集部)

株式会社Aladdin

株式会社Aladdin CEO

金井 優樹 氏

IT業界での豊富な経験を持ち、ヒューレット・パッカードでシステム構築やプロジェクト管理に従事。その後、2020年にAladdin Inc.を設立しCEOに就任。スマートごみ箱「SmartTrashCan」を中心に、AIやエッジコンピューティングを活用したスマートシティ向けソリューションを開発。渋谷区や株式会社伊藤園での実証実験や大阪万博への出展を通じ、持続可能な社会の実現を目指す。また、エッジAIやクラウド技術、ブロックチェーンに強みを持ち、革新的な技術導入をリードしている。

現地のロボティクス市場への印象

ボストンのロボティクス市場は、技術革新と産業連携が高度に融合した、世界でもトップクラスのエコシステムを有していると感じます。特に、マサチューセッツ工科大学(MIT)やハーバード大学といった世界的に著名な研究機関が近接しており、最先端技術の研究開発が行われるだけでなく、それが速やかに市場へと応用される環境が整っています。こうした研究機関を核としたスタートアップや中小企業の活発な活動により、ロボティクス分野では新しいアイデアが次々と形になり、商業化されています。

また、MassRoboticsをはじめとするロボティクス専用のインキュベーターやアクセラレーターの存在は、市場の成長をさらに加速させています。これらの施設では、技術開発だけでなく、ビジネス戦略、資金調達、マーケティングといった多角的な支援が提供されており、スタートアップがより早い段階で成果を出せるような仕組みが整っています。

ボストン市場のもう一つの特徴として、ロボティクス技術の適用分野の広がりが挙げられます。製造業や物流業界はもちろん、農業、医療、サービス産業といった幅広い分野でロボティクス技術が活用されており、それぞれの分野で新たなイノベーションが生まれています。

さらに、投資環境の充実も印象的です。ボストンは、VCやエンジェル投資家が多く集まる地域であり、有望な技術やアイデアに積極的な資金提供が行われています。これにより、スタートアップが大規模なプロジェクトに挑戦しやすい土壌が形成されています。

総じて、ボストンのロボティクス市場は、技術、ビジネス、資金の全てが密接に連携した「イノベーションの集積地」であり、私たちのようなスタートアップにとって大きな可能性を秘めた場所だと感じました。この市場での経験を活かし、Aladdin Inc.のさらなる成長に繋げたいと強く思います。

現地の優れた技術、企業

MassRoboticsのネットワーキングイベントでは、多くの企業やスタートアップが自社の最先端技術を紹介しており、その中でも特に印象的だったのがCrabi Roboticsでした。同社の自律型清掃ロボット「CRABI」は、船舶の船体に付着するバイオファウリングを自動的に除去するソリューションで、燃料効率の向上や温室効果ガスの排出削減に貢献しています。このロボットは、ドック入り不要で導入可能という点で運用効率が非常に高く、また、外来種の拡散を防止する環境保全の側面でも注目されています。こうした持続可能性を考慮した技術の設計思想は、Aladdin Inc.が目指す廃棄物管理ソリューション「SmartTrashCan」と通じるものがあり、大きなインスピレーションを受けました。

SmartTrashCan

さらに、イベントでは物流ロボティクスや医療分野でAIを活用した企業とも接触し、それぞれの分野での応用可能性に驚かされました。例えば、倉庫管理を最適化するためのAIアルゴリズムを搭載した自律移動ロボットや、精密な外科手術を可能にするロボットアームなど、それぞれが特定分野の課題解決に特化しており、高い実用性を備えていました。他に、MITのイベントでも環境に配慮してどう省エネルギーなAIやデータセンターを作っていくのかという世界のパイオニアの考えを持った方が多く、とても刺激を受けました。

MassRobotics自体も、これらの企業が成功するための土壌を提供しています。単なる技術支援だけでなく、マーケティングや資金調達、ネットワーク形成の面でも包括的なサポートが受けられる環境は、イノベーションの集積地として非常に優れています。こうした環境で得られた知見や関係性をもとに、Aladdin Inc.のグローバル展開を一層推進していきたいと感じました。

デモデイの手ごたえ

デモデイでは、Aladdin Inc.のスマートごみ箱「SmartTrashCan」の実証実験映像を通じて、その機能と可能性を紹介しました。発表した動画では、渋谷区で実施した実証実験の様子を取り上げ、AIを活用した自動分別技術により、ごみの種類を的確に判別するシステムが、地域社会におけるリサイクル効率をいかに向上させるかを示しました。特に、スマートシティの取り組みの一環として、環境保護への寄与だけでなく、データを活用した廃棄物管理の最適化が強調されました。

一方で、聴衆からは「ごみの圧縮機能がなければ、廃棄物処理コストの削減が難しく、ビジネスとしての収益性に課題がある」という実用的な意見が寄せられました。この点については、アメリカのBigbellyという企業との協力可能性が示唆され、圧縮技術の統合を目指した次なるステップに繋がる重要なきっかけとなりました。

また、デモ終了後には、複数の参加者から製品の改良や市場展開についての具体的なアドバイスを受けることができました。特に、北米市場でのニーズに合致するよう、圧縮機能の実装や運搬コスト削減への工夫が求められることを実感しました。

デモデイを通じて、SmartTrashCanの技術的優位性だけでなく、事業モデルを進化させるための具体的な方向性を掴むことができました。この手応えを基に、製品の改良を進め、さらに幅広い市場での採用を目指していきます。

知能技術株式会社

知能技術株式会社 代表取締役 博士(生命医科学)

大津 良司 氏

博士(生命医科学)国立大学院医学系研究科で医学を研究。現早稲田大学 招聘研究員。神戸出身で阪神淡路大震災でショックを受け、医学の研究をすると共にロボットで人の命を助けたい想いでロボット開発会社を起業。災害現場で作業をするロボットや消防ロボットなどに携わり、全国で100台以上使われている。人の命を助けたい、守りたいという想いを実現し続ける。

現地のロボティクス市場への印象

ボストンについて述べます。我々は消防ロボットと建設ロボットを米国市場に展開したいと考えています。

まず、消防ロボットに関してはボストン周辺では大きな山火事が無いのか、カリフォルニアで議論をする時のような熱がこもった反応は有りませんでした。

次に、建設ロボットに関しては、我々がターゲットとしているのは、大型の土木工事現場です。一方、ボストンでは住宅建設産業が盛んのようで、大型建機を自動化して労働力不足を解消したいというニーズを掘り起こすことはできませんでした。

この点もカリフォルニアでの反応とは異なっていました。カリフォルニア自体では土木工事の自動ニーズはそれほどありませんが、近隣のTexasでは建設産業が盛んなため、建設ロボットへの理解があり、実際協業検討をする企業もあります。また、建設ロボットのスタートアップへの投資も盛んです。このように、我々が日本で行っている事業をそのままボストン(東海岸)で行うのは難しいという印象でした。彼らが買いたいと思うサービスやシステムに作り上げるための一層のマーケティングが必要なことを理解しました。

現地の優れた技術、企業

MITのスタートアップなどと議論をしました。

まず、MIT CSAILでは産業用ロボット用の画像認識やピッキングのためのアプリケーション開発などが多いように見受けられました。MITのスタートアップは基礎的な研究が多く、大学の研究の域を出ていないスタートアップが多いと感じました。そのため、我々が求める過酷な環境で使える実用的な技術にはなっていない人たちとしか出会えませんでした。

大学の研究は新規性や先行研究が無い分野の研究が必要なため、実際の社会で必要かより、他の人が研究していないかを重視する傾向にあります。発表などでは後付けで社会での有効性や貢献などを述べますが、あくまでシーズ発想であることが残念ながら多い現状にあります。

MITなら我々が知らない深い技術があると期待しましたが、スタートアップや学生たちと議論をする中でロボット分野では私はびっくりするような技術を見つけることはできませんでした。

残念なことですが、ユーザー開発に注力をしたため、ロボット開発企業はこの期間内で訪問することができませんでした。彼らの技術については次回の宿題としたいと思います。

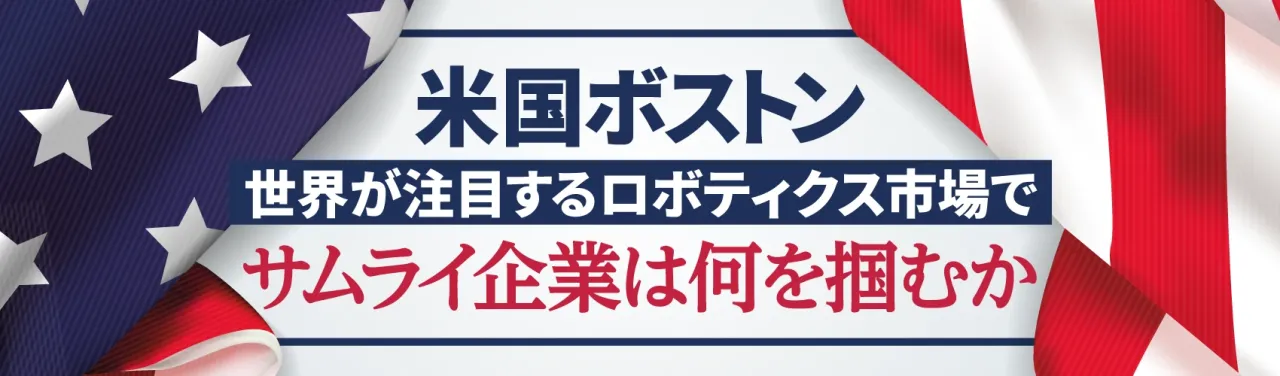

デモデイの手ごたえ

デモデイは2つのイベントがありました。

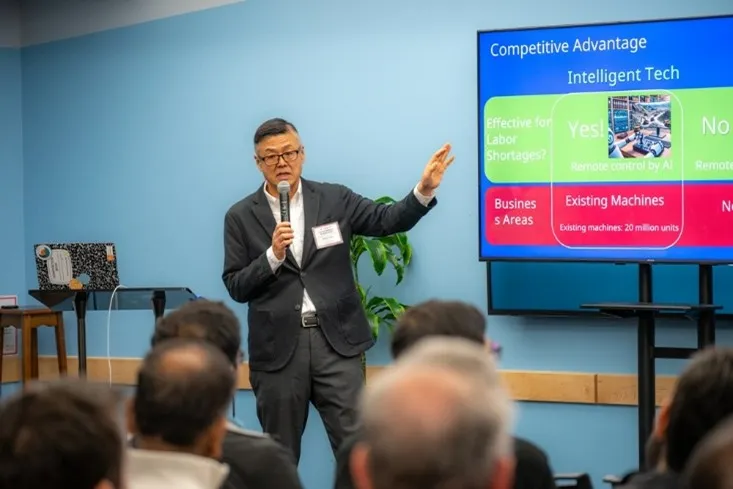

1つは訪問企業各社がテーブルを設け、自社の技術や事業について来訪者と話しをするものです。もう1つはPitchイベントでした。

まず、テーブルで私は建設ロボットを中心に時折消防ロボットのパネルとフィライヤーを準備しました。建設ロボットに興味がある多くの人が来てくださいました。半数はスタートアップや企業の人、投資家です。CICにオフィス持つスタートアップやボストンのスタートアップも多く来てくれました。企業では建設会社、不動産会社、投資会社などが来てくれました。いずれも我々の建設ロボットについて技術的な質問やビジネススキームの質問がたくさんありました。中には、この企業が興味を持ってくれるのではないかという助言も頂きました。

さらに、自動作業ロボットについてもう少し詳しい話を聞きたいということになり、別の日にその企業を訪問しました。

MITのスタートアップでは油圧制御の電動化技術を持つ企業が彼らの技術を提案してくれました。他の日に彼らを訪問することになっていたのですが、彼らが指定した日は日本に戻る日だったので残念ながら訪問は叶いませんでした。後日当社技術者に彼らの技術を説明し必要なら連絡をするように指示をしました。

また学生たちもたくさんテーブルに来て積極的に質問をしてくれました。

2時間ほどずっと途切れることなく多くの人が来てくださったため、日本の展示会ではありえないほどクタクタになりました。その後ピッチイベントがあり、建設ロボットを米国で展開するためのパートナーを探している提案をしました。その後で、一緒にビジネスを行いたいという希望者が現れました。彼と現在事業化検討中です。

現地の優れた技術、企業

油圧制御の電動化

建設機械を動かす時にオペレータがレバーを動かす力が増幅されて土をすくうことができるなど油圧制御は小さな力を大きな力に変換できる素晴らしい技術です。しかし、油圧はゆっくりと力が加わるため瞬発力にかけます。一方、AIやセンサは制御した瞬間にロボットは指定の動きをするものだと考えいます。そのため、ゆーっくりとして動きでタイムラグがある油圧制御はAIなどは指示と実際の動きが異なっているので思った制御ができず混乱してしまいます。

そこで、産業ロボットが使う電動モータ同様に遅延なく油圧が制御できれば油圧制御ロボットの可能性が広がります。MIT発ベンチャーでこの開発をしていました。

ドローン・スポーツ&ミュージック・クラウド株式会社

ドローン・スポーツ&ミュージック・クラウド株式会社 Founder & CEO

宮内 博章 氏

予定著書「100歳IPO」:退職金を元手に未経験のB2Cアプリ・ビジネスをスタートアップ、100歳の誕生日までにNASDAQ上場を目指す。三井物産(合成樹脂部門)30年、JASDAQ上場の射出成形企業の取締役CFO、イワキ・ポンプのシンガポール社長、機械メーカー松井製作所の上海社長など、米国7年、メキシコ2年、スイス2年、シンガポール7年、中国11年。各地で会社設立、ターンアラウンド、M&A、新事業進出などを担ってきた。

現地のロボティクス市場への印象

僕が30年お世話になった三井物産を含む、日本の近代化を牽引した三井財閥の総師、團 琢磨も1878年にMITを卒業している。NASAは今でこそヒューストンが拠点だが、アポロ計画の時代はMITが重要な役割を担い、アポロ・ガイダンス・コンピュータ(AGC)の開発拠点はボストンだった。かつてBUNCH(Burroughs, UNIVAC, NCR, Control Data, Hewlett-Packard)がコンピュータ業界をリードし、ニューイングランド地域が最先端産業の中心だったが、パソコンの時代と共にシリコンバレーが台頭した。

そして今、世界はAIとロボットの時代へ。ボストンはインダストリアルロボット、シリコンバレーはパーソナルロボットの発展を牽引し、東西で切磋琢磨している。この競争の中、日本もまた明治の先人を超え、アメリカン・ロボティクス市場にも確固たる地位を築くべき時が来ていると感じた。

現地の優れた技術、企業

Boston Roboticsのメンターの一人から、アメリカの「Cape」という会社を紹介された。僕たちDrone Sports & Music Cloudは、スマホをクリックするだけで、世界中のドローンをセルフィーカメラに変えるアプリを開発中で、当初はスキー場でのセルフィー空撮にフォーカスしていた。驚くことに、Cape社も9年前、スキー撮影専門のドローン企業として創業していたそうだ。

当時、ドローンを自由に飛ばすこと自体が革新的な技術であり、すぐに大手モトローラ社が関心を示し、創業者J氏はCape社を売却。その後、Capeはスキー撮影のようなスポーツエンタメ市場から撤退し、モトローラの傘下で軍需産業や警備、レスキューなど緊急対応業務にシフトした。

Capeの軌跡は、ドローン市場のダイナミックな変遷を象徴している。エンタメ用途から軍需・警備用途へと事業転換を遂げる企業がある一方で、僕たちはスポーツで平和への可能性を切り開いていく。J氏から今後も貴重なアドバイスを得られそうで、大いに期待している。

デモデイの手ごたえ

アメリカではデモやピッチにジョークを入れるのが鉄則らしい。直前まで考え抜き、試しに言ってみたら会場は大ウケだった。そのジョークを特別公開すると…

「皆さん、こんばんは。アメリカではデモやピッチはジョークから始めると良い、と言われました。そこでさっきまで考えて、ものすごく面白いジョークを思い付きました。でも忙しくて、それを英訳する時間がありませんでした。ので、そのジョークは次回にします。」

これが想像以上にウケた。会場の雰囲気も一気に和らぎ、話しやすい空気が生まれた。

デモ会場には、大判のポスターを近くの印刷サービス会社で準備し、8社が並ぶ大会議室に掲示。訪問客で会場は賑わい、技術者や大学生、弁理士、コンサルタントなどロボット業界に関心を持つ多様な人々が次々と訪れた。彼らの質問攻めに遭いながらも、こちらのビジョンをしっかり伝えることができた。ジョークとデモの両方で手ごたえを感じた一日だった。

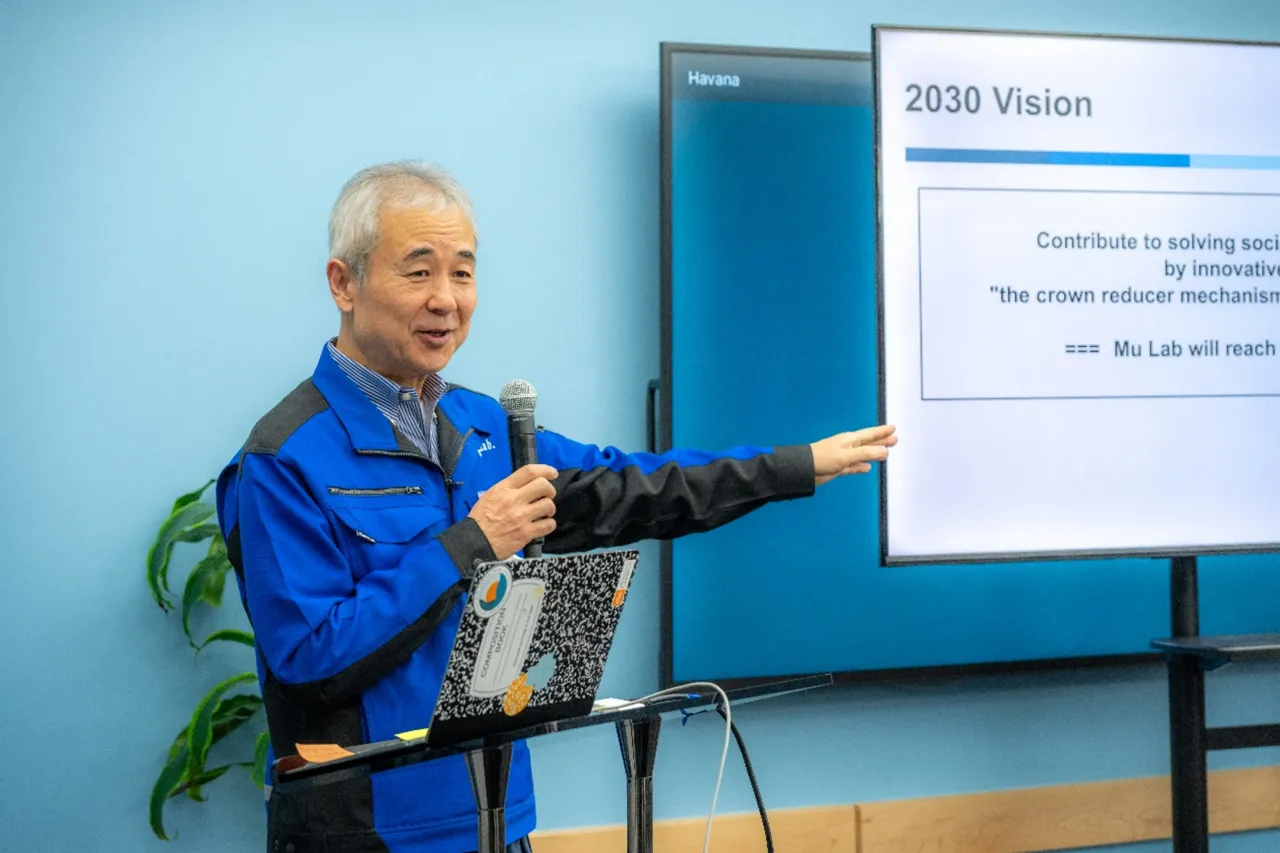

株式会社ミューラボ

株式会社ミューラボ 常務取締役

大森 卓 氏

前職は自動車関連Tier1企業にて、品質管理・製品開発・法人営業を対応。開発部門時には、アメリカに駐在し、現地拠点を立上げ。法人営業時にはドイツに駐在し、ドイツ現地法人社長・UK現地法人社長を兼務。2022年より当社にて、営業・事業・ビジネスデベロップメントを担当。

現地のロボティクス市場への印象

MassRoboticsや、CICなどロボティックス関連、イノベーション関連のHUBが多々あり、スタートアップ企業でも北米進出や、北米の投資家・事業会社等とのネットワーク構築が、容易にできる印象を感じました。

しかしながら、市場規模としては、北米として多大な市場規模を期待居ていたのですが、現状では、北米よりも中国市場の市場規模・伸び率が大きく、グローバルマーケットとしてどの市場を狙いに行くのか、再考が必要ですね。

MassRoboticsのスポンサー企業

MassRoboticsのスポンサー企業

現地の優れた技術、企業

MassRoboticsのスポンサー企業、入居企業、CICへの入居企業等を見ても、日系企業が多く、以下の企業とのネットワーキングを行いました。

・Nabtesco USA, Inc.

・Harmonic Drive USA

・Maxon USA

MassRoboticsへの入居企業

MassRoboticsへの入居企業

デモデイの手ごたえ

弊社の製品は、「CROWNROBOXGEAR」および、「電動グリッパ」のメカ製品のみであり、完成品のロボットを期待している聴衆たちにとっては、期待不足感はありましたが、メカ製品に特化した聴衆にとっては、大変見どころのあった、Poster/Table Sessionおよび、Pitchであったと感じます。実際に、Pitch後には複数の聴衆から詳細の問い合わせがあったり、既に登録しているUS商標・特許等についても問い合わせがあり、今すぐに具体的なビジネスにつながる内容ではありませんが、今後のUSでの展開にあたり、ネットワークの構築ができたと感じます。

Poster/Table Session

Poster/Table Session

Pitch状況(約200~300人の聴衆の前でのPitch)

Pitch状況(約200~300人の聴衆の前でのPitch)

連載第4回では「終了編」として当プログラムについて振り返ってもらう予定だ。