- WEB3・メタバース

- ロボット

- AI(人工知能)

- 宇宙

レストランやオフィスビルで人と協働する「サービスロボット」。

産業用ロボットが人の立ち入りを制限された工場の生産ラインで活躍するのに対し、サービスロボットは一般の人々が行き交う場所で活動します。このため、人との接触を前提とした安全性の確保が、導入における最も重要な要件となります。このため、安全な運用のための新しい国際規格も整備されています。

特に近年は、労働力不足を背景に飲食店や商業施設、医療機関など、様々な場所でサービスロボットの導入が急速に進んでいます。人とロボットが安全に共存できる環境づくりは、ビジネスの継続性を左右する重要な課題となっているのです。

サービスロボットを導入・運用する企業が知っておくべき安全規格の基礎知識をわかりやすく解説します。製品選びから運用まで、ビジネスに直結する安全規格の重要性について、理解を深めていきましょう。

知っておきたい2つの重要規格

サービスロボットの安全性を確保するためには、「製品としての安全性」と「運用時の安全性」の両方が重要です。これらに対応する2つの国際規格について、その概要と特徴を見ていきましょう。

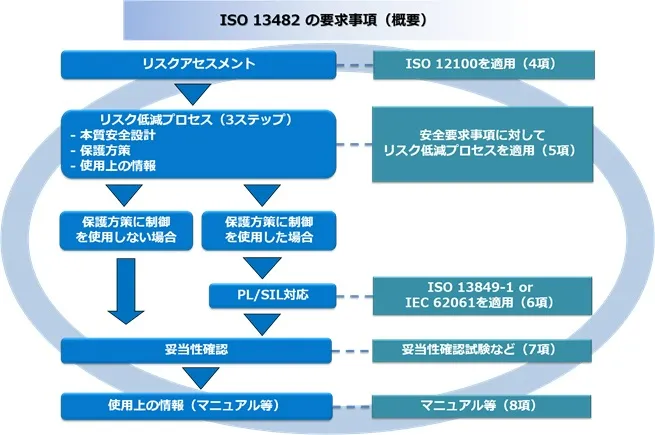

製品安全の基準「ISO 13482」

(一般財団法人日本品質保証機構(JQA)によるISO 13482の認証マーク、引用元:PR TIMES)

製品としてのサービスロボットの安全性を定めた基本的な規格です。設計段階からのリスク評価や安全機能の実装など、製造者が順守すべき要件を規定しています。

特に、ロボットの移動機能や人との接触に関する安全性について、詳細な基準を設けているのが特徴です。導入を検討する際は、この規格への適合性をチェックすることで、製品の安全性を確認することができます。

運用安全の新基準「ISO 31101」

2023年に発行された新しい国際規格で、サービスロボットを実際に運用する事業者向けの指針を提供します。従業員の教育訓練から日常的な安全管理、緊急時の対応まで、運用面での安全確保に必要な要件を網羅しています。この規格に従うことで、体系的な安全管理体制を構築することが可能になります。

安全規格に基づく具体的な取り組み

サービスロボットの安全な運用には、組織的な取り組みが欠かせません。製品の選定から実際の運用まで、各段階で実施すべき具体的な施策を解説します。

リスクアセスメントの実施

(引用元:日本品質保証機構)

導入前の環境調査から始まり、想定されるリスクの洗い出しや評価等を行います。人との接触可能性や環境上の制約など、運用環境特有のリスク要因を特定し、適切な対策を講じる必要があります。また、定期的なリスク評価の見直しを行うことで、新たなリスクにも適切に対応することができます。

運用体制の整備

安全管理の責任者を定め、日常的な点検や保守の体制を確立します。特に重要なのは、異常時の対応手順の整備です。ロボットの動作異常や事故発生時の対応手順を明確にし、関係者全員で共有することで、迅速かつ適切な対応が可能になります。

教育・訓練の実施

運用に携わる従業員への教育は、安全確保の要となります。基本的な操作方法から緊急時の対応まで、体系的な教育プログラムを実施することで、安全な運用体制を確立することができます。また、定期的な訓練を通じて、スキルの維持・向上を図ることも重要です。

安全規格対応がもたらす競争優位性

安全規格への対応は、単なるコストではなく、ビジネスの競争力を高める投資として捉えるべきだと言えるでしょう。安全性の確保は、サービス品質の向上や顧客からの信頼獲得につながり、結果として事業の持続的な成長を支える基盤となります。

今後、さらなるロボット活用の拡大が予想される中、安全規格への適切な対応は、企業の競争力を左右する重要な要素となり得ます。特に、新しい運用安全規格であるISO 31101は、サービスロボット市場の健全な発展を支える重要な指針として、その重要性を増していくと考えられます。