- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

優れた技術やノウハウを持っているがうまく利益を生み出せていない。そんな課題にお悩みの読者の方はいないだろうか。こうした課題に対し、人手不足や資本力を理由にすることは簡単だ。だが、それは大いなる誤解だ。全国には、知恵を活かし、利益を生み出すビジネスモデルを実現している事例が数多く生まれている。こうした事例を一つでも読者の皆様にお届けし、ビジネスを飛躍させるヒントをつかんでいただきたい。本連載は、JapanStepのそんな思いでスタートする。

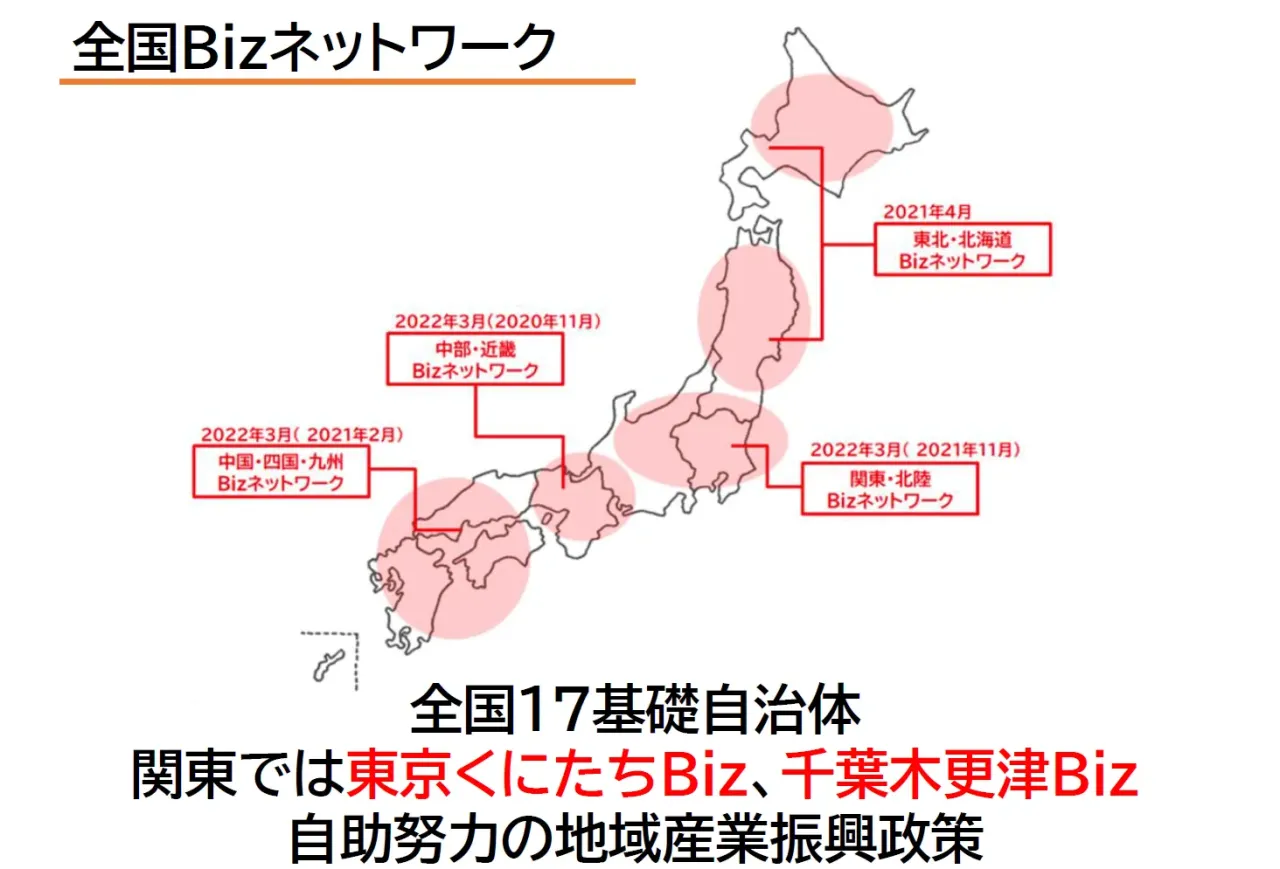

連載に協力いただいたのは、JapanStepに「後援」として参画いただいている釧路市ビジネスサポートセンター(k-Biz)。全国Bizネットワークの一つで「ビズモデル」と呼ばれる中小企業向け支援モデルを展開する支援拠点だ。連載第1回では、静岡県でスタートし、今や全国へ活動が広がった「ビズモデル」について解説する。(文=JapanStep編集部、協力=釧路市ビジネスサポートセンター(k-Biz))

身近で、泥臭いオープンイノベーション

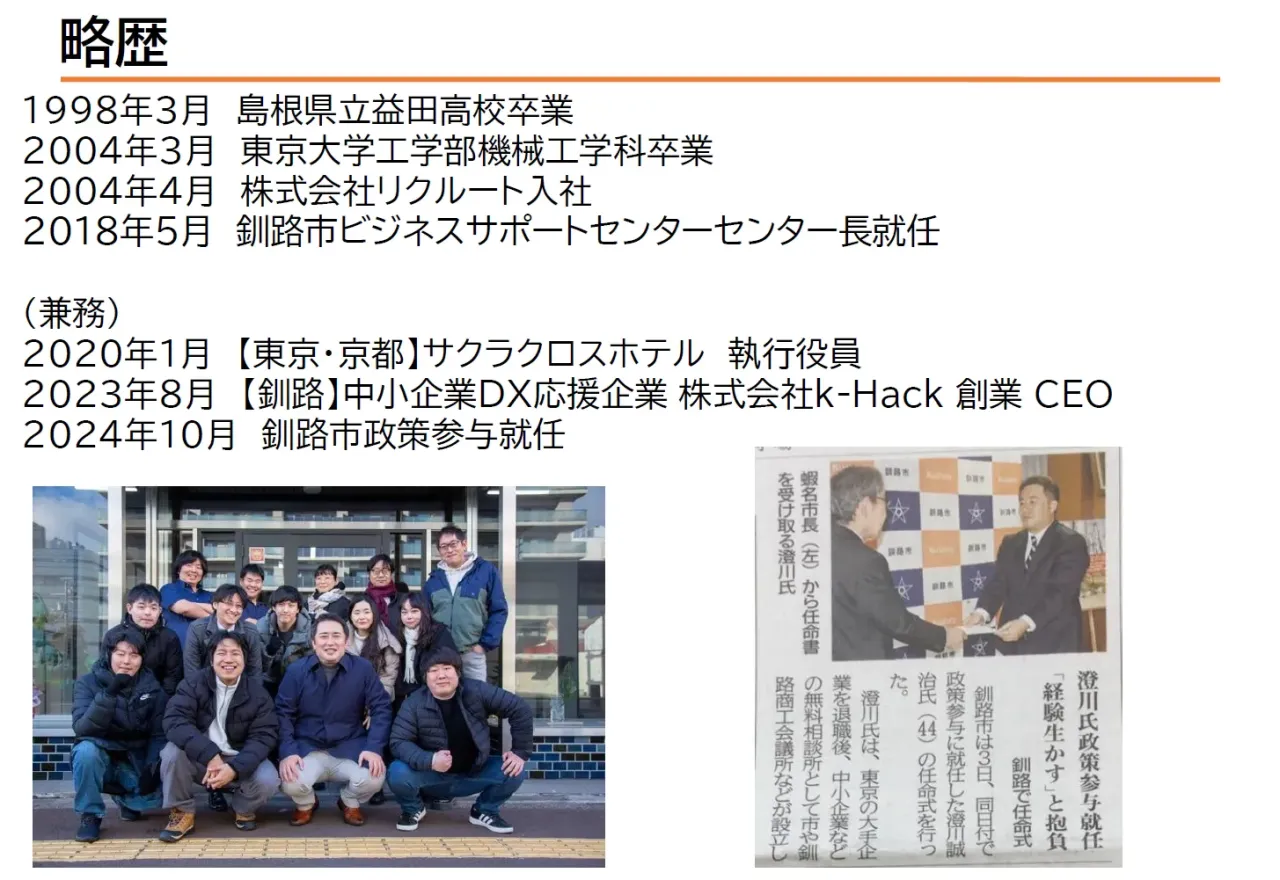

「社員が1人増える中小企業を100社生み出す」。この言葉が象徴するのは、大企業誘致に頼らず、地域に根ざした中小企業の力を引き出すことで地域経済を活性化させるという新しい発想だ。北海道釧路市でこの挑戦をリードするのが、釧路市ビジネスサポートセンターk-Bizのセンター長・澄川 誠治 氏だ。

澄川氏はリクルート出身。現在は「地域密着のビジネス支援」の第一人者として全国に名を馳せている。展開するのは「ビズモデル」と呼ばれる支援スタイルだ。澄川氏は「中小企業の強みを生かしたオープンイノベーション」を掲げる。

オープンイノベーションというと、どうしても先端技術や大企業の連携を思い浮かべがちだ。だが「ビズモデル」が描くオープンイノベーションは、身近で、もっと泥臭いものだ。中小企業の中に眠る可能性を掘り起こし、その可能性を「実現可能な形」に落とし込んでいく。

小さなイノベーションの積み重ねが、やがて大きな成果となる。その歩みを支えるのが、k-Bizをはじめとする全国のBizネットワークだ。

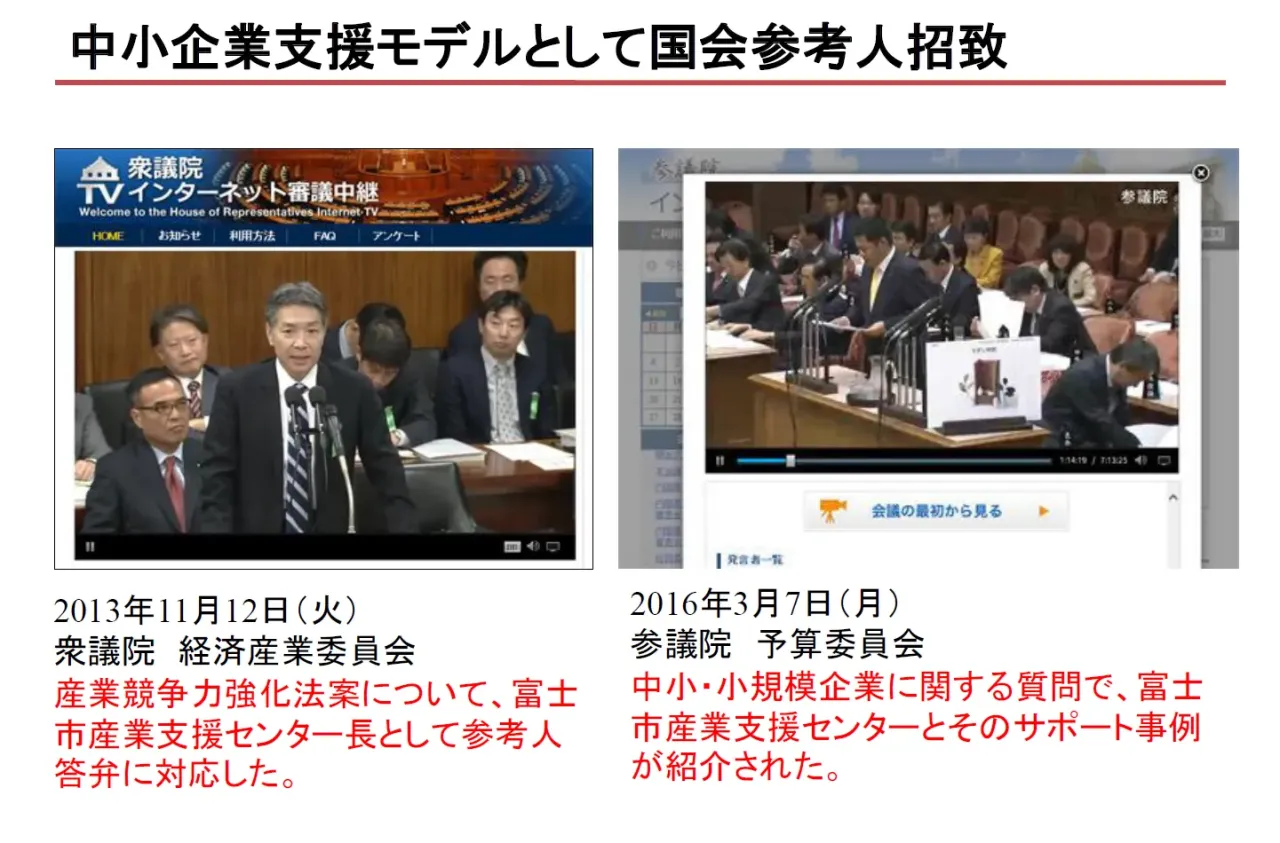

「ビズモデル」を生み出したのは、中小企業支援家・ビジネスコンサルタントの小出 宗昭 氏。静岡銀行でM&A担当などを経験後、2001年に静岡市の創業支援施設「SOHOしずおか」へ出向し、インキュベーションマネージャーとして活動。起業家の創出と地域産業活性化に向けた支援活動が評価され、2005年にJapan Venture Awardを受賞している。2008年に静岡銀行を退職し、富士市産業支援センター「f-Biz」の運営を受託。全国Bizネットワークの始まりの地だ。

小出氏の中小企業支援モデルは当時から大きな注目を集め、国会でもサポート事例が紹介された (引用:澄川氏作成『ビズモデルから生まれる中小企業の強みを生かしたオープンイノベーション』)

小出氏の中小企業支援モデルは当時から大きな注目を集め、国会でもサポート事例が紹介された (引用:澄川氏作成『ビズモデルから生まれる中小企業の強みを生かしたオープンイノベーション』)

従業員100人の会社を誘致すると同じ経済効果を、「地元の中小企業が収益を上げ、1人増員する会社を100社生み出すこと」で実現することを掲げ、「強みの明確化」と「実行可能性のあるアドバイス」で多くの成功事例を生み出している。

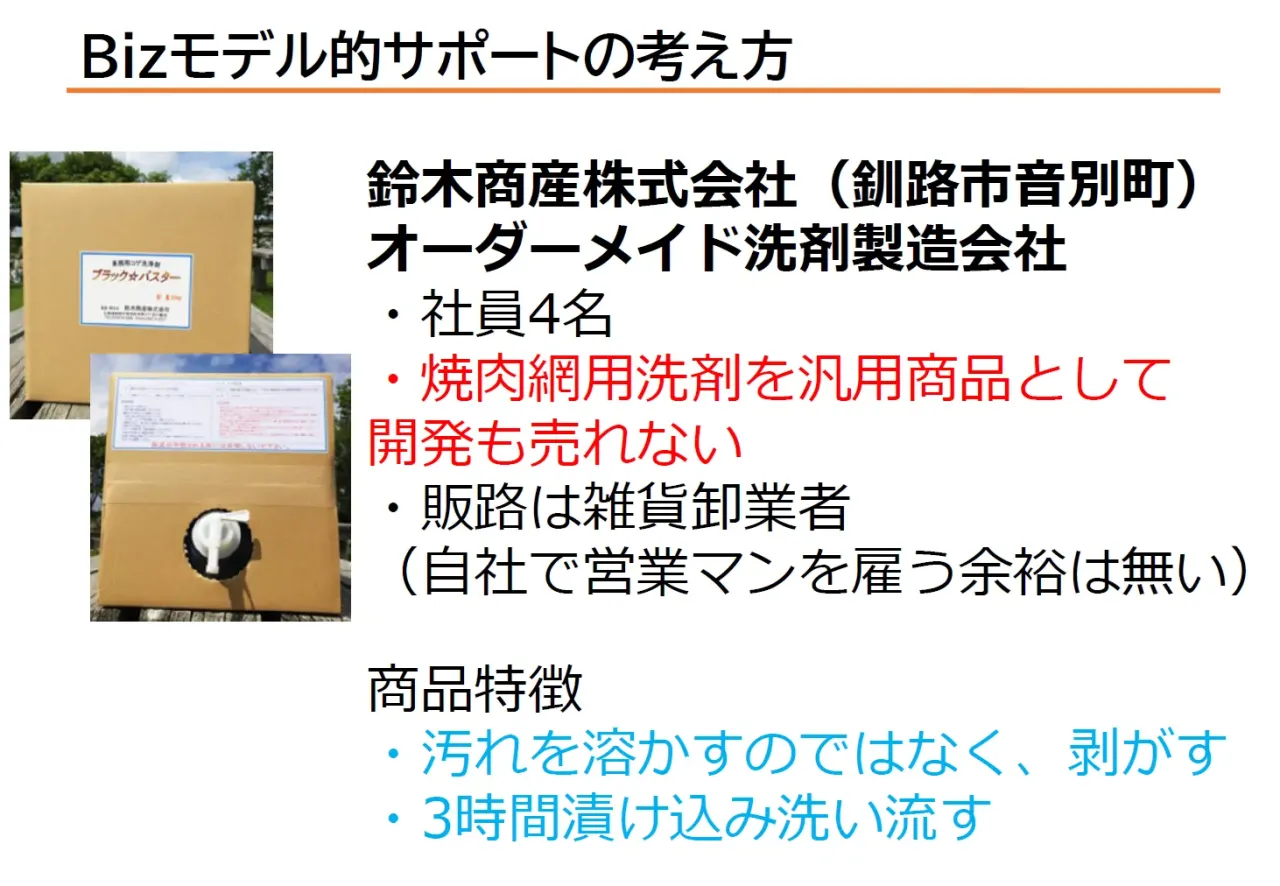

過去の経験が思い込みとなり、限界を決めていないか

k-Bizの成功事例の一つが、釧路市音別町に本社を構える鈴木商産の取り組みだ。支援当時の社員数は4名。オーダーメイドの洗剤を製造していた同社は、焼肉網用の洗剤を汎用商品として開発したが、売上を伸ばすことができていなかった。販路は雑貨卸業者に限られ、自社で営業担当者を雇う余裕もなかった。

弱みをあげていてもキリがない。Bizネットワークの考えは「強みを活かす」ことだ。k-Bizの支援では、商品の特徴「汚れを溶かすのではなく、剥がす」という独自性を活かし、営業力を補完する販促ツールづくりに注力。結果、売上は1.5倍に成長した。

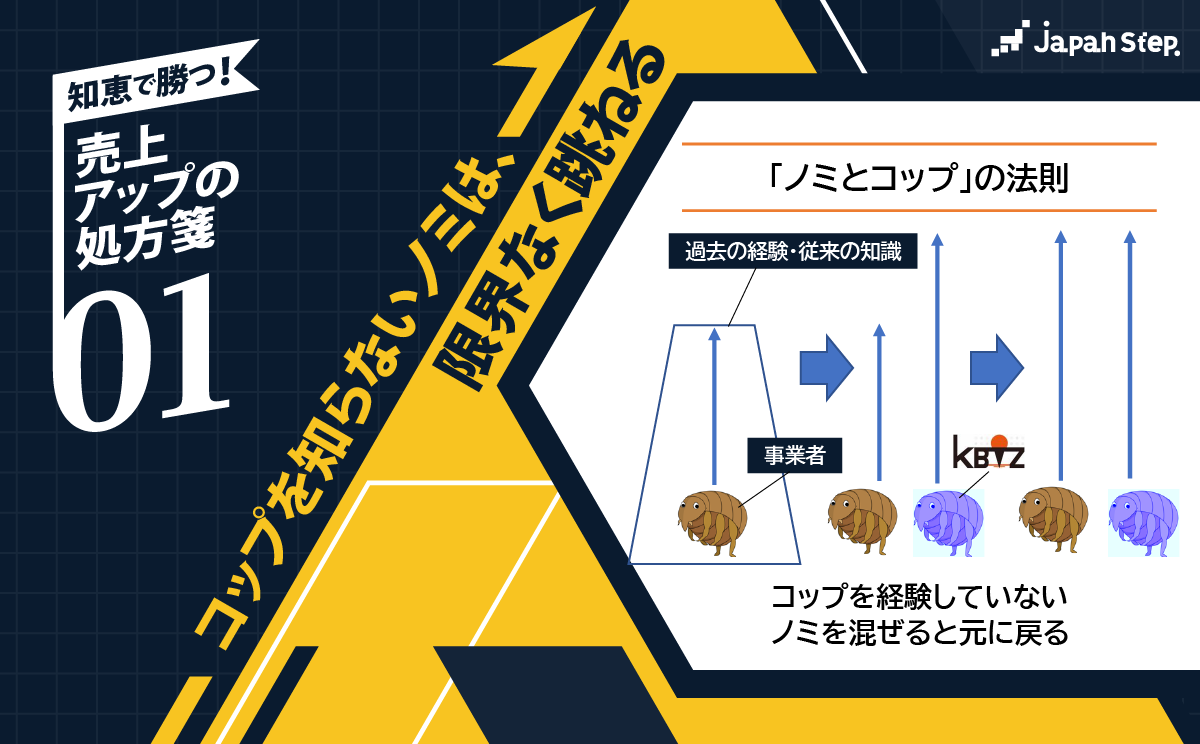

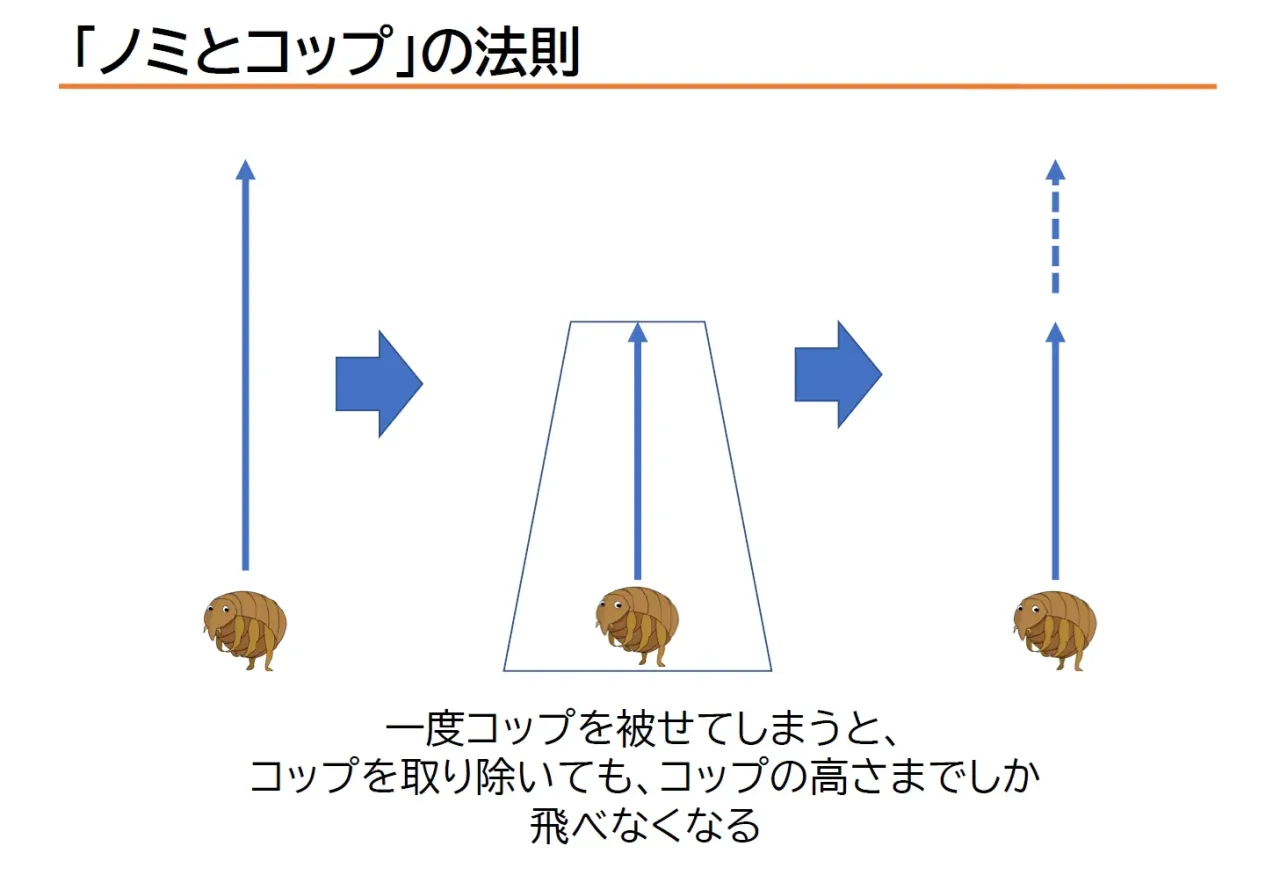

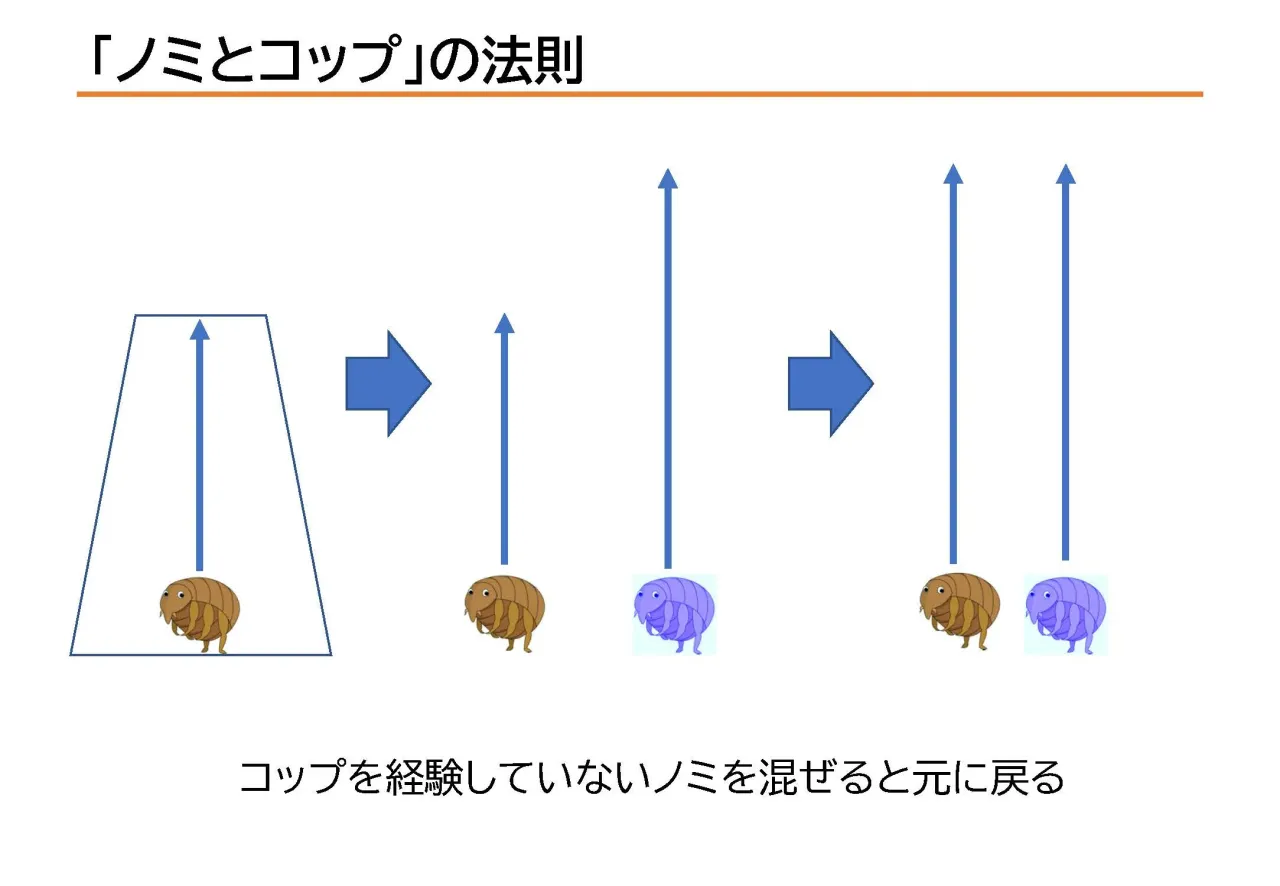

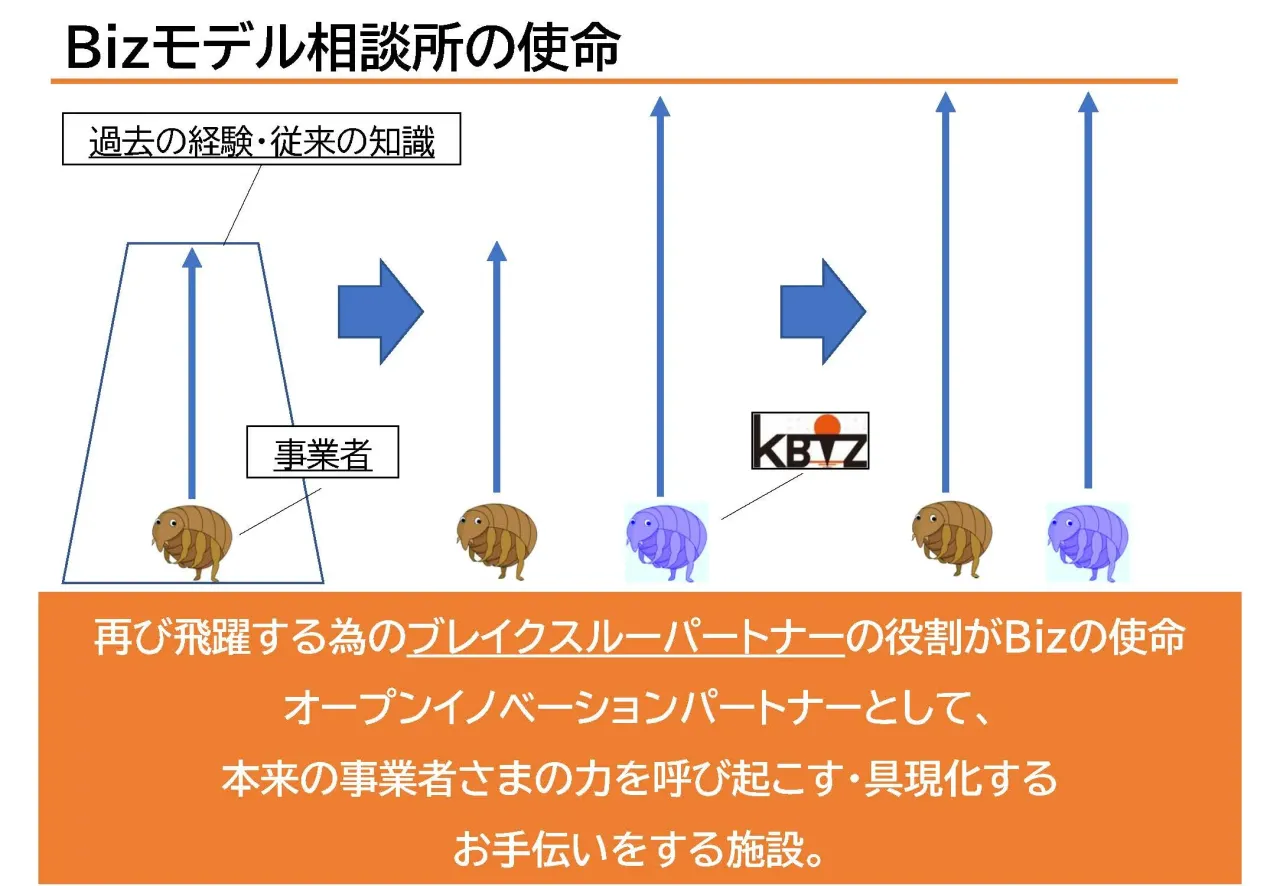

こうした支援の本質を澄川氏は、「ノミとコップの法則」に例える。ノミはコップを被せられると、その高さまでしか跳ばなくなる。しかし、最初からコップを知らないノミは、限界なく跳ねる。過去の経験が“思い込み”となり、自らの限界を決めてしまっている中小企業に、もう一度「本来の高さまで飛べる」環境を与えるのが、「ビズモデル」が担う役割となっている。

(引用:澄川氏作成『ビズモデルから生まれる中小企業の強みを生かしたオープンイノベーション』)

(引用:澄川氏作成『ビズモデルから生まれる中小企業の強みを生かしたオープンイノベーション』)

注目すべきは、これらの事例がすべて「その会社にしかできないこと」を見つけ、それを「誰の、どんな課題を解決するのか」に落とし込んでいる点だ。そして、そのうえで「現実に実行可能か」を見極め、「できないA案より、できるC案」を提示する。理想論ではなく、地に足のついた提案だからこそ、現場に響き、成果も出る。

中小企業が持つ技術、歴史、こだわり──それらは、他の誰にも真似できない唯一無二の「資源」だ。その資源を活かし、地域から未来を切り拓く。本連載では「ビズモデル」から生まれた事例をご紹介していく。(第2回に続く)