- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

米国のロボティクス産業において東海岸エリアは中心地の一つだ。特にマサチューセッツ州北東部サフォーク郡にある世界都市ボストンでは、ロボティクス関連企業が多く拠点を置き、MITをはじめとした教育機関と産学官連携でエコシステムを形成している。ボストンに目をつけたのは日本貿易振興機構(以下ジェトロ)だ。ジェトロ では、日本のロボティクス産業のスタートアップをボストンに派遣するプログラムを実施している。

本連載では、ジェトロ協力のもとボストンのロボティクス市場や、プログラムを通した参加企業の声をお届けする。ボストンで日本のスタートアップは何を掴むか。第1回は、ボストンのロボティクス市場や、ジェトロのロボティクス向けスタートアッププログラムについて解説する。(文=RoboStep編集部)

日本で進むスタートアップ育成

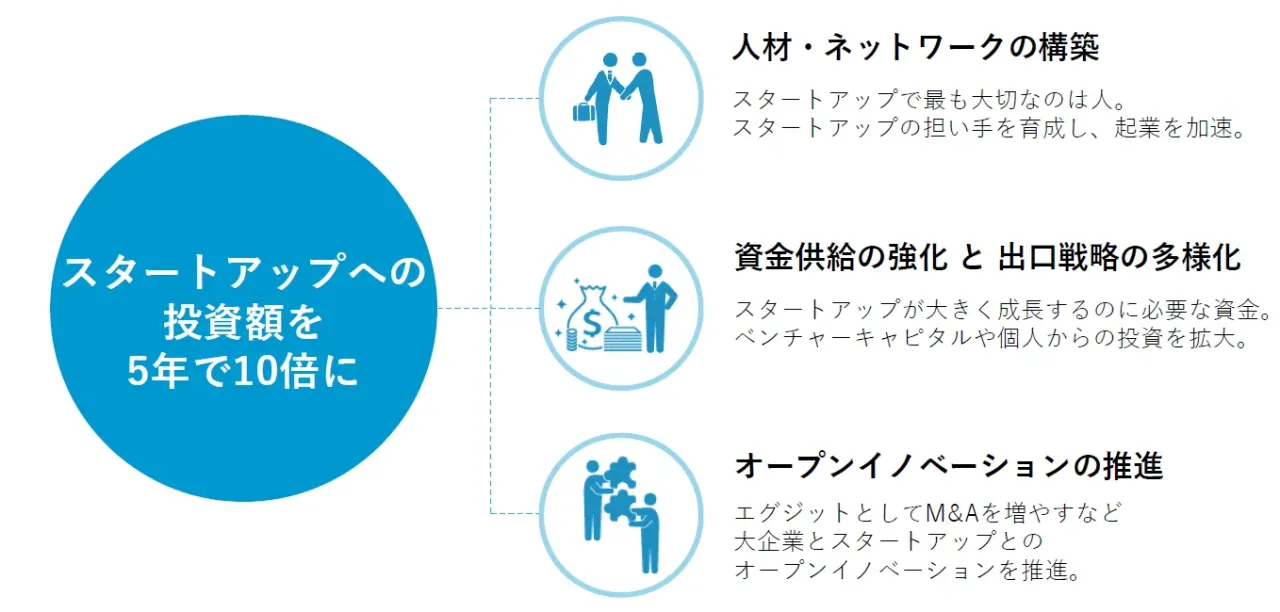

ジェトロでは、経済産業省と連携し「J-StarX」と呼ばれる起業家育成プログラムを展開している。背景には、世界で勝てるスタートアップを創出したい、という狙いがある。そのためには、海外のエコシステムとのネットワークが重要だ。2022年政府による「スタートアップ育成5か年計画」が策定され、スタートアップ育成に向けた様々な取り組みが進む。

5か年計画において、スタートアップは「社会的課題を成長のエンジンに転換して、持続可能な経済社会を実現する、まさに『新しい資本主義』の考え方を体現するもの」とされ、政府においても、スタートアップ・エコシステム構築が喫緊の課題であるとしている。

その取り組みの一つが起業家の海外派遣だ。「5年間で1000人規模」の起業家人材の海外派遣を目指し、米国東海岸以外にも、フランス、フィンランド、シンガポール等に派遣している。今回の連載で取材し2024年10月からスタートした「Boston Robotics Program」も、まさにこうした取り組みの一環だ。

5か年計画では、2027年までにスタートアップへの投資額を10兆円規模にすることを最大の目標としている。将来においては、ユニコーンを100社創出し、スタートアップを10万社創出することにより、日本がアジア最大のスタートアップハブとして世界有数のスタートアップの集積地になることを目指す、とされる。

引用:経済産業省『スタートアップ育成に向けた政府の取り組み』

「Boston Robotics Program」は、ボストン/ケンブリッジにて、米国を含む海外展開に必要な実践的な知識・スキルの向上や海外展開の戦略策定、現地コミュニティとのリレーションの構築を目指すプログラムだ。「ロボティクス」をテーマに、米国を含む海外展開を目指すアーリーステージの日系スタートアップ企業を対象に募集された。2024年10月下旬から11月末まで国内プログラムを実施。2024年12月5日からはおよそ1週間、渡航プログラムが組まれている。帰国後も渡航先での商談状況の確認や今後の海外展開等について振り返り支援が行われる。

米国でも高まるロボティクス産業への関心

「Boston Robotics Program」の訪問先であるボストンは、ロボティクス産業において米国を代表するエリアだ。その一つの象徴ともいえるのが、毎年ボストンで開催される世界有数のロボットサミット「Robotics Summit & Expo」だ。アマゾンやアジリティ・ロボティクス、メドトロニック、などの大手企業が講演も行い、大企業からスタートアップまでの製品が展示される。米国のロボティクス業界の動向を知ることができる絶好の機会となる。

2024年5月に開催された「Robotics Summit & Expo 2024」は、展示会場の規模は前年比でおよそ2倍に。200社近い企業が出展した。生成AIブームも背景に、米国でもロボティクス産業への関心が高まっている。パネルディスカッションでは、参加者が専門家に直接質問し、ツールやデザインなど実用的な知識を得る機会も提供され、盛り上がりを見せたという。

2024年5月の展示会場で特に注目を集めたのは、AIを活用した知能化ロボットや、5Gネットワークを活用したクラウドロボティクスのソリューション。AIや通信技術の進化は、ロボティクス産業においても追い風となっている。

アメリカのボストンは世界第5位のスタートアップ都市だ。MITなど教育機関が多くありバイオテクノロジーやライフサイエンスをはじめとした、ヘルスケア関連のスタートアップも多い。こうした土地柄もあり、医療向けのロボットの出展も多くみられた。併催されたDeviceTalksのセッションで、医療機器業界におけるロボット技術の応用事例が多数紹介された。

リハビリテーション向けロボットや、手術支援ロボットはその代表例だ。日本でも手術支援ロボット「ダヴィンチ」が有名だが、米国においても、医療の質の向上・医療従事者の負担軽減を目的としたこうしたロボットの開発が進んでいる。

また、ボストンと言えば、2019年にアメリカのマサチューセッツ州の警察が採用したことで話題となった“ロボット犬”の異名をもつ四脚ロボット「Spot(スポット)」を開発したボストンロボティクスがあまりにも有名だ。こうした危険な現場でのロボット活用なども今後も進んでいくだろうし、災害大国日本にもおいても動向には注目すべきだ。

ジェトロでは、「Robotics Summit & Expo 2024」にあわせ、日米に拠点を持つベンチャーキャピタル(VC)のMonozukuri Venturesとともに、米国マサチューセッツ州ボストン市内でロボティクス分野のエコシステム関係者との交流イベント「Monozukuri Hub with J-BRIDGE: Global Robotics Innovation Welcome Reception」を開催した。ロボティクス分野での日系企業と米国スタートアップやエコシステム関係者などとの交流を促進するためだ。

ボストンに所在する関係者のほか、同展示会に合わせてボストンを訪れていた北米の他のエリアのスタートアップや大学・支援機関関係者らが集まり、約130人が交流。鈴木光太郎ボストン総領事らによるスピーチでは、日米間のロボティクス分野でのさらなる連携が呼びかけられた。

Monozukuri Hub with J-BRIDGEの懇親会の様子(写真提供=ジェトロ)

本イベントには在ボストン日本総領事館や米国ピッツバーグ市のロボティクス分野の支援機関ピッツバーグ・ロボティクス・ネットワーク、ボストンを拠点とするVCのサイバネティクス・ベンチャーズが後援し、JR東日本、エクセディ、三菱電機オートメーション、ナブテスコUSA、NTT西日本の日系5社がリバースピッチを行った。今後もこうした取り組みを継続していくという。

日米間の連携がロボティクスを加速させるか

今回のプログラムは、スタートアップ企業や起業家の米国市場への参入支援を行うCICとMass Roboticsも強力に後押ししている。Mass Robotics は2015年に設立されたボストンを拠点とする最大級の非営利ロボティクスハブである。ロボティクス分野のスタートアップにワークスペース、リソース、プログラムを提供し、製品開発・ビジネス化の一連のプロセスをサポートしている。果たして、参加企業は米国で何を掴むか。

連載第2回では「Boston Robotics Program」の参加企業についてご紹介する。