- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

飲食業界では、配膳ロボットや調理機器、発注システムの導入など、テクノロジーによる効率化が進む。しかし業界全体の最適化にはまだ時間がかかるかもしれない――。実は日本全国の飲食店舗数において、中小規模・個人店の割合は87%を占める(※)。その多くが新規システム導入に踏み切れず、後継者不足による閉店、長年培われたスキルの消失、そして深刻な人材不足による顧客満足度の低下といった問題に直面している。

なぜシステム導入が進まないのか。RoboStep編集部では、実際の店舗担当者と有識者による鼎談を実施。中小飲食店におけるシステム導入の現実と、その解決へのアプローチ方法を探る。(文=RoboStep編集部)

店舗・システム双方のハードルを乗り越えよ

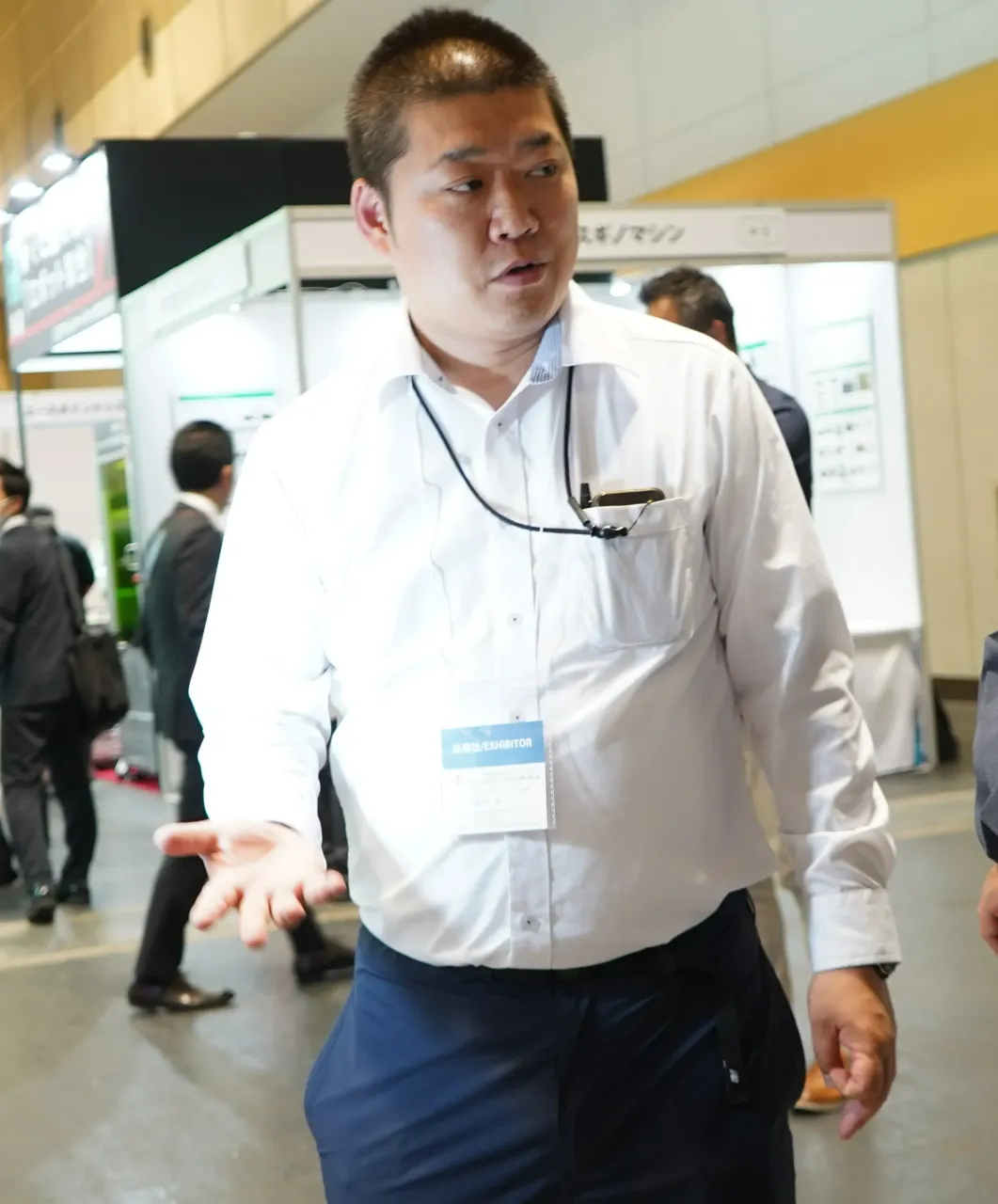

「中小飲食店のシステム導入は一筋縄ではいかない場面も多いです」そう語るのは、特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構(RobiZy ロビジー) フードビジネス部会長 飯田 望 氏。RobiZyは、ロボット技術を活用したビジネスの創出と社会実装を支援する団体。その中でフードビジネス部会は、飲食業界の課題解決に取り組んでいる。

冒頭に述べた中小飲食店の割合「87%」は決して無視できない規模。飯田氏も積極的にシステムの導入支援を進めているが道のりは険しい。その理由として、店舗担当者のITリテラシーが低いことが挙げられる。「ITはよくわからないから導入しない、という方もいれば、そもそもネットに触れないので、何が導入できるかも知らずにいるケースもあります」(飯田氏)。

個人店では、調理から会計まで店主が一人で担うケースも少なくない。多忙を極める中、導入可能なシステムの情報を取りに行く時間を取るのは難しい。「店舗によってはインターネット環境がなかったり、スマートフォンすら持っていない経営者もいらっしゃいますので、情報に触れる機会はさらに狭まります」(飯田氏)。自身の実家も浅草で居酒屋を営んでおり、その現実を目の当たりにしてきたという。

ロボットビジネス支援機構(RobiZy)フードビジネス部会 部会長 飯田望氏

導入への課題は店舗側だけではなく、システムを提案する側にもある。飲食業界のDXを中心としたサービス開発を行う、がだんだん株式会社の福井佳亮氏は、中小飲食店へのシステム開発の難しさについて触れた。「システム自体が、中小飲食店の細かいニーズに対応しきれない場合もあります」と語る。独自のやり方が浸透している店もあり、その棚卸に時間がかかったり、既製品のシステムでは対応できないフローもある。「だからこそ、中小のITベンダーが、中小飲食店のニーズに合わせたシステムやソリューションを提供していく必要があるのです。大手企業が対応しきれないニッチな部分にこそ、我々のような中小ベンダーの活躍の場があると考えています」福井氏はITベンダーの力でシステム開発の課題を乗り越えられると強調する。

「小規模だからこそ業務が回っていて、システム導入のニーズがないという店舗もあるでしょう。システムが中心になって、中小の良さである人の暖かみを失うのは、私たちも本意ではありません。現場を見極め、無理に導入は進めることはしません。ただ、『楽をしたい』と思う部分だけでも効率化を検討してほしい。時間が作れたぶん、お客さまとの会話を増やしたり、調理スキルの向上に充てるなど、店舗の良さがさらに高まるはずです」(福井氏)。

がだんだん株式会社 代表取締役社長 福井佳亮氏

「全部デジタルは無理」ならばどうする?

ここで、まさに店の思いと効率化を両立した事例を紹介したい。飯田 望氏の妻である晶子氏が営む洋菓子店「パティスリー レ トロワ ソレイユ」だ。晶子氏のパティスリーは、元々「お客様との対話を大切にしたい」という思いから、接客に時間をかけていた。

しかし、電話や来店での予約対応に追われ、他の業務に支障が出ることもあったという。「一人のお客様に丁寧に対応したいという気持ちと、限られた時間の中で効率的に業務をこなさなければならないという現実の間で、葛藤がありました」と晶子氏は当時の心境を語る。

そこで導入されたのが、がだんだんのWEBケーキ予約システム「いつでもケーキ」だ。このシステムは、オンラインでの予約受付、伝票印刷といった基本機能に加え、顧客データの管理やデータ分析、在庫管理など、パティスリーの運営に必要な機能が網羅されている。

システムに慣れていない店舗担当者も使いやすいUIを意識している

システムに慣れていない店舗担当者も使いやすいUIを意識している

しかし、システム導入にあたって重要だったのは、「全部デジタル化するのは無理」という現実的な視点だったと福井氏は語る。「現場をしっかりと見て、何をどれくらいアナログのまま残すかが重要です。例えば、厨房への指示伝達は、慣れ親しんだ紙の伝票の方がスムーズな場合もあります。全てをデジタルに置き換えるのではなく、アナログとデジタルの良いところを組み合わせることが大切です」(福井氏)。

実際、「いつでもケーキ」では、注文伝票をプリンターで印刷し、厨房とスムーズに連携できる機能が重視されている。この点について晶子氏は、「伝票を紙で出すことで、厨房スタッフも確認しやすく、間違いが減りました。全てをデジタル化するのではなく、必要な部分だけシステム化するというのが、うちのような小さなお店には合っていると思います」と語る。

実際にシステムを導入したユーザーの立場からも、「最初は不安もありましたが、使ってみると予約対応にかかっていた時間が大幅に削減され、他の業務に集中できるようになりました。特にクリスマスなどの繁忙期は、本当に助かっています」と、晶子氏はその効果を実感している。

システム導入により、予約対応時間は1人あたり最大15分かかっていたものがほぼ0分になり、予約件数も増加したという。また、顧客自身がWebで入力するため、聞き間違いや書き間違いといったヒューマンエラーも大幅に削減された。「以前は、お客様のお名前やケーキの種類を間違えてしまうこともありましたが、システム導入後はそういったミスが格段に減りました。お客様にご迷惑をおかけする心配が減ったのは、精神的にも大きいです」と晶子氏は安堵の表情を見せる。

飲食店の人材不足を補い、未来へつなぐ

飯田 望氏は、RobiZyフードビジネス部会の活動を通じて、飲食業界全体の底上げを目指している。「こうした事例をRobiZy内でも発信し、他の飲食店にも広げていきたい。将来的には、農林水産関係者と飲食業界のマッチングをWeb上で実現し、生産者と飲食店が直接つながることで新たな価値を生み出し、日本の食の未来への発展と進歩に貢献できればと考えています」と熱い思いを語った。フードバリューチェーン全体を見据え、生産から消費までの各段階でITやロボット技術を活用することで、業界全体の効率化と付加価値向上を目指している。

ただ冒頭に述べた通り、中小飲食店のシステム導入には、ITリテラシーの壁やコスト面での課題など、一筋縄ではいかない現実がある。まずは全部デジタル化するのではなく、アナログの良い部分も残すという柔軟な発想を、店舗側・ベンダー側双方が持つ必要がある。現場のニーズに耳を傾け、中小店舗だからこその暖かみを失わない。双方の努力があってシステム導入が成功するといえるだろう。福井氏は期待を込めてこう語る。「人数が少ない小規模店舗だからこそ、一人一人の人材採用が重要です。簡単には優秀な人材は集まりません。そこをシステムで補うことができれば、大きな力になります」システムを導入することで従業員の負担を軽減し、より働きやすい環境を作ることも可能です。結果として、従業員の定着率向上にもつながるのではないでしょうか」(福井氏)。