- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

2025年8月6日、大阪・関西万博の「ムーンショットパーク」で、東北大学 吉田 和哉 教授らが開発を進めるモジュラー型AIロボット「つきかけ(TSUKIKAKE)」が初披露された。月面の拠点構築を目指す最先端ロボットの実機とプロジェクションマッピングを組み合わせた展示は、わずか6日間の限定公開ながら、初日だけで約700名が来場する盛況ぶり。内閣府ムーンショット型研究開発制度・目標3の中核を担うこのロボットが描く2050年の月面社会の姿に、会場は大きな期待と熱気に包まれた。(文=SpaceStep準備室)

来場者を魅了する月面ロボット展示

2025年大阪・関西万博の中で、最先端技術に関心の高い来場者の注目を集めているのが、「フューチャーライフエクスペリエンス(FLE)」エリア内に期間限定で設けられた「ムーンショットパーク」だ。ここでは、2050年の社会実装を目指すムーンショット型研究開発制度の成果を、週替わりの体験型展示として紹介しており、会期を通して多彩な研究テーマが展開されている。

その中でも8月6日から11日までの6日間にわたり、来場者の関心を一際集めたのが、東北大学大学院工学研究科 吉田和哉教授が率いる研究グループによる「つきかけ(TSUKIKAKE)」の展示だ。愛称につけられた「月を駆ける」という意味を体現するかのように、つきかけは月面環境における拠点構築を担うモジュラー型AIロボットとして開発が進められている。

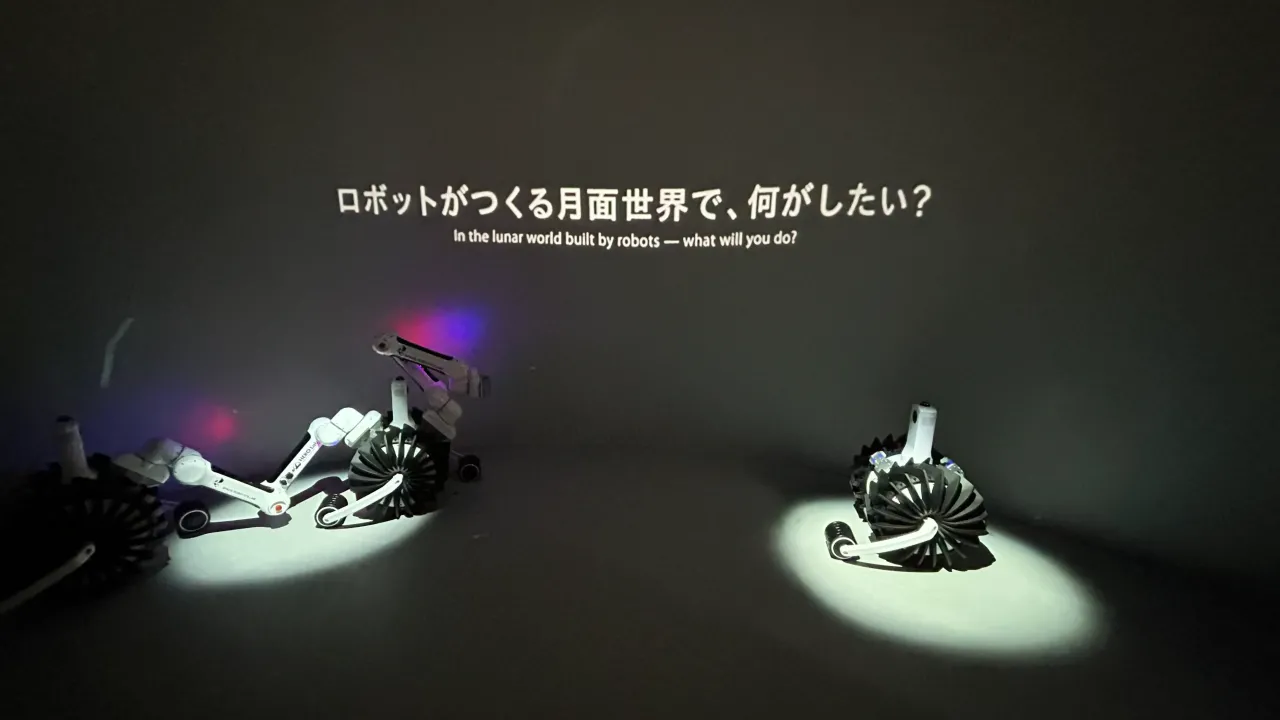

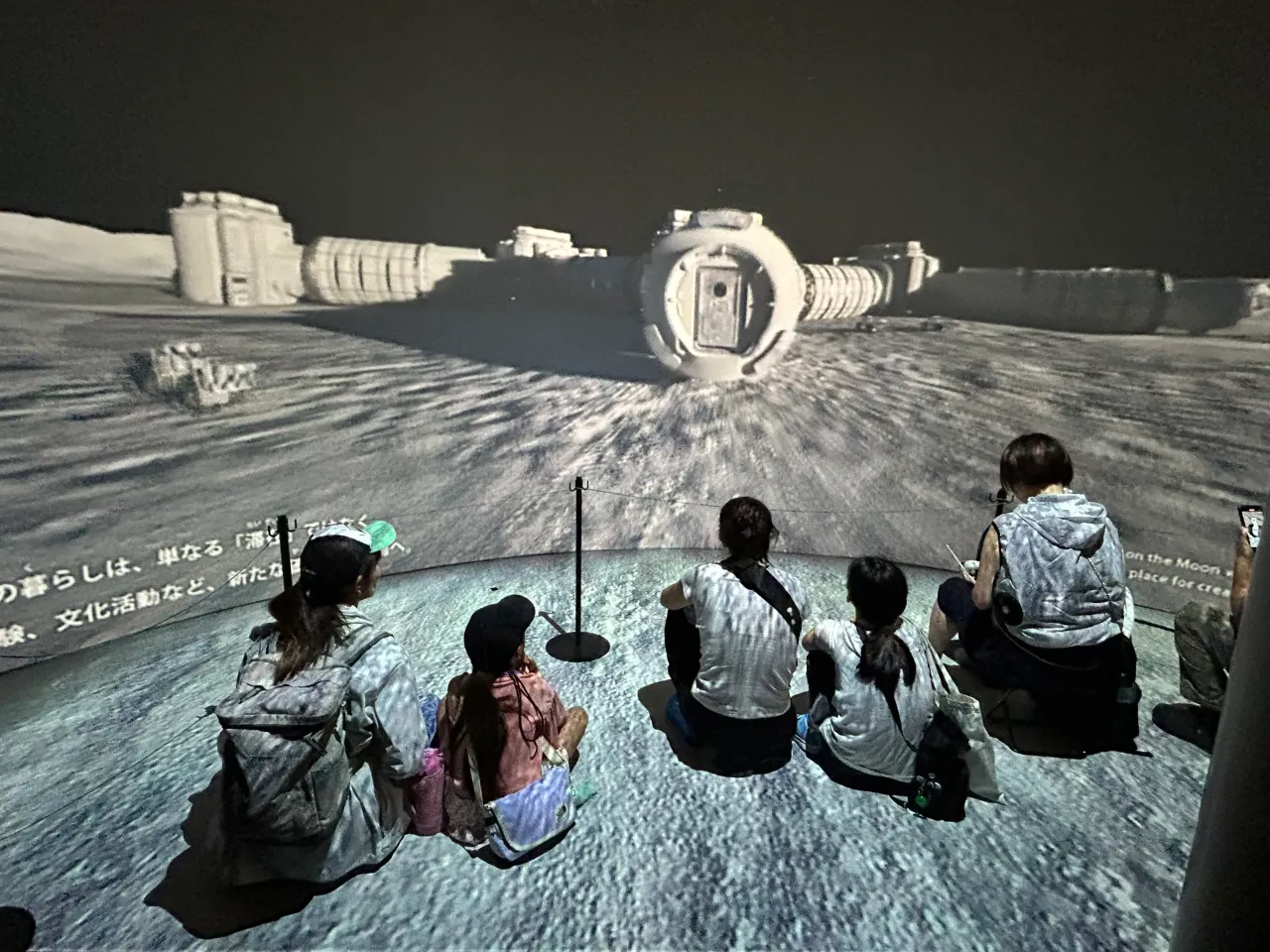

展示は、幅約10メートル・高さ約4メートルの大型スクリーンに映し出された月面世界を舞台に、実際のロボットが連動するダイナミックな構成。観客は、映像と実物が融合するインタラクティブな演出に引き込まれた。展示初日には700名を超える来場者が詰めかけ、会場は終日、熱気と興奮に包まれた。

吉田教授は展示にあたり「最先端のAIロボットによる月面の未来の姿を、幅約10m、高さ約4mの大型スクリーンを使った本格的なプロジェクションマッピングによる映像と、実際のロボットを連動させた展示を行っています。このワクワクする世界観を皆さんと共有できればと思っています」と語る。

展示には子どもからビジネスパーソンまで多様な層が足を運び、「ロボットがつくる月面世界で、何がしたい?」という問いかけに対し、それぞれが未来を想像し、語り合う光景が広がっていた。

提供:東北大学 吉田 和哉 教授

提供:東北大学 吉田 和哉 教授

つきかけが切り拓く、月面拠点構築の新機軸

「つきかけ」は、内閣府のムーンショット型研究開発制度・目標3「AIとロボットの共進化による人と共生するロボット実現」の中核を成すプロジェクトの一環として開発が進められている。吉田教授がプロジェクトマネージャーを務める「月面探査/拠点構築のための自己再生型AIロボット」では、極限環境において自律的に活動し、破損時には自己再生を果たすロボット技術の実現を目指している。

月面は温度差、重力、通信遅延など多くの制約が存在する環境であり、人類の持続的な活動には、高度な判断力と適応力を備えたAIロボットの存在が欠かせない。「つきかけ」は、複数の機能モジュールを組み替えることで環境に応じた構成をとり、損傷時には機能ユニットを交換・修復しながら継続的に任務を遂行する「自己再生型」の設計思想が導入されている。

提供:東北大学 吉田 和哉 教授

提供:東北大学 吉田 和哉 教授

展示にあたりロボットの名称は一般公募により決定され、「AIロボットが月を駆ける」というイメージに基づき「つきかけ(TSUKIKAKE)」と命名された。命名者は50代の一般男性「きよき」氏だ。

吉田教授は、「2025年8月11日(祝)までの期間限定の展示ですので、ぜひこの機会をお見逃しなく。『つきかけ』に会いに来てください!」と来場を呼びかけた。月面シーンの映像投影とデモンストレーション。AIロボットが構築する未来の月面都市のイメージを現地で体感してみてはいかがだろうか。