- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

人手不足や安全性確保の観点から、点検・検査作業の自動化ニーズが高まっています。カメラやセンサーを搭載し、人が行くことが難しい場所や危険な環境でも活躍する点検・検査ロボット。製造現場から社会インフラまで、その活用シーンは急速に広がりつつあります。

本記事では、点検・検査ロボットの基本から最新動向まで、分かりやすく解説します。

なぜ今、点検・検査ロボットが注目されているのか

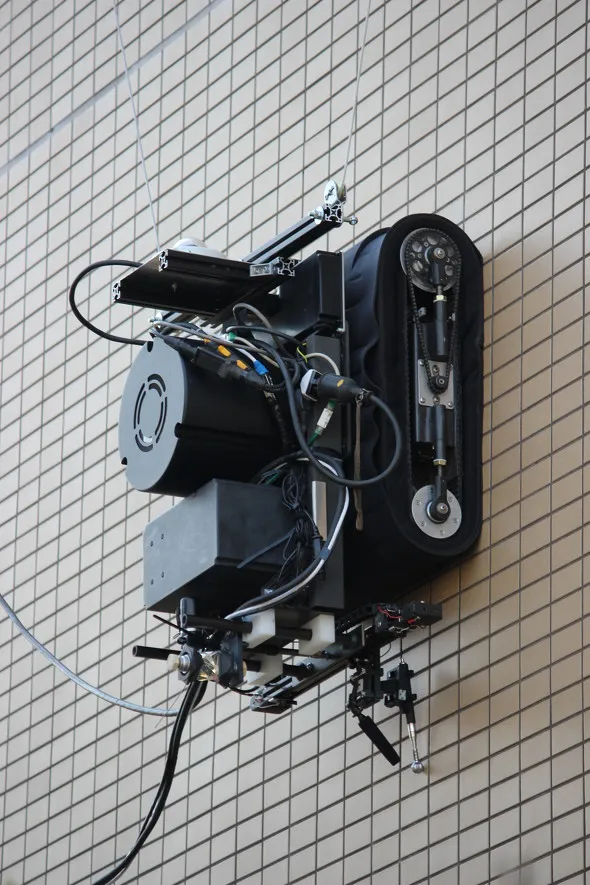

(引用元:建材トレンド)

(引用元:建材トレンド)

製造現場や社会インフラの維持管理において、点検・検査は欠かせない作業です。しかし近年、複数の社会的課題が重なり、これらの作業の自動化・ロボット化が強く求められるようになってきました。

まず挙げられるのが深刻化する人手不足の問題です。特に若年層の減少により、検査員の確保が難しくなっています。また品質管理の観点からも、人による検査のバラつきやミスを防止するため、安定した精度で検査できるロボットへの期待が高まっています。

さらに、高所や狭小空間、有害物質の存在する環境など、人が安全に作業できない場所での点検ニーズも増加傾向にあります。ロボットは人が近づけない危険な場所でも安全に点検作業を行うことが可能で、これが大きな導入メリットとなっています。

点検・検査ロボットの基本タイプ

(引用元:BUILT)

点検・検査ロボットは使用環境や目的によってさまざまなタイプが存在します。主に製造現場での検査ロボット、インフラ点検用ロボット、自律型巡回点検ロボットの3つに分類できます。それぞれの特徴と活用シーンを見ていきましょう。

製造現場での検査ロボット

製造現場では主に産業用ロボットや協働ロボットに検査ツールを搭載し、製品の品質チェックを行います。外観検査では高精度カメラで表面欠陥を検出し、寸法測定ではレーザーセンサーで精密な計測を実現します。

特定用途向けとしては、ネジ検査ロボットや穴検査ロボットなど専門性の高いロボットも実用化されています。人手による検査と比較して、ミスの少なさと安定した品質が大きな利点となっています。

インフラ点検用ロボット

老朽化するインフラの維持管理に特化したロボットも増えています。配管内部を移動するロボットは水道や下水の状態を内部から確認し、橋梁・トンネル点検ロボットは高所や狭小空間の安全な点検を可能にします。

また、電力設備点検ロボットは通電状態での検査が可能で、高圧電流が流れる危険な環境でも安全に点検作業を実施できます。人が近づきにくい場所での作業を安全に効率よく行える点が最大のメリットです。

自律型巡回点検ロボット

広い敷地や複数の設備を定期的に巡回して点検するロボットも登場しています。四足歩行ロボットは階段や不整地も移動でき、AMR(自律走行搬送ロボット)は工場や施設内を自動走行しながら設備の状態を監視します。

また、ドローン型のロボットは、上空から広範囲の点検を短時間で行えるのが特徴です。24時間365日の監視体制を低コストで実現でき、人手不足が深刻な夜間巡回などで特に効果を発揮します。

点検・検査ロボット導入のメリットと課題

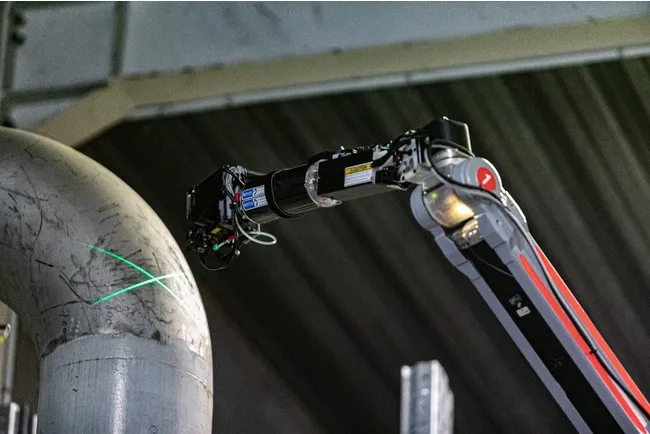

(引用元:ハイボット)

(引用元:ハイボット)

点検・検査ロボットの導入にはさまざまなメリットがある一方で、考慮すべき課題も存在します。導入を成功させるためには、メリットと課題の両面を検討し、適切な対策を講じることが重要です。

導入のメリット

点検・検査ロボット導入の最大のメリットは、人手不足の解消と作業効率化です。また、検査結果のバラつきを削減し、データ管理を効率化できるため、品質の安定性が向上します。さらに、高所作業や有害環境など危険作業から作業員を解放し、安全性を大幅に高めることができます。

課題と解決策

最も大きな課題として初期コストの高さがあります。しかし、レンタルやサブスクリプションモデルを活用することで、一定の投資負担は軽減できます。

多品種少量生産への対応も難しい課題です。この問題は、AI画像認識技術やさまざまな製品に対応できる汎用的な装置設計によって解決が進んでいます。

運用に必要な専門人材の確保も重要な課題となっています。これについては、メーカーが提供する教育プログラムの活用や、遠隔で操作できるシステムの導入によって克服できるようになっています。

点検・検査ロボットがもたらす省人化と安全性

点検・検査ロボットの技術は急速に進化し、AIとの連携による異常検知の精度向上や予測保全への応用が進んでいます。また、製造業だけでなく、インフラ点検、小売業、農業など業種を超えた活用も広がっています。

今後も点検・検査ロボットは、社会インフラの老朽化対策において重要な役割を果たし、効率的で高精度な点検体制の確立に貢献するでしょう。