- WEB3・メタバース

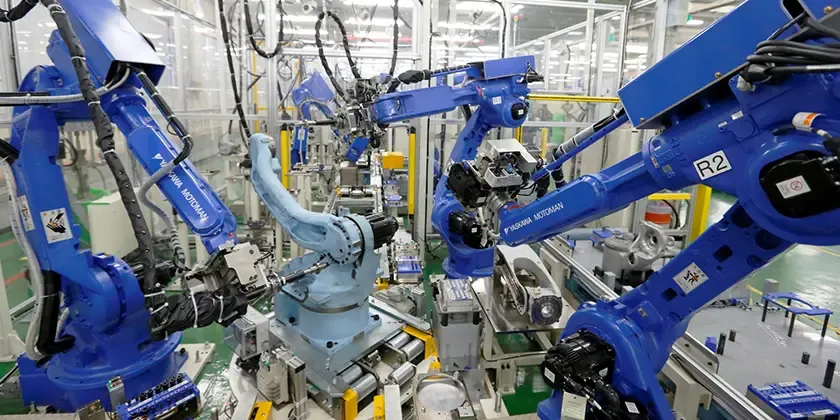

- ロボット

- AI(人工知能)

- 宇宙

ロボット導入を検討する企業にとって最大級の関心事の1つが投資回収。従来の人件費対比だけでROI(投資対効果)を判断し、導入を躊躇する企業も少なくありません。

ROIの本質を理解する

短期的な効果と長期的な価値

導入初期の人件費削減効果は、投資対効果の入り口に過ぎません。ロボットは24時間365日の稼働が可能であり、約70%という人間の稼働率に対して、98%という高い稼働率を実現できます。この差は、時間の経過とともに大きな価値の差となって現れてきます。また、安定した品質による不良品の削減や、作業効率の向上による生産能力の拡大など、長期的に見れば投資効果は複利的に増加していきます。

定量評価と定性評価の両面から見る

数値化できる効果のみならず、従業員の心理的負担の軽減や、危険作業からの解放による安全性の向上など、定性的な価値も重要な評価ポイントとなります。特に、単純作業から解放された従業員が、より創造的な業務に従事できるようになることは、企業の長期的な競争力強化につながります。実際、導入企業の中には、ロボット化により従業員を新たな職務に配置転換し、生産性を15%以上向上させた例も報告されています。

正しいROI計算のための3つの要素

初期投資とランニングコストの把握

ロボット本体の価格だけでなく、周辺機器、設置工事、従業員教育、メンテナンス費用など、総合的なコスト計算が必要です。特に協働ロボットの場合、従来の産業用ロボットと比べて設置面積が小さく、大規模な工場レイアウトの変更が不要なため、初期コストを抑えられる傾向にあります。電力使用量なども計算に入れることで、より正確な投資計画が立てられます。

直接的な効果(人件費・生産性)の算出

人件費削減額の算出では、給与水準に加えて、保険料や福利厚生費なども含めた総人件費を基準とします。また、生産性向上効果として、単位時間あたりの生産量増加や、24時間稼働による生産能力の拡大なども重要な計算要素となります。

間接的な効果(品質向上・安全性)の評価

製品の品質安定化による不良品率の低減や、作業ミスの防止による原材料の節約なども、重要な効果として計算に入れる必要があります。実際の導入事例では、不良品率が50%以上改善されたケースも報告されています。また、危険作業の自動化による労災リスクの低減は、保険料の削減にもつながります。

業種別のROI事例と成功のポイント

製造業での事例

製造業では、品質の安定化と生産性向上の両面でROIを実現しています。特に協働ロボットの導入においては、2〜3年での投資回収を実現するケースが多く報告されています。

ある自動車部品メーカーでは、ロボット導入後わずか2カ月で投資を回収し、その後4倍の生産性向上を達成したケースもあります。品質の向上と安定化により、顧客満足度の向上にもつながっています。

物流業での事例

物流分野では、特に人手不足対策としてのロボット導入が進んでいます。自律走行ロボット(AMR)の導入により、作業員の移動時間を大幅に削減し、出荷作業の効率を30%以上向上させた事例も。また、24時間稼働による倉庫スペースの有効活用も、重要な投資効果として評価されています。商品の破損防止による損失削減も、ROI計算の重要な要素となっています。

サービス業での事例

サービス業では、清掃ロボットや案内ロボットの導入が進んでいます。特に清掃ロボットでは、深夜帯の人件費削減効果が大きく、多くの施設で1〜2年での投資回収を実現。また、定型業務を自動化することで、スタッフが接客などのより付加価値の高い業務に注力できるようになった事例も報告されています。

失敗しないためのROI計算のヒント

よくある見落としポイント

導入時の教育コストやメンテナンス費用など、運用段階で発生する費用の見落としは要注意です。また、従業員の再教育や新しい業務への配置転換にかかる費用なども考慮が必要です。さらに、電力使用量や消耗品の費用など、細かな運用コストも積み上げることで、より正確なROI予測が可能になります。

中長期的な視点の重要性

短期的な人件費削減効果だけでなく、生産性向上や品質改善による競争力強化、従業員のスキル向上など、中長期的な価値も考慮に入れる必要があります。特に、市場環境の変化への対応力向上や新規事業展開の可能性など、戦略的な価値評価も重要です。

投資価値を最大化する 〜ROIを超えた戦略的視点〜

ロボット導入の真の価値は、単なる費用対効果を超えた、企業の競争力強化にあります。導入企業の実績を見ると、当初想定していた投資効果を上回る価値を生み出すケースも少なくありません。重要なのは、初期投資の回収にとどまらず、継続的な改善と活用範囲の拡大を通じて、投資価値を最大化していく視点です。これにより、企業の持続的な成長と競争力強化につなげることができます。