- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

小学校でのプログラミング必修化から、産業界における技術者不足の解消に至るまで、テクノロジー教育の重要性が高まっています。その中で、注目を集めているのが「教育用ロボット」です。従来の座学中心の学習とは異なり、実践的なスキル習得を可能にする新しい教育ツールとして、その活用範囲は急速に広がっています。

本記事では、教育用ロボットの現状と、教育現場やビジネスにおける可能性について解説します。

教育用ロボットとは?“学び”を加速させる新世代の教育ツール

引用元:一般社団法人 日本経済団体連合会

教育用ロボットは、単なるプログラミング教材の枠を超え、総合的な技術教育のプラットフォームへと進化しています。制御技術やプログラミングの基礎から、実践的な問題解決能力まで、幅広いスキルを効果的に育成できる点が特徴です。

広がる活用領域:プログラミングから技術者育成まで

教育用ロボットの活用は、初等教育におけるプログラミング学習に始まり、現在では工業高校や専門学校での技術者育成にまで及んでいます。特に近年は、実際の産業用ロボットと同じような操作感覚で学べる機種も登場し、より実践的な教育が可能になっています。

実際の製造現場で必要とされる制御技術やシステム構築の基礎を、安全な環境で学ぶことができます。

なぜ今、教育用ロボットが注目されているのか

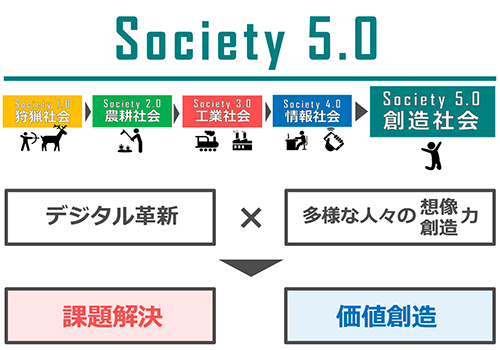

産業界でのロボット活用が加速する中、その操作や制御ができる人材の需要は年々高まっています。また、Society 5.0時代を見据えた教育改革の中で、プログラミング的思考の育成が重視されており、その効果的な教材としても注目を集めています。

さらに、教育用ロボットを通じて得られる実践的な経験は、将来的な技術者育成の基盤として高く評価されています。

教育用ロボットがもたらす3つの価値

引用元:QUREOプログラミング教室

引用元:QUREOプログラミング教室

教育用ロボットは、従来の座学中心の学習では得られなかった独自の教育効果をもたらします。特に、実践的なスキル習得と創造的な問題解決能力の育成において、大きな可能性を秘めています。

体験を通じた直感的な学習

教育用ロボットの最大の特徴は、プログラミングの結果が目に見える形で確認できる点です。画面上だけでなく、実際のロボットの動きとして結果が表れることで、学習者の理解と興味が深まります。また、試行錯誤を通じて問題解決の過程を体験できることも、大きな学習効果につながっています。

段階的なスキル開発

初心者向けのビジュアルプログラミングから、本格的なプログラミング言語まで、学習者のレベルに応じた段階的な学習が可能です。基礎的な制御の理解から始まり、センサーの活用や複雑な動作の実現まで、スキルを着実に積み上げていくことができます。実務で必要となる技術の基礎を、無理なく習得できる環境が整っています。

実践的な問題解決力の育成

教育用ロボットを使った学習では、実際の課題に対する解決策を考え、実装する経験を積むことができます。プログラミングの知識だけでなく、機械の動きや物理的な制約を考慮した設計力も養われます。また、チームでの製作活動を通じて、コミュニケーション能力やプロジェクトマネジメントのスキルも自然と身につきます。

教育分野における活用シーン

初等教育での活用事例

小学校のプログラミング教育では、ブロック型のビジュアルプログラミング言語を使用した簡単な制御から始まります。センサーを使った反応動作やLEDの制御など、プログラミングの基本概念を楽しみながら学べる環境が整備されています。また、ものづくりの楽しさを体験できる場としても、重要な役割を果たしています。

工業教育・職業訓練での展開

工業高校や職業訓練校では、より実践的な技術習得を目指した活用が行われています。実際の産業用ロボットに近い操作感覚で学べる機種を使用し、制御技術やシステム構築の基礎を学びます。また、資格取得に向けた訓練にも活用され、即戦力となる人材の育成に貢献しています。

グローバル人材育成への応用

国際的なロボットコンテストへの参加や、海外の教育機関との交流など、グローバルな活動の場としても教育用ロボットは活用されています。技術面の学習だけでなく、国際的な視野やコミュニケーション能力の育成にも役立っています。また、世界標準の技術や考え方に触れる機会としても重要な役割を果たしています。

教育用ロボット導入のポイント

教育用ロボットの導入にあたっては、その目的や学習者のレベルに応じた適切な選択、および効果的な活用のための体制づくりが重要です。特に、長期的な育成ビジョンに基づいた計画的な導入が求められます。

目的に応じた選択のコツ

教育用ロボットの選択では、学習者の年齢や技術レベル、育成目標を明確にすることが重要です。初心者向けの簡易な機種から、より本格的な技術習得が可能な機種まで、目的に応じた選択が可能です。また、サポート体制や教材の充実度も、重要な選択基準となります。

効果的な活用のための体制づくり

教育効果を最大限に引き出すためには、指導者の育成と、継続的な学習環境の整備が欠かせません。定期的な研修や、教材の開発・共有など、組織的な取り組みが重要です。また、産業界との連携を通じて、より実践的な教育プログラムを構築することも効果的です。

教育用ロボットで実現する、より実践的な技術教育

教育用ロボットは、次世代の技術者育成に欠かせないツールとして、その重要性を増しています。単なるプログラミング教育の教材としてだけでなく、実践的な技術者育成のプラットフォームとして、新しい可能性を切り開いています。

今後は、AI技術との融合や、より高度な制御技術の習得など、さらなる発展が期待されます。教育現場と産業界が連携しながら、効果的な活用方法を模索していくことで、より充実した技術教育の実現が可能になるでしょう。