- WEB3・メタバース

- ロボット

- AI(人工知能)

- 宇宙

先端市場の最新情報を提供する台湾の調査会社TrendForceの予測によると、人型ロボット用半導体市場規模は今後急激に市場を拡大していき、2028年には4,800万米ドルに達する見込みです。こうした市場予測に合わせるかのように、半導体世界大手のエヌビディアもこのほどロボット用半導体「Jetson Thor」を発表するなど、半導体メーカー各社で同業界への投資を強めています。

こうした状況は人型ロボットの開発が近年急激に拡大している中国においても同様です。人型ロボット用半導体への注目が高まるにつれ、中国系半導体企業においてもその開発競争が加熱してきています。

そこで今回はこうした中国における人型ロボット用半導体市場について紹介するとともに、その開発要素について触れていきます。

担当ライター 花園祐(はなぞの・ゆう)

中国・上海在住のブロガー。通信社での記者経験を活かし、経済紙などへ記事を寄稿。独自の観点から中国のロボット業界を考察する。好きな食べ物はせんべい、カレー、サンドイッチ。

インテル、エヌビディアなどの外資がほぼ独占

前述の通り、現在中国は既に人型ロボットの生産、市場規模ともに世界最大となっており、その開発競争も活発な状態を維持しています。ただ現在のところ、中国系ロボットメーカーは本体ハードウェアやその動作アルゴリズムの開発を専門とする企業が大半であり、テスラ社のようにロボット本体と並行して半導体まで自主開発するメーカーはほぼありません。

従って搭載する半導体は外部調達に頼る状態となっているのですが、その調達先としてはインテル、エヌビディアなどの外資企業が主となっています。テスラ社は自社開発した半導体をその人型ロボット「オプティマス」に使用してはいるものの、中国系ロボットメーカーは半導体に関しては外資依存ともいうべき状態で、市場関係者においては将来的な中国国内での生産開発を望む声が根強く見られます。

有力とされる中国国内企業3社

そうした市場の声を受けてか、このところ人型ロボット向け半導体の開発に挑もうとする中国企業が増加傾向にあります。

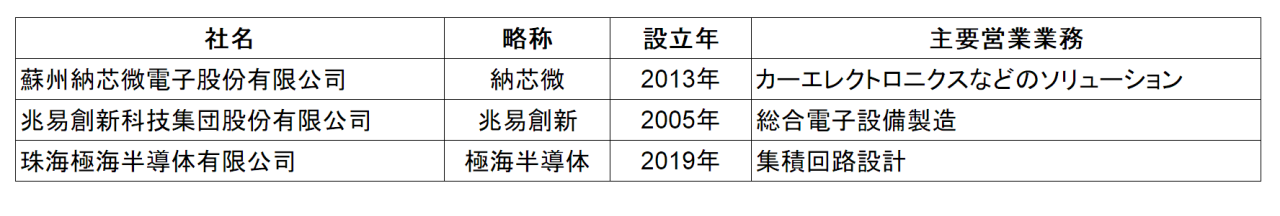

現状、業界内で比較的評価を受けている中国企業としては、蘇州納芯微電子股份有限公司(納芯微)、兆易創新科技集団股份有限公司(兆易創新)、珠海極海半導体有限公司(極海半導体)の三社の名がよく見られます。ただ前述の外資大手と比べるとその規模はどれも小さく、中国国内での採用でも競合できる水準にはまだ達していません。また今後さらに多くのテック系企業も同分野へ続々と参加してくるとみられ、業界を引っ張る企業はこれからも激しく変動し続ける状態が続くみられます。

人型ロボット用半導体に求められる要素

そもそもなぜ人型ロボット用半導体の開発競争がここにきて激しくなってきたのか。人型ロボットの開発が進み市場規模が拡大してきたという背景もさることながら、単純に開発が難しい、言い換えるなら求められる機能が非常に高く、開発が困難であることが大きな理由となっています。

一般的なコンピューターと比べてロボット用半導体には、各種センサーが感知した膨大な情報を整理、分析し、次の動作指示を各駆動部へ送るという、非常に複雑な処理が要求されます。さらに今後AIを搭載して自律機能を持たせるとなると、そのロジック処理も求められることとなり、これには非常に高い演算力が必要です。

またロボットの動作となると、複数の処理を同時並行で処理するのが常です。その点から言って、並行処理能力も演算力同様、非常に高いレベルが求められます。このほかハードウェアへの組み込みという観点からも、サイズも小型に大きく制限されます。以上のような性能要求もさることながらコストも依然重要です。

中でも一番求められる機能とは?

以上のように、人型ロボット用半導体は単純な演算力以外にも、あらゆる方面で高い性能が求められています。ただ敢えて筆者の観点で述べると、最も性能が求められる機能を挙げるとしたら、電力消費能力こそが一番重要だろうと感じます。

言うまでもなくロボットを動かすには大量の電力が必要で、人型ロボットにもなると駆動時間の長さが重要視されます。しかし搭載する電池の量が増えるほどその重量も増し、重くなればなるほど消費電力も増加します。そのため搭載する電池自体にも高い電池性能が求められるのですが、駆動を伴う消費電力を如何に抑えるかも、人型ロボットの開発においては大きな課題です。

その電力消費に関して半導体の影響度合いは非常に大きく、中国メディアにおいても電力消費の大きさが駆動時間に直結するだけに、ロボット用半導体にはこの方面の性能が高く求められると指摘しています。いくら演算力が高くとも、消費電力が大きければ元も子もないといったところでしょう。

以上、人型ロボット用半導体市場について簡単に紹介しましたが、近年のロボット開発競争の拡大を見るに、この分野の半導体市場も今後急激に拡大する確率が非常に高いとみられます。特にスマートフォン需要も一服し、新たな川下応用市場を模索している半導体業界にとっては、ロボット向け供給は大きな成長エンジンとなりうる可能性を秘めています。

現状からみて、同分野においては本命が米国、対抗馬が中国となっています。筆者が考える限り、日本国内の報道を見る限りこの分野への投資や開発への熱度はまだ高くはないように見受けられます。そのため日系企業が係るとしたら、どの国、どのメーカーから調達するかという、調達者側としての立場に限られてくるでしょう。

しかし今後の日本国内のロボット開発において、この半導体はサーボモーターや電池などと並ぶ重要部品になる可能性が高いです。なればこそこの業界の技術動向を見極め、将来性や原価効率の良いサプライヤーを選ぶかが重要になってくると思われ、各国の各メーカーの動きを追うことは無駄ではないかと考えます。