- WEB3・メタバース

- ロボット

- AI(人工知能)

- 宇宙

(引用元:写真AC)

中華人民共和国の主要ネットメディア、澎湃(ペンパイ)新聞の報道によると上海市にて2025年5月29日、中国国内の名だたる人型ロボットとAI関連企業が参加し、お互いの連携を探るフォーラムが開催されました。フォーラムに参加した千尋智能(杭州)科技有限公司の韓峰涛CEOは、「現在、人型ロボットのハードウェアは成熟しつつあるものの、そのソフトウェアこと自律機能は不足しており、特に学習データが不足している」と述べ、AI産業との緊密な連携により不足点を補っていく必要性を訴えました。

現在、中国は既に人型ロボットの市販化を大規模な水準で実現しており、AI産業についても先日発表された生成型AIのDeepSeekが大きな話題となるなど、同分野で先頭を走る米国との差を大きく詰めてきています。中国で年々拡大を続ける両産業ですが、現在のところその関連性は低く、同じ先端テクノロジー分野といえども技術交流は少ないのが現状です。こうした現状を打開し、両産業の融合により更なる発展を目指す取り組みとして、同フォーラムが開かれました。

そこで今回は、中国におけるロボット産業とAI産業の結びつきの現状、将来展望について現地報道をもとに紹介していきます。

担当ライター 花園祐(はなぞの・ゆう)

中国・上海在住のブロガー。通信社での記者経験を活かし、経済紙などへ記事を寄稿。独自の観点から中国のロボット業界を考察する。好きな食べ物はせんべい、カレー、サンドイッチ。

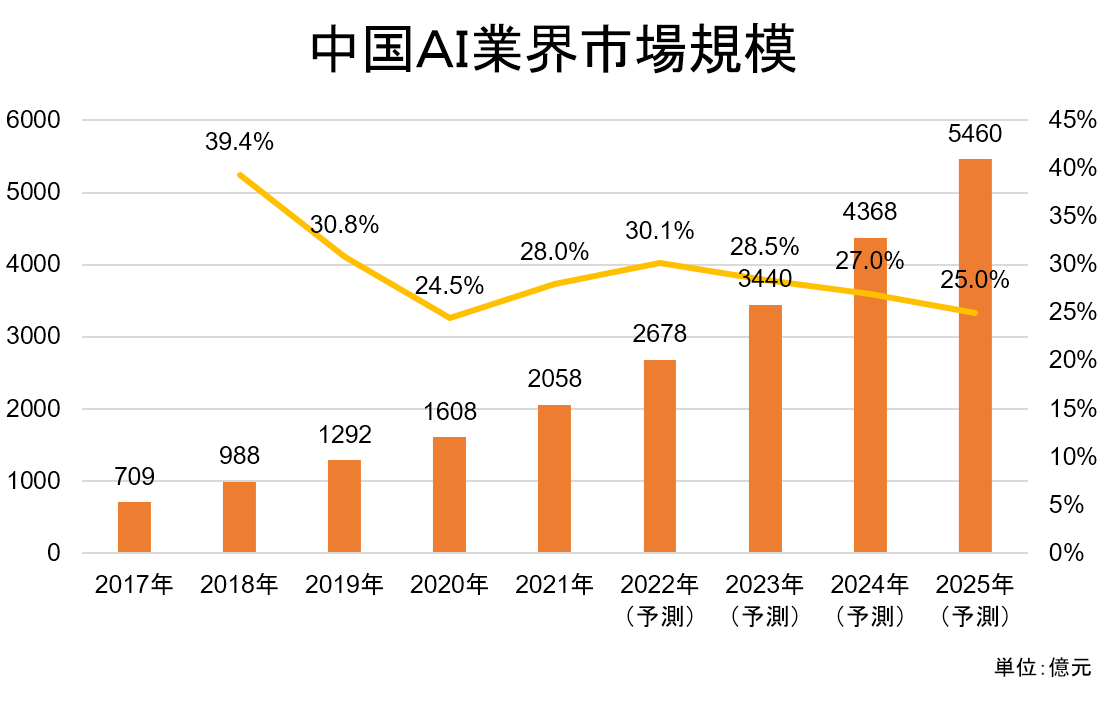

毎年20%超の成長が続くAI市場

初めに、中国のAI市場について俯瞰します。

前述の通り、杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司がリリースした生成型AIのDeepSeekはその低い開発費に対する高性能ぶりが大きく話題となり、これまで同分野で米国が先行していた中国のAI産業技術に対する見方を一変させました。その影響は多方面に及び、一時は米国の主要AI関連企業の株価を大きく下げるなど金融方面にまで及びました。

実際に中国で暮らしている筆者も、AIの浸透、つまり日常生活でAIが使われる場面が本当に増えたと感じています。ちょっとした外国人との会話でも当たり前のようにスマホを通してAI翻訳を行い、オフィスでの議事録作成などもAIに任せるといったことは珍しくはありません。

こうした市場での応用もあってか近年、中国のAI市場は急拡大が続いています。デロイト、中信建設の調査データによると、2017年に709億元(約1兆4,170億円)であった市場規模は4年後の2021年には約3倍の2,058億元(約4兆1,140億円)に達し、2025年は5,460億元(約10兆9,160億円)にも至ると予想されています。2017年から2025年にかけては年平均20%超の成長が続くとされており、マクロ経済全体では不況の色の濃い中国において、新エネルギー車と並び高い成長と活況を維持し続ける、数少ない産業の一つとなっています。

(引用元:Delitte、中信建設 調査データより)

現在のところ目立った連携はなし

一方、ロボット産業については筆者がこれまでの記事で紹介してきたように、既に名実ともに中国は世界最大のロボットの生産応用大国となっています。人型ロボットにおいても間違いなく技術的に世界最先端の水準にあり、比較的安価な一般販売品が出回るなど応用、拡大が続いています。

以上の通りAI産業もロボット産業も世界屈指の水準にある中国ですが、両産業の連携というと目立った交流はいまだ見られず、技術提携などの話もほぼありません。

私から見ると、AIとロボットの組み合わせはお互いの良い点を引き出し合う、非常に相性の良い組み合わせに見えます。しかし現実的には、ロボットにAIを実装するにはいまだ高い技術障壁があり、実現には程遠いのが現状です。

具体的には、ロボットはセンサーやモーターなど多くの部品が連動して動いており、これらの部品の動作をAIが連動させながら処理するには負荷が大きいとされています。またその動作などに関する学習データも圧倒的に不足しており、AIを実装したところで使い物にならないというのが現在の見方です。そのため両産業の企業間交流もほとんどなされていないことから、将来の技術開発に向け、冒頭に紹介した提携フォーラムが開かれたわけです。

技術融合が最初に起こる分野は?

とはいえ、少なくとも人型ロボットに関しては既に大量に生産、供給されていることから、今後市場の需要と技術のブレークスルー次第で、AIとロボットの技術融合が中国で一気に進む可能性は、人型ロボットがまだ普及していないほかの市場よりは高いかと思われます。

そのうえで具体的な分野を挙げるとしたら、あくまで筆者の個人的見解として述べると、医療分野こそが最も可能性が高いのではないかみています。何故かというと、AI、ロボットともに共通して既に応用が進み、さらなる拡大も期待されている唯一の分野だからです。

医療分野において現在、AIはレントゲン画像の診断や分析、ビッグデータを用いた症状推測などに応用されています。一方、ロボットは内視鏡をはじめリモート操作可能な手術用ロボットがすでに実用化されているほか、将来的には中国も直面することが確実視されている高齢化社会に向け、介護労働などの分野での応用に期待が集まっています。

AIにはこのほか金融や教育、ロボットには製造や運搬といったそれぞれの応用分野がありますが、さまざまな報道を見る限り、両者で応用や将来性が期待されている分野として共通しているのは医療分野のみです。実際どのように両技術を組み合わせて応用するかは議論の余地がありますが、社会的ニーズだけでなく政府支援も集中していきそうな分野であるだけに、初めに技術融合が模索されるとしたらここではないかと思えます。

仮に融合が実現した場合、両技術の発展はさらに加速する可能性があるでしょう。日本としてもこのままAIはAI、ロボットはロボットで単独での開発を続けるよりも、早期に両技術の融合を視野に入れ、技術交流の場を増やすなどの対策が必要になってくるのではないでしょうか。