- 総合TOP

- 宇宙

- AI

- ロボット

- WEB3・メタバース

産官学問わずあらゆるロボット関係者が在籍する日本最大級のロボット団体「ロボットビジネス支援機構(RobiZy)」。日本のGDPが伸び悩む現状を打破すべく、全国各地の会員が協力し合い新たなビジネスが創出する場を作りあげている。日本の産業が世界で勝ち上がり、人々が生きやすい社会を構築するためにはロボットによる業務自動化「RX(ロボティック・トランスフォーメーション)」が必要だという。RobiZy代表副理事長を務める伊藤 デイビッド 逞叙 氏に話を伺った。

ロボットビジネス支援機構(RobiZy)代表副理事長 伊藤 デイビッド 逞叙氏

一橋大学大学院商学研究科(一橋MBA)卒。

富士通株式会社、富士通インド社でITシステムの国内/国際案件に従事。

富士通総研、デロイトトーマツコンサルティングファームにてITアドバイザリーとして活躍。

多くのロボット導入・開発プロジェクト案件を手掛ける。

サービスロボットは搬送ロボットが大きく成長

まず伊藤氏に伺ったのは、世界のサービスロボット市場の概況だ。成長率は30%くらいで、用途別にみると特に成長率が高いのが搬送用、次が清掃用、個人用途では清掃用が圧倒的に高いという。また、海外では病院などホスピタル分野でのロボット導入も進んでおり、伊藤氏によると「最初は手術用ロボットから導入され、最近では院内で医薬品やリネン類を運ぶロボットが導入される例も出てきています」と説明する。

日本では導入の進みが遅いが、海外では介護分野でのロボット導入も積極的に進められているという。他にも、ホテルのベッドメイキングや清掃などを含む、ビルメンテナンス関係も注目分野だ。「特に、技術的にまだ難しいとされるトイレ清掃で、ロボットの活用が求められています。海外ではすでにトイレ清掃用ロボットの開発が進められていますし、今後、技術的なブレイクスルーが起きて価格も手頃になってくれば、一気に大きな市場になるでしょう」(伊藤氏)。

日本の市場を見ても、やはり搬送ロボットの成長が大きいという。「特に、2020年頃からファミリーレストランなどで搬送ロボットの積極導入が始まり、2021年から大量に購入され今も需要が伸びています」(伊藤氏)。その他の用途では、以前から倉庫で活用されているAGV(無人搬送車)の導入が増えており、警備ロボットや清掃ロボットも増えているという。

一方で、日本が得意とする産業用ロボットに関しても、市場は順調に伸びている。とはいえ、今や産業用ロボットといえば、工場の中に据え付けられ、組み立てや塗装などに使われるアーム型のロボットのことを指している。「搬送用ロボットも産業分野で使われているので、そもそも産業用ロボットかサービスロボットかという区分けの仕方が、意味をなさなくなってきている気がします」(伊藤氏)。

これからの注目はヒューマノイドロボット

サービスロボットの分野で特に注目されているのが、人型のヒューマノイドロボットだ。テスラがヒューマノイドロボット「オプティマス」のモックアップ版を2024年11月末に「テスラ埼玉新都心」と「テスラ心斎橋」の2店舗で公開し話題になったが(展示の際の名前は「Tesla Bot」)、当ロボットは2025年にテスラ自社工場内で1,000台稼働を予定しており、2026年には他社向けに量産すると発表されている。一方で、中国では現在ヒューマノイドロボットの開発競争が起きているという。ヒューマノイドロボットのメリットについて、伊藤氏は「今、世の中にあるさまざまな道具や構造物は、ほとんどが人間のために作られています。これからも、人間が地球上で生き続けることを前提とすると、人間型のロボットの方がいろいろと都合がいいわけです」と説明する。

その一方で、伊藤氏は次のように指摘する。「みなさんがよく勘違いされるのが、ヒューマノイドロボットさえいれば他のロボットはいらないのではということです。しかし、ある地点からある地点まで物を素早く運ぶなど、人間の形だと非効率な作業も結構あり、そういった作業に対しては従来より開発されてきた搬送ロボットなどのロボットを活用する方が効率的です。一方でヒューマノイドロボットは、そういうロボット群を現地で直接操作するなどで、『現場監督』のようになれば、現場ロボットへのスムースな指示、故障の際の対応、事故の回避など、さまざまな面で作業効率が上がります。加えてヒューマノイドロボットは、そういった『現場監督』的な業務を、自身の受け持っている別の作業をしながら同時並行で行えますし、常に中央管制塔やオフィスにいる自分のオーナーとなる人間に指示を仰ぎながら行うこともできますから、非常に効率が良くなるということです」(伊藤氏)。当然、生産管理システムなどとも連携できれば、さらに効率的に活用できたり、製造品の品質向上にもつながっていくだろう。

そして、自ら交通機関を使って移動できるヒューマノイドロボットがあれば、複数の拠点で有効活用できる。例えば、医療や介護の現場などで患者を運ぶような仕事でも、ヒューマノイドロボットを1体購入すれば、複数の施設に自ら移動して仕事がこなせる。「施設に備え付けたロボットアームだったら、その施設の数だけ導入しなければなりません。そういった意味でも、ヒューマノイドロボットは非常に効率よく活用できるのです」(伊藤氏)。

そんなヒューマノイドロボットのことを、伊藤氏は「統合ソリューション」であると説明する。「自律的に移動できて、自分で考えながら、仕事をする。この3つが、まさにロボットの最大のメリットだと言えます」(伊藤氏)。さらに、ヒューマノイドロボットが汎用的に活用できることが、今後ロボットを普及促進させていく課題の解決にもつながると伊藤氏は指摘する。「ロボットの普及には、大量に量産してコストを下げることも必要だと思っています。そういう視点からも、ヒューマノイドロボットの製品化には期待できると思っています」(伊藤氏)。

自動化革命を引き起こすRXが始まる

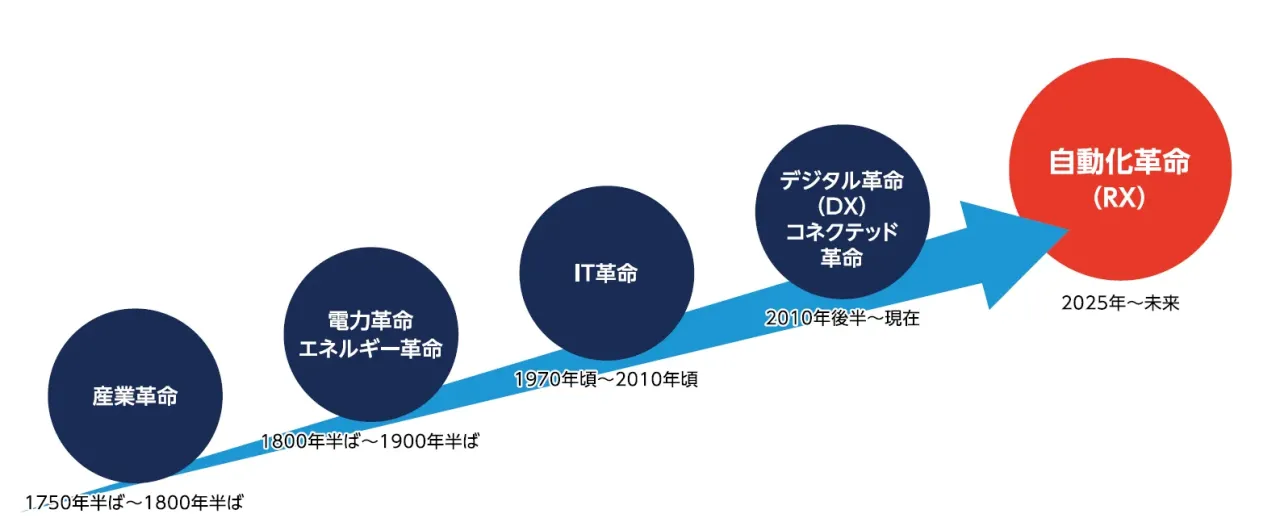

最近は、ロボットによってさまざまな変革を起こす「RX(ロボティック・トランスフォーメーション)=ロボット変革」に注目が集まっている。これまで主に人の手で行われていた業務プロセスを、ロボットに置き換えることで生産性の向上などを図ろうというのだ。伊藤氏はRXを「自動化革命」と捉えている。「DX(デジタル・トランスフォーメーション)がある程度一巡して、次に来るのが自動化です。AI技術の発展やロボット技術の発展、インフラの発展、ロボットの認知度向上、そして社会課題の要請。これら5つ条件が満たされることで、2025年以降は自動化がさらに進むと予測しています」(伊藤氏)。

これからは、今まで考えてこなかった分野でも自動化される可能性があるという。「DXはコネクテッド革命であり、デジタル技術を使ってビジネスを強化します。もちろん、ビジネスの強化には生産効率の向上が含まれる場合もありますが、RXは生産効率の向上だけを関心どころとします。工場や倉庫、あるいはビルや家の中という物理的な場所で行う作業を自動化して業務を改善します」(伊藤氏)。

伊藤氏が考えるRXでは、ハードウェアだけでなくシステム面でも自動化される要素があれば、RXの範疇に入るという。「例えば、ソフトウェアロボットを利用して業務を自動化するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)も、ハードウェア的な要素は全くないのですが、業務を自動化することがゴールになっているのでRXといえます。ハードウェアからクラウドまで、最終的にはシステムの全てを自動化することを、RXは目指しています」(伊藤氏)。

DXによるコネクテッド革命の先にあるのがシステムの全てを自動化するRX(自動化革命)だと伊藤氏は語る 出典:RobiZy説明資料より作図

最近では、人口約1億2,500万人の日本が人口約8,400万人のドイツに、2023年のGDP(名目国内総生産)で抜かれたことが話題になった。その要因の1つには、ドイツが製造業などの自動化を進め、生産効率が圧倒的に高いことが上げられると伊藤氏は分析する。「したがって、日本もこれからRXによる自動化で生産効率を上げていけば、数年でドイツを追い越し、かつての日本がそうだったように、生産性で世界一に返り咲くこともできると考えています」(伊藤氏)。

RobiZyの中心になる5つの活動

RobiZyの発起人でもある伊藤氏は、なぜRobiZyを立ち上げるに至ったのか。その理由を知るには、10年ほど前、伊藤氏がコンサルタント会社に勤務していた頃にまで溯らなければならない。当時、伊藤氏はあるクライアントから、食品工場で野菜などを切るロボットの情報が欲しいと相談された。その情報を伊藤氏はネットでいろいろと調べてみたが、産業用ロボット以外の情報がほとんど出てこなかったという。「その時に初めて、産業用ロボット以外にもサービスロボットという分野があることを知ったのですが、ロボット大国である日本としては、その分野をもっと活性化していくべきだと考えました」(伊藤氏)。そこで、サービスロボットの情報発信に注力しながらビジネスを支援する機構として、2015年から準備を始め、2017年にロボットビジネス支援機構(RobiZy)を立ち上げることになった。

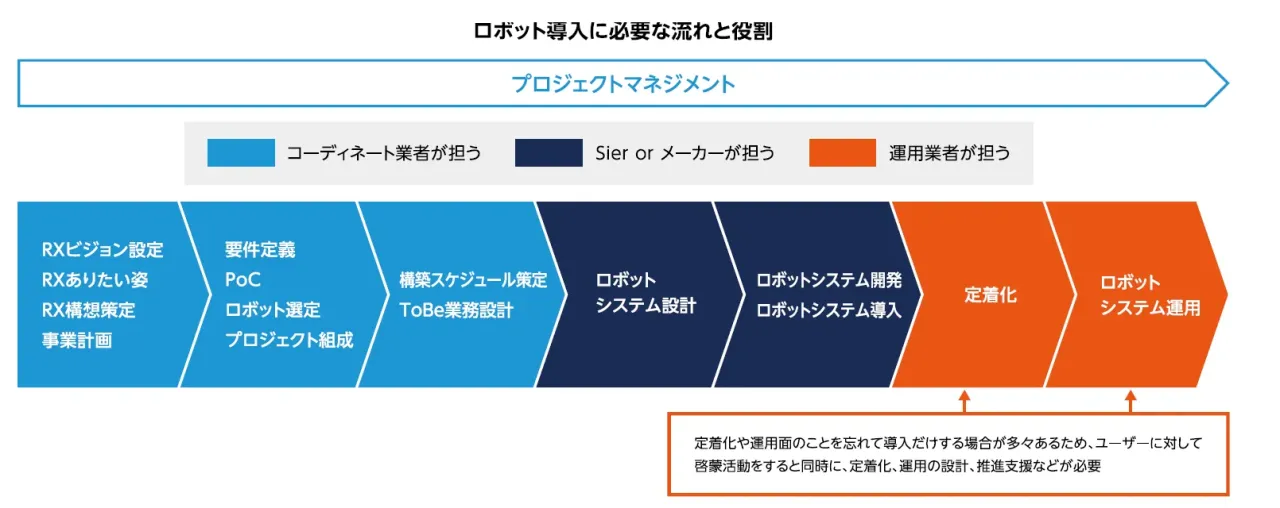

現在、RobiZyの主な活動は5つ。1つめは、イベントの開催だ。企業同士のマッチングの促進や、マッチングが醸成されるイベント、交流会、展示会、懇親会など、年間100回以上のペースでイベントを開催している。2つめがロボット人材の育成。ロボットを導入する際にアドバイスしたり、プロジェクト全体のマネジメントを行うコーディネーター創出に注力している。「他にも、ロボットを導入した企業が継続的にロボットを活用できるように、定着化と運用を支援する人材の創出にも力を入れています」(伊藤氏)。

ロボットは、導入後に成果を出すための取り組みが重要。現場での定着化、運用などを担う業者も必要だ 出典:RobiZy説明資料より作図

3つめが、地方でロボット活用を促進させる活動だ。現在RobiZyには、日本全国で50近くの自治体が会員登録しているという。今後も、積極的に自治体の加盟を薦める。「日本は人口減少の影響で、特に地方で人材不足が深刻化しています。したがって、地方こそ人の代わりに働いてくれるロボットの活用が、大きな意味を持つようになります。例えば、農作業などはロボットに任せて、自分は家で別の仕事をする。そういう形になれば、都心からの移住者も増え、首都圏一極化の解消にもつながっていくでしょう。このように地方でのロボット活用は、いろんな日本の課題を解決する、糸口になっていく可能性も高いと思っています」(伊藤氏)。

4つめのロボットの活用領域拡大では、 特に食品や縫製、病院、災害、農業、介護といった分野へのロボット活用を促進している。「そういった分野でも利用できるように、将来的にはロボットデータベースの構築を考えています。そこでは、ロボットが獲得した情報やロボットの導入時に得た情報などが管理される他、ロボットそのものや部品なども含めて購入できることを検討しています」(伊藤氏)。

そして、5つめがメタバースとロボットの融合だ。「メタバースはまだ注目度は低いのですが、ロボットにとってはメタバースを介して遠隔操作したり、メタバースの中でのロボット開発や検証など、さまざまな意味で使い道があると思っています」(伊藤氏)。

ロボットビジネス普及の仲間作りに向けて

一方、RobiZyには「信頼」「平等」「仲間」「チャレンジ」「メンバーサクセス」という、5つのコアバリューが設定されている。伊藤氏によれば、特に重視しているのが「仲間」であるという。「RobiZyは会員同士がある意味仲間であり、一緒にビジネスを起こせる関係性にあります。その中で、いろんな会員からアドバイスを受けたり、キーマンになる人を紹介してもらったりすることが起きています。私がこうやって話している間も、どこかでRobiZyの集まりがあって、ビジネスが生まれているでしょう。自分たちが持つ技術やアイデアで、どんなことがビジネスになるのかを模索している企業がいたら、RobiZyへの参加をお勧めします。RobiZyならロボットビジネスに関わるさまざまな情報が日々入ってきますから」(伊藤氏)。

現在RobiZyには、「農林水産部会」「医療・介護・へルスケア部会」「フードビジネス部会」「宇宙部会」「災害・防災DX部会」「製造・構内物流部会」「社会実装・地方創生部会」といった部会がある。それぞれ、分野ごとにさまざまな取り組みが行われており、仲間が集まって勉強しながら、世の中にロボットを実装する取り組みを積極的に進めている。

最後に伊藤氏から、今ロボットビジネスに興味を持っている、もしくはこれから参入しようとしている人たちに向けたメッセージをいただいた。

「今後日本では、ロボットが非常に重要な産業になっていきます。ですので、是非一緒にロボットを普及させるために、ともに歩んでいけたらと思っています。そういった方々に向けて、RobiZyでは毎月説明会を開催しているので、まずはそこに足を運んでいただければ、一歩踏み出すきっかけになるのではないでしょうか」(伊藤氏)。