- WEB3・メタバース

- ロボット

日本中から企業視察が殺到し、外国人観光客も足を運ぶロボットとAIによるカフェ「HCI ROBO HOUSE」。運営するのは異色のロボットシステムシステムインテグレータHCIだ。創業者で社長の奥山浩司氏は、幼少時からロボットへの憧れもあり、自らの会社でロボット事業を推進、急成長を遂げた。ロボット業界団体理事としての顔も持つ奥山氏は、どのようにロボットビジネスを作り上げ、未来を展望しているのか。

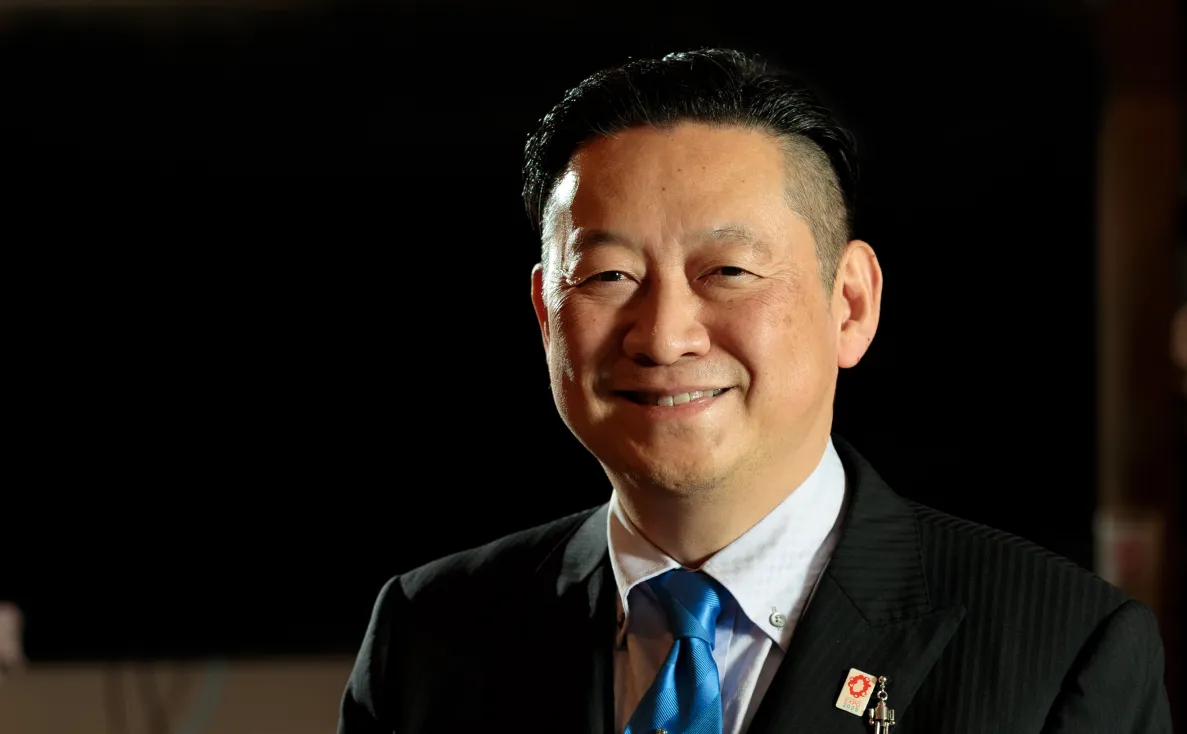

株式会社HCI 代表取締役社長(一社)日本ロボット工業会 理事

日本ロボットシステムインテグレータ協会 副会長

奥山 浩司 氏

目指したのは社長になること

1970年生まれの奥山氏の幼少期には、「がんばれ‼ロボコン」や「マジンガーZ」などさまざまなロボットアニメが放映されていた。そして、小学校の頃に放映が開始された「機動戦士ガンダム」には、特に興味を持つようになったという。その頃について奥山氏は、「やはりガンダムはかっこいいなと思いました。なかでも、第1話でガンダムが大地に立つ姿がとてもリアルで、こんなロボットを自分でも作れたらと考えたことが、今の事業の原点になっている気がします」と振り返る。

そうした少年時代を過ごせば、大抵の人は将来ロボットを作るエンジニアか研究者になりたいと考えるようになるかもしれない。ところが、奥山氏の目標は違っていた。「私がなりたかったのは、社長だったんです。親戚に工務店の社長さんがいたのですが、お墓参りなどで親族が集まった際に食事に行くと、いつもその人が豪快にお金を出してくれた。その姿を見て、小学生ながらに将来は絶対に社長になりたいと思うようになりました(笑)」(奥山氏)。

その後、福井大学の工学部に進学し機械メーカーに入社した奥山氏は、8年後に退職。HCIの前身となる、克己クリエイトを創業する。小学生からの目標だった、社長になれたのだ。もちろん、ロボットを作りたいと思ったことも、決して忘れていたわけではない。むしろ、ここから奥山氏の壮大なチャレンジが始まることになる。「一人で会社を創業したのですが、自分は何か途方もないことができるんじゃないかという、自信だけはあったんです。携帯電話に使われる、髪の毛よりも細いケーブルを撚る『撚線機(よりせんき)』の開発に、熱意を持って取り組み、事業を拡大することができました」(奥山氏)。その成功が、「世の中になかったものを作り、期待される会社になる」という理念につながっていったという。

HCIは髪の毛よりも細いケーブルを撚る「撚線機(よりせんき)」で携帯電話の普及に貢献。さらに、サービスロボットという言葉が浸透する前から各地へのロボット導入に尽力している。時流の一歩先を行く創造性豊かなものづくりは人を救い、人の笑顔を生んできた。現在はロボットシステムの開発で、人間が生き易いストレスフリー社会の実現に向けて成長し続けている

HCIは髪の毛よりも細いケーブルを撚る「撚線機(よりせんき)」で携帯電話の普及に貢献。さらに、サービスロボットという言葉が浸透する前から各地へのロボット導入に尽力している。時流の一歩先を行く創造性豊かなものづくりは人を救い、人の笑顔を生んできた。現在はロボットシステムの開発で、人間が生き易いストレスフリー社会の実現に向けて成長し続けている

順調に業績を伸ばし、社名も現在のHCIに変更。増資もしたのだが、リーマンショックの影響を受けて事業は減益となる。その際に原点回帰した奥山氏。ケーブル製造装置だけでなく、もっと人々の生活に添うものを作らなければと思うようになった。そして、もう一つのキーワードが、社会課題として深刻化してきた、人口減少による人手不足問題への対応だ。

「その2つを結びつけると、やはりロボットを作るしかないと思うようになり、2008年からロボットシステムの製作に取りかかったんです。とはいえ、ロボットのプログラミングに関しては全く知見がなかったので一生懸命勉強した結果、2009年に産業用ロボットシステムの初号機を完成させました」(奥山氏)。

HCIのロボット初号機は、自動化機械を実現させた。その時、初めて挑む奥山氏のロボット開発を支えたのが、ケーブル製造装置事業の成功によって実感した「機械は人を幸せにできる」という思いだという。その思いが、幼少期から描いていたロボットへの憧れと結びつき、「ロボットで人を幸せにしたい」という気持ちに発展していったようだ。

産業用ロボットからサービスロボットに

そこから、HCIは今につながるサービスロボットのシステムを手がけることになるのだが、そこにも紆余曲折があった。最初に、奥山氏がロボットに必要だと痛感したのがAIだったという。HCIが製造した産業用ロボットは、本体に取り付けたビジョンカメラを見ながら人がコントローラーで操作する仕組みになっていたが、光の状況によっては対象を見落とすこともあった。そこで、AIを使った画像認識が必要になり、自社でAIを開発することにした。するとIoTの技術も必要になり、それも自社開発して産業用ロボットに組み込んだ。「さらに、AIはロボットが人の話を聞いたり、人と会話したりするためにも必要なので、私たちは自然言語処理AIで独自に構築しました」(奥山氏)。

AIを搭載した産業用ロボットは上手く市場に導入が進んだ。次に市場から求められるのはサービス業界向けのロボット。そこでHCIでは、AIやIoTを活用して、コンビニやスーパーで品出しをするロボットを製作。だが、そのロボットは価格が高額すぎたため、小売業での導入は難しく、異業界でのピッキングロボットとして採用されたという。HCIの技術は高く評価され、「コロナ禍の時に、飲食店で働くようなロボットが作れますかという相談が多数きました」(奥山氏)。

その要望に応えるため、HCIではAMR(Autonomous Mobile Robot)と呼ばれる自律走行搬送ロボットにアームをつけ、AIが接客して料理も運ぶサービス業界向けのロボットを作ろうとした。「ところが、そうしたロボットの製造には2,000万円から3,000万円くらいかかりますよと言ったら、誰も手を上げなくなりました。さすがにこの価格帯では、飲食店を助けることはできないなと痛感しました」(奥山氏)。

それでも、奥山氏はサービスロボットへの挑戦を諦めなかった。その頃、たまたま中国のロボットメーカーが、配膳ロボットの販売代理店にならないかと声を掛けてきたという。「実際に取り寄せて実証検証をやってみると、これは使えると。しかも、価格が150万円から450万円くらいなので、飲食店でも導入しやすい。よし、これを販売していこうと思ったのが、本格的にサービスロボットに関わるようになるきっかけでした」(奥山氏)。

こうした経緯から、HCIは独自にロボットを製造するだけではなく、製造メーカーのパートナーとなってメーカーができないことを供給する、サービスロボットのシステムインテグレータの道も究めていくことにする。「ロボットをいかに活用して、ユーザーが幸せになれるかを考えると、使いこなす技術がすごく大切なんだと思います。飲食店はロボットを触った経験が少ないので、使い方を教える人やメンテナンスしてくれる人や、さらには2次開発を行うことも必要です。そこに、われわれがお役に立てると思うようになりました」(奥山氏)。

ロボットを見て選べるロボットディーラーを目指す

現在、HCIは国内外のさまざまなロボットメーカーと連携し、人手不足問題の解決など社会課題の解決に取り組んでいる。そもそも、産業用ロボットは工場などで使われているため、一般の人の目に触れることはほとんどなかった。だが、サービスロボットはわれわれの生活の中で、人との垣根のない世界で使われている。「実際に目にしていただき、ロボットの可能性を感じたり、アイデアを巡らせていただいたりすることが何より大事だと感じました。HCI ROBO HOUSEではロボットによる調理と配膳を全てシステム化し、全工程を完結させています。この話をすると驚かれるのですが、改善を重ね、単月での黒字化を実現しました」(奥山氏)。

奥山氏が人手不足問題の解決とともに目指しているのは、ロボットと人が共存する「ストレスフリー社会」の構築だ。人ができないことをロボットが代わりにやってくれるようになれば、人のストレスを低減できる。とはいえ、今はまだロボット活用の黎明期とも言える。今後ロボット活用を盛り上げていくには、業界全体で連携することも必要だ。奥山氏が副会長を務める日本ロボットシステムインテグレータ協会では、各事業者がともに学んで切磋琢磨し、協業することを推進している。「そうやって仲間ができれば、例えば大阪に拠点を持つHCIが北海道にロボットを納品した場合でも、メンテナンスを現地の企業に任せれば、ユーザーにとってもいろいろとメリットがあるでしょう」(奥山氏)。

さらに奥山氏が目指しているのが、ロボットディーラーの構築だ。車の購入を相談するカーディーラーのように、ロボットを購入したいと思った際に、気軽に相談できる場所を作る。「いろいろな仕事をするロボットを実際に見て、プロのアドバイスのもと選ぶことができる。その第一弾ともいえるのが、HCI ROBO HOUSEなんです。ここはHCIの社員食堂でもありますが、一般の方も利用できていろんなロボットが働いている姿を見ることができます。こうした施設で、さまざまなメーカーのロボットを比較検討し、自分に最適なロボットを選べる。そんなロボットディーラーが全国にあったらいいなと思っています。そうした世界を作っていくためにも、仲間作りが非常に大切だと思います」(奥山氏)。

50年後のヒューマノイド社会を夢見て

HCIは大阪・関西万博にもさまざまな形で支援をしているが、50年後の未来を表現する面白い試みがなされるという。「50年後は、当然のようにロボットが働いているでしょう。その頃のロボットの姿は、おそらく人型のヒューマノイドも当たり前の存在になっていると思います。まだ詳細は言えませんが、是非皆さんには万博に足を運んで、ロボットの未来を感じていただきたい」(奥山氏)。

今後、私たちの生活の中に、ロボットはどのように溶け込んでいくのか。奥山氏は、以前は大きくて高価だったコンピューターが、1人1台で使う時代になったことに例える。「WindowsというOSが登場してパソコンが簡単に使えるようになり、価格もどんどん安くなり、1人1台が当たり前の時代になりました。それと同じことが、今後ロボットでも必ず起こる。パーソナルなロボットがいつも側にいて、朝起きたら歯磨きも手伝ってくれるし、前日に飲み過ぎたら胃腸薬を出してくれたりする。そんな世界がくることを思い描いています」(奥山氏)。

そのためには、若い人材がどんどんロボット業界に入ってくることが必要になる。「元々、産業用ロボットを世界で一番製造しているのは日本です。でも、現在のヒューマノイドロボット関連に関しては、日本は遅れてしまった。だからこそ若い人たちがもっとロボットに興味を持って、世界に負けないものづくりで力を発揮してもらいたい。HCI ROBO HOUSEでお話を聞いていただければ、実際にロボットがビジネスとして成り立つことも分かってもらえると思っています。夢を持ち熱意を持ってものづくりを続けていけば、絶対にそれは叶う。新しいチャレンジをする若い人たちが増えてくれることを願っています」(奥山氏)。

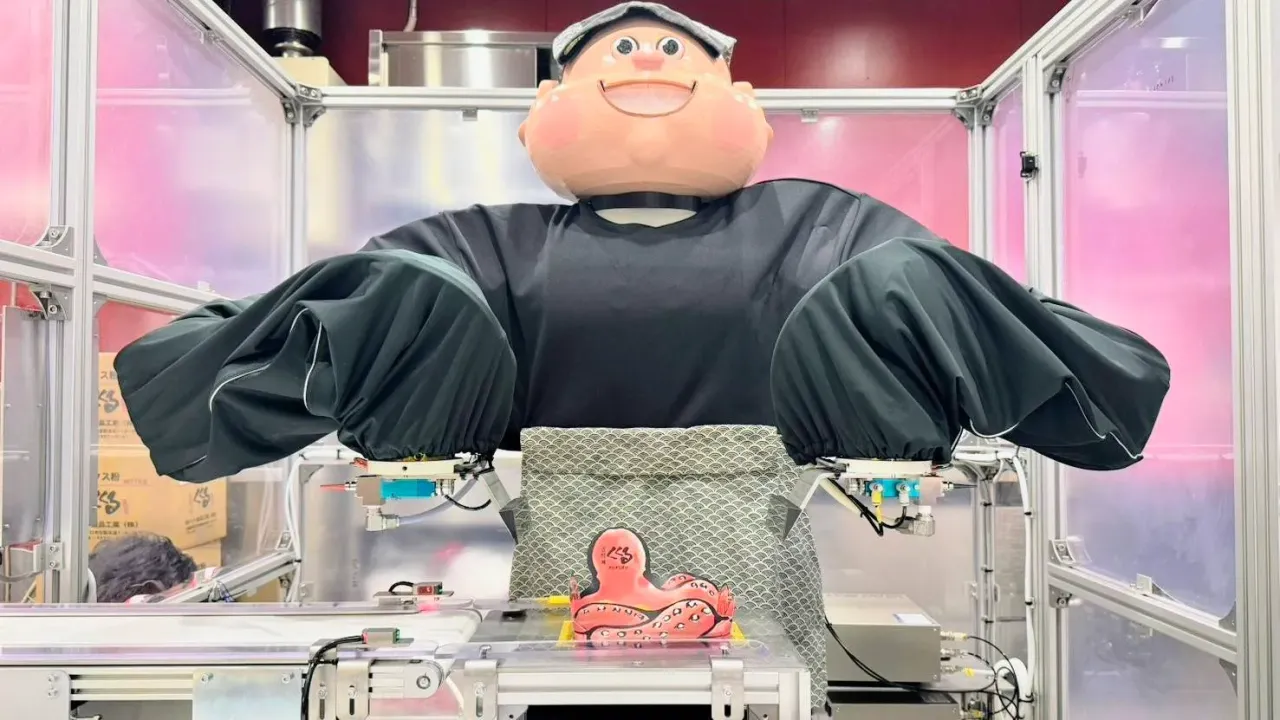

同社は大阪・関西万博のサスティナブルフードコートで「たこ焼お助けロボット」を出展している

同社は大阪・関西万博のサスティナブルフードコートで「たこ焼お助けロボット」を出展している

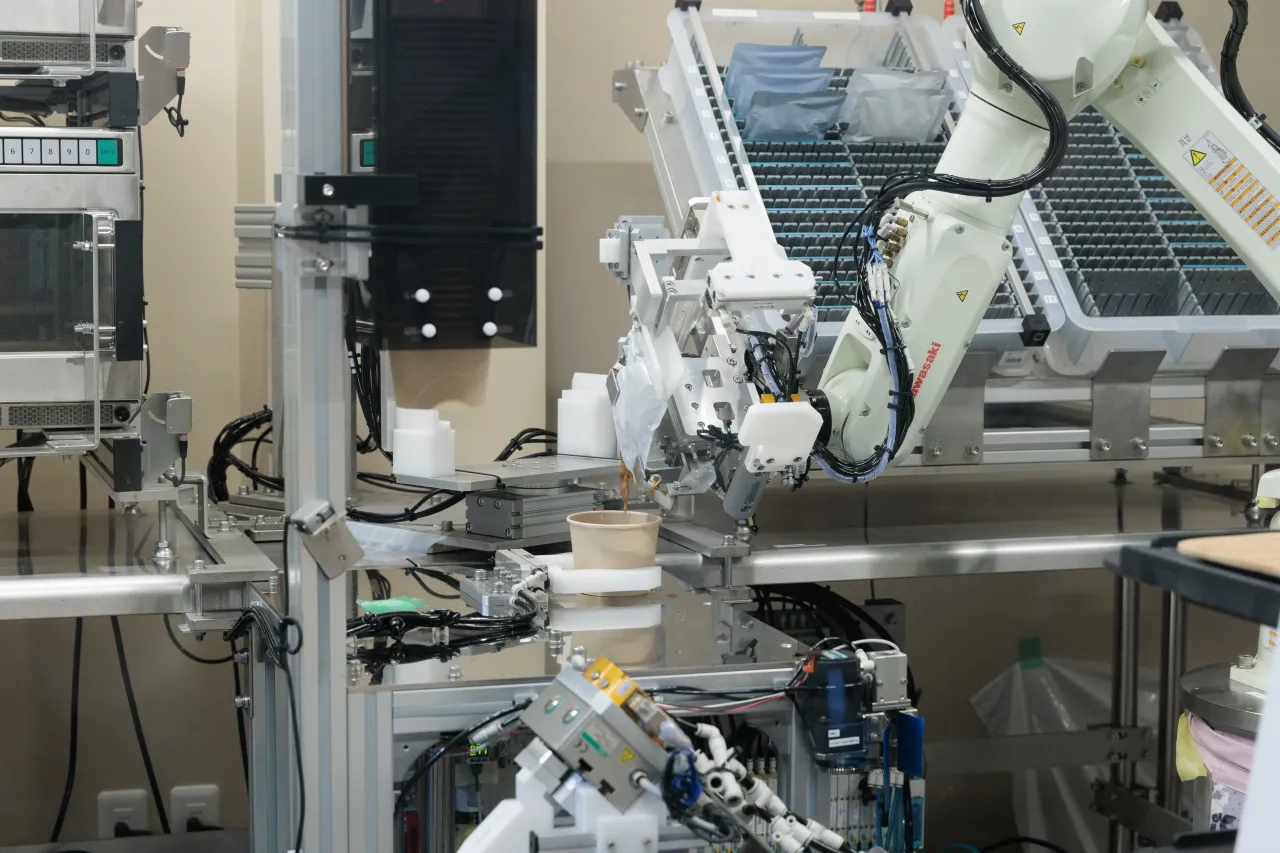

ORA外食パビリオン「宴~UTAGE」ではドリンクバー協働&配膳ロボットシステムを出展している

ORA外食パビリオン「宴~UTAGE」ではドリンクバー協働&配膳ロボットシステムを出展している