- WEB3・メタバース

- ロボット

- AI(人工知能)

- 宇宙

2024年10月23日、マリンメッセ福岡。「九州アグロ・イノベーション~九州みどりの食料システムEXPO2024」の会場で、テレビ局の取材が入るなど、ひと際注目を集めるブースがあった。「ビヨンド農業を体験する」企画展示だ。ICTからロボット、AIアプリまで、11社の企業・団体が幅広いテーマで出展。ともするとテーマがバラバラに思える展示スタイル に「ビヨンド農業」の本質が隠されていた。本企画をコーディネートしたMOGITATe代表の北河 博康 氏に、農業における、あるべき技術活用の姿を聞いた。

企画展示では、「ビヨンド農業」の柱として、① 環境への配慮、② 社会的な公平性、③ 経済的な持続可能性、という3つの柱が掲げられていた。取材陣がユニークに感じたのが、出展企業の顔ぶれだ。まだ農業界で実績のない製品・ソリューションを含め、農業生産の枠にとらわれない幅広い内容で、初出展の企業も多い。これこそが「ビヨンド農業」の本質の一つと北河氏は語る。

コーディネーターの育成こそ「ビヨンド農業」の第一歩

「従来のスマート農業では、自動トラクターやドローンなどを想像する人が多い。ただ、産業界には優れた技術やビジネスモデルが山のようにあります。農業関係者は意外にそれを知らない。例えば笑農和(えのわ)が出展した水田の水管理システム。農業関係者は水管理のことは分かっていても、このシステムでメタンの発生を抑制でき、クレジット化し販売できることは案外知らない。これを知るだけで、これまでにない形で田んぼを収益化することが可能になります。

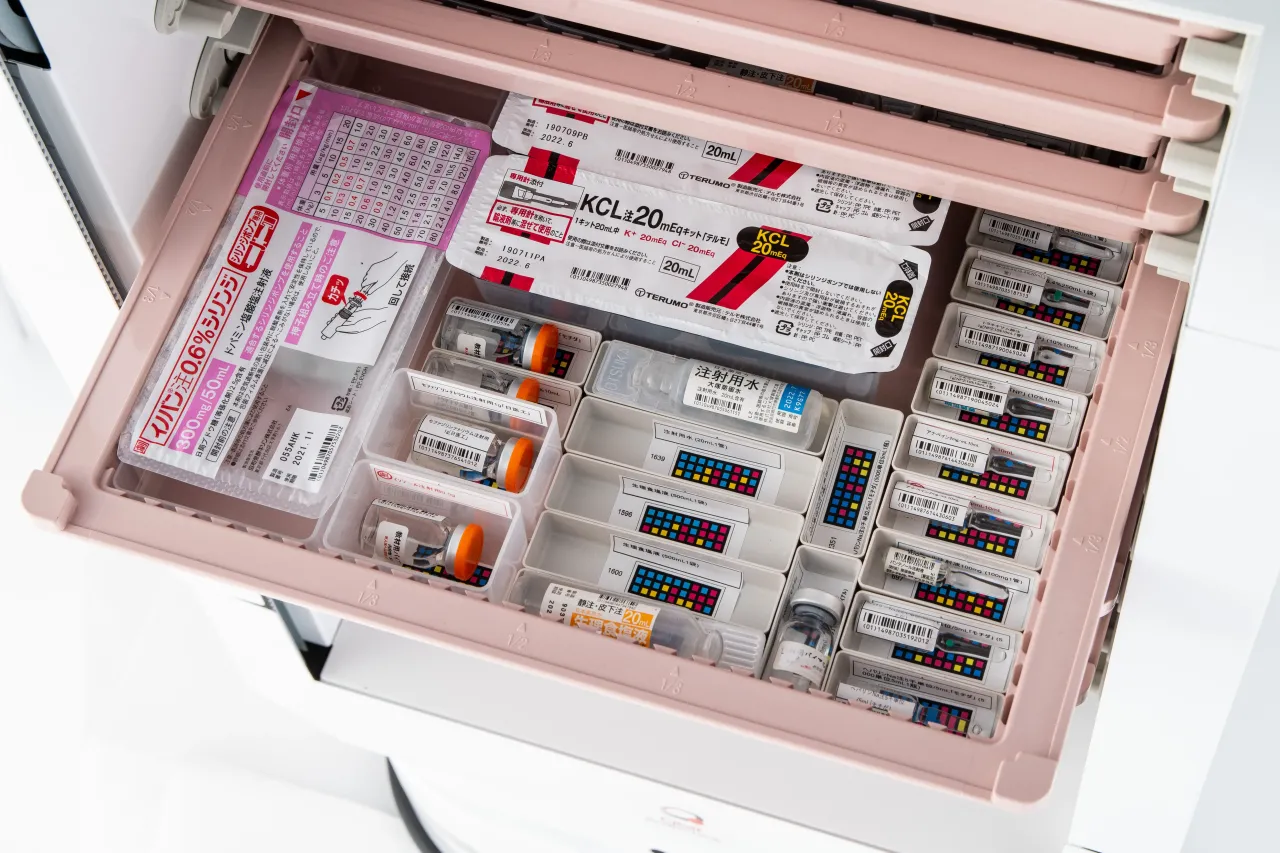

同じく出展企業のネクシーズは、初期投資0円で農業設備を導入できるサービスを提供していますが、これも他の業界で成功し得るビジネスモデルを農業界に適用したケースです。ICS SAKABEは、工場での搬送ロボットを展示していますが、選果場やビニールハウスでも利用はできる。わざわざ農業のために開発せずとも、新しい農業のスタイルは実現できるのです」。

企業や大学など、自社の技術や研究を農業分野や地域の社会課題解決に活かしたいという意欲は高い。しかし、農業界との接点がないという課題もあるが、それよりもその課題を「自分たちだけで乗り越えようとしてしまうこと」が上手くいかない一つの原因であると北河氏は語る。「スマート農業を良い形で実現するには、企業、行政、教育機関を含む良いメンバーが揃い、議論し、最適なアライアンスを組むことが重要です。生産者にとっても、こうした連携によりパッケージ化されることは効率的でメリットも多くあります。

今回、九州大学農業生産システム設計学研究室も出展していますが、大学の研究も多くの課題がある。いくら良い技術や基礎研究のネタがあっても、企業との結びつきは必要であり、行政との付き合い方や生産者との折衝ができるコーディネーターがいなければ、社会実装は進みません。まさにこうした人材育成こそが、スマート農業の成功の第一歩であり、本質と言えます。RobiZy農林水産部会のスマートコミュニティサロン『納屋ラボ』はその事例の一つともいえるでしょう。福岡市から『Fukuoka City スマート農業マッチングプロジェクト』事業を業務受託したDEN農も、こうしたコーディネーター役がいたからこそ上手くいった好事例です」。

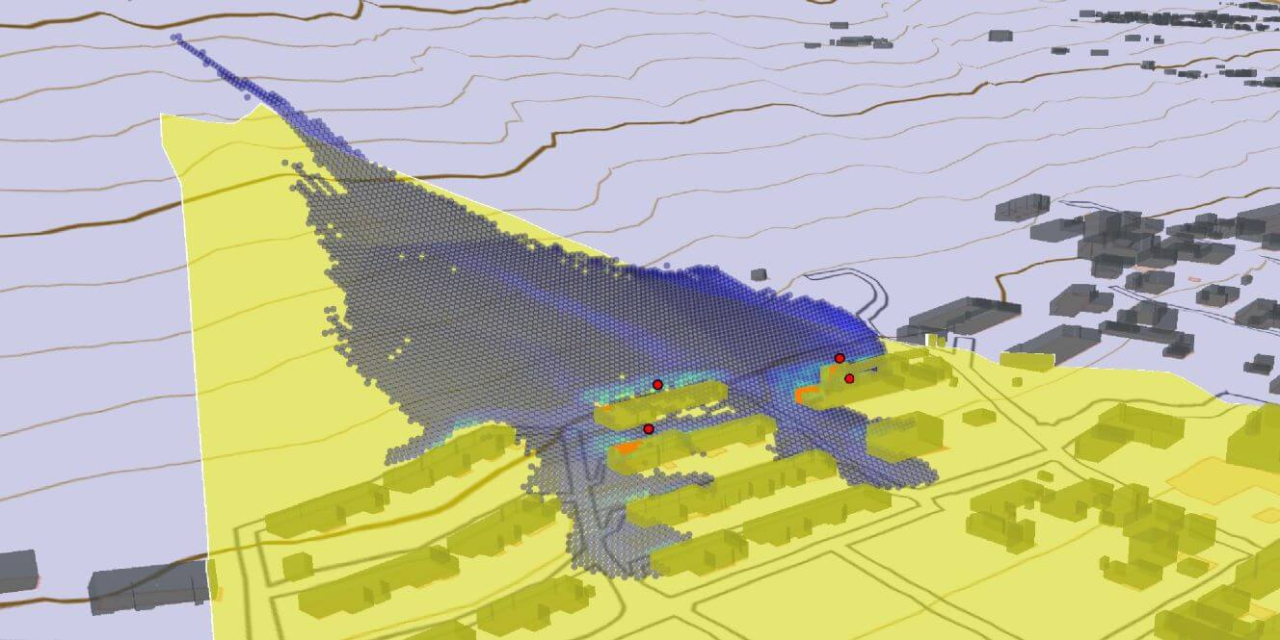

福岡市のプロジェクトは、企業や九州大学、生産者が同じ目標に向けて協力し、DEN農がコーディネートしたことが成功の要因である。加えて、福岡市職員の熱量が大きいという。「なんとかしなければいけない、という危機感と本気度が本当にすごかった。補助金を出す、実験圃場を提供するだけでなく、行政の方々の気持ちや本気さが伝わることで企業や生産者も一緒にやろうという気持ちになります」(北河氏)。

コーディネート役が育てば日本のスマート農業は明るい

地域の課題を知り、ネットワークを持つコーディネーターの活躍が必要なのは、農業以外の社会課題においても同様だ。「極端な話、農業の知識があまりなくても良い」と語る北河氏は、コーディネーターはビジネスパーソンのセカンドキャリアにも最適だと語る。

「農業以外の業界での経験が活きるのがコーディネーターの仕事です。誰もが生まれ育った地元や地域課題に危機感があるのは同じでしょう。実はそういう場面に活きるのは異業種で培ったスキルやネットワークです。システム計画研究所(ISP)やグリーン、ノーエン、B&B Lab.・BEAGLEが提供するソリューションは、データ化、AIなどさまざまなテクノロジーで農業DXを実現するものですが、これらも元々は他業種で活躍している技術を農業に活かしたもの。

協和商工が行ったユニバーサルロボットの『協働ロボット』とFingerVisionの「視触覚センサ内蔵ロボットハンド『FV+Gripper』」を組み合わせたピック&プレースデモも、食品業界で導入されている技術です。

MOGITATeでは、こうした技術のコーディネート役として農業界に提案をしています。だからこそ出展者側も、来場者からも反響が大きい。ただ、こうしたアプローチがあまりにも少ないことが課題です。『スマート農業』『農業用ロボット』と検索しても、こうした技術には出会えませんからね。最近流行の『アルムナイ(卒業生)』がビヨンド農業を実現する契機になればと思っています。私も元々保険会社出身ですが、その時の知見がとても活きている。こうしたコーディネートが全国に広がり、ビジネスモデルを構築できれば、まだまだ日本のスマート農業の未来は明るいですよ」(北河氏)。